Cette année, les 84es Scientific Sessions de l’American Diabetes Association se sont tenues à Orlando, du 22 au 24 juin. Comme il est impossible d’en faire un compte rendu exhaustif, nous vous proposons une sélection de 10 communications ouvrant des perspectives intéressantes pour la pratique.

1/ Utilisation du sémaglutide pour la protection rénale chez le patient porteur d’un diabète de type 2 : l’étude FLOW ouvre des perspectives très positives

Si l’intérêt de l’utilisation des iSGLT2 dans la protection cardio-rénale n’est plus à démontrer aussi bien dans la population des sujets vivant avec un diabète de type 2 (DT2) que chez ceux ne présentant pas cette maladie, l’intérêt de l’utilisation des AR-GLP1 dans la protection rénale reste encore à démontrer.

L’étude FLOW

Une première étape majeure vient d’être franchie avec la présentation de l’étude FLOW et de sa publication dans le New England Journal of Medicine. Le vendredi 21 juin 2024, Richard Pratley, de l’université de Floride, a présenté les résultats de cette étude internationale incluant 3 533 participants dans 28 pays sur une durée de suivi médiane de 3,4 années. Le design de cette étude était classique, avec une randomisation initiale incluant sémaglutide 1 mg/semaine en plus du traitement habituel versus placebo chez des sujets présentant une maladie rénale chronique.

Les résultats

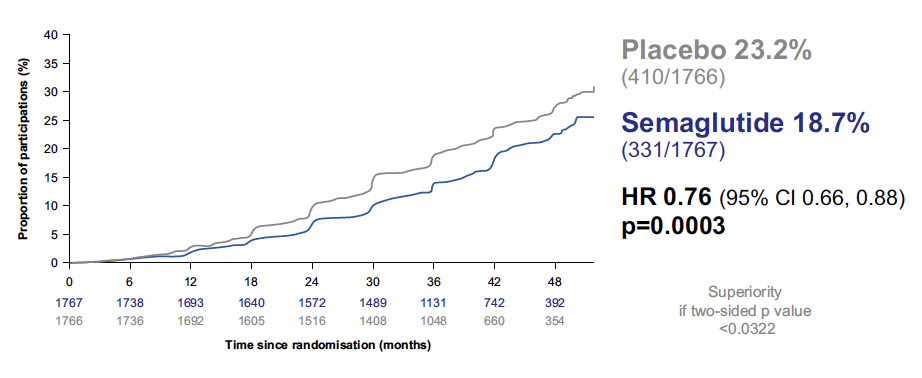

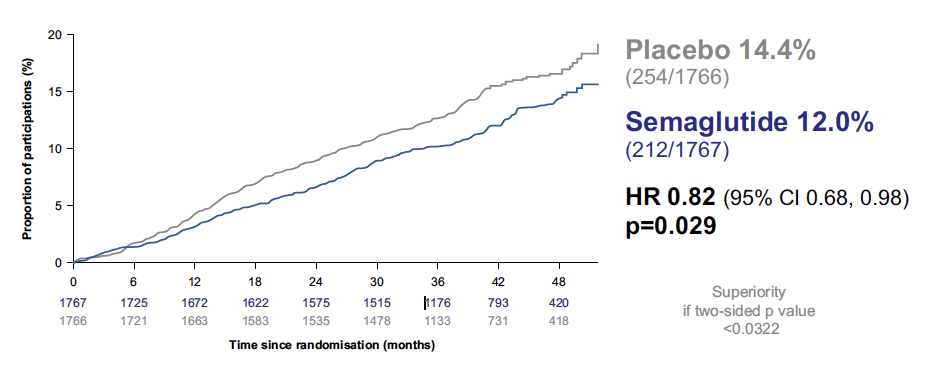

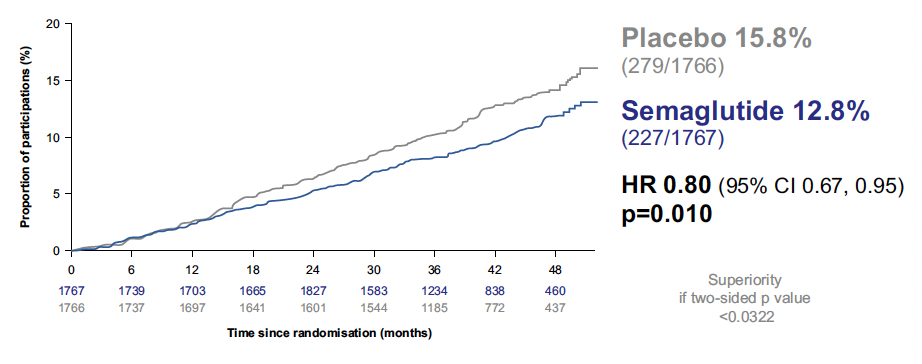

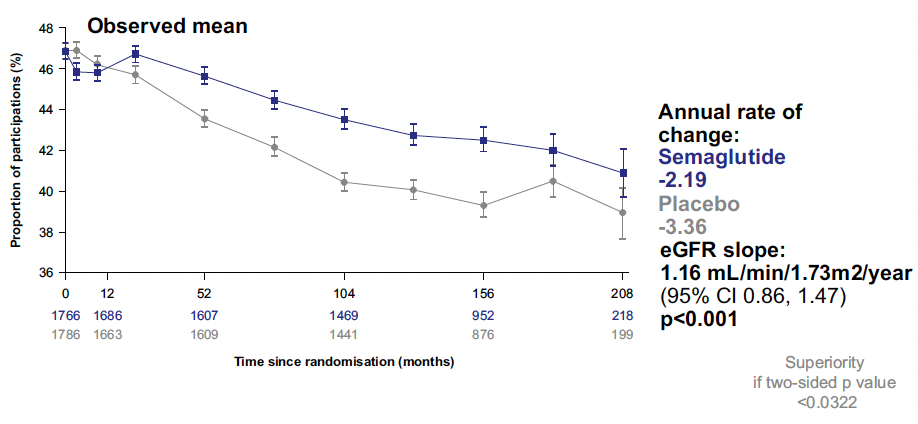

Les résultats ont été spectaculaires avec une réduction du critère principal, un composite rénal (Fig. 1), mais également une réduction du MACE 3 points (Fig. 2) et de la mortalité toutes causes (Fig. 3). Ces résultats sont à mettre en lien avec un ralentissement de la dégradation de la fonction rénale (Fig. 4). Il faut cependant noter que chez les sujets initialement traités par iSGLT2 (environ 14 % avant randomisation), les résultats étaient plus modestes.

Figure 1 – FLOW : résultats sur le critère composite rénal.

Figure 2 – FLOW : résultats sur le MACE 3 points.

Figure 3 – FLOW : résultats sur la mortalité toutes causes.

Figure 4 – FLOW : ralentissement de la dégradation de la fonction rénale.

À retenir

Ces résultats montrent ainsi l’intérêt du sémaglutide dans la réduction du risque d’événements rénaux majeurs et de décès d’origine cardiovasculaire chez les patients atteints de DT2 et de maladie rénale chronique. Une étude à la méthodologie irréprochable qui en appelle d’autres à n’en pas douter.

• Pratley R et al. The first dedicated kidney outcome trial with a GLP-1 receptor agonist-once-weekly semaglutide and the FLOW trial results. ADA 2024 : symposium.

• Perkovic V et al. Effects of semaglutide on chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2024 ; 391 : 109-21.

2/ Utilisation de la mesure continue du glucose chez le patient vivant avec un diabète de type 2 non insulino-traité : résultats d’une étude prospective randomisée

Si l’utilisation de la mesure continue du glucose (MCG) est quasi incontournable désormais pour la grande majorité des sujets vivant avec un DT1, son utilisation dans le DT2 reste pour l’instant principalement centrée sur les patients insulino-traités (insuline basale ou schéma insulinique complexe). L’étude IMMEDIATE, présentée par Ronnie Aronson au meeting de l’ADA de 2023, a permis de montrer l’intérêt d’utiliser la MCG chez les sujets vivant avec un DT2 non insulino-traités.

L’étude

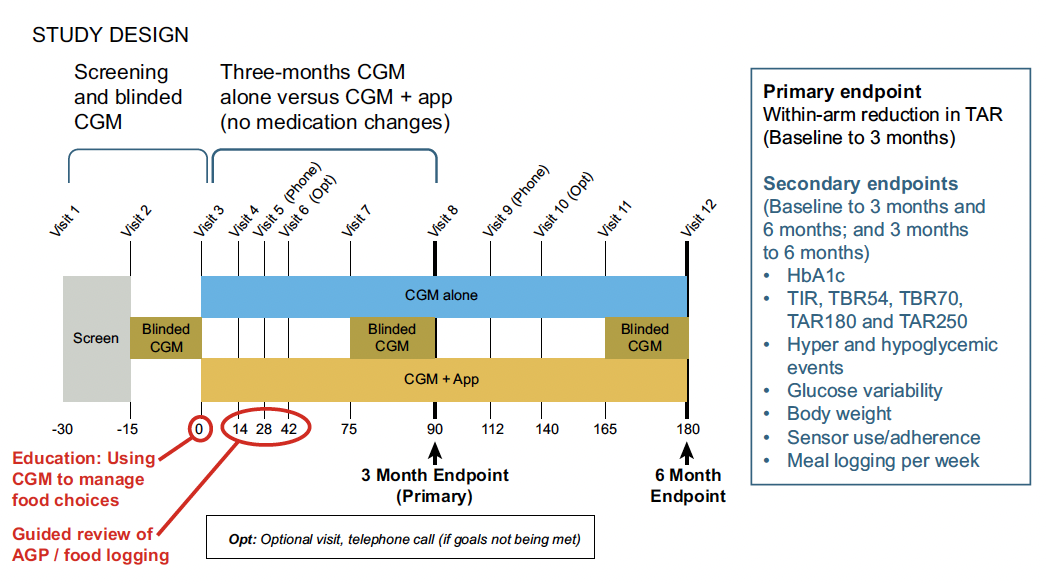

Cette année, Thomas Martens de Minneapolis a présenté les résultats d’une étude prospective multicentrique randomisée évaluant l’effet de l’utilisation du FreeStyle® Libre (FSL) chez des sujets vivant avec un DT2 avec ou sans utilisation d’une application permettant l’évaluation des glucides alimentaires. L’objectif principal de cette étude était la réduction du temps passé au-dessus de 180 mg/dl après 3 mois d’utilisation du FSL. Le design général de l’étude est reproduit sur la figure 5. Après randomisation les sujets ont utilisé le FSL seul ou en association avec une application permettant l’évaluation des glucides alimentaires.

Figure 5 – Design général de l’étude.

Les résultats

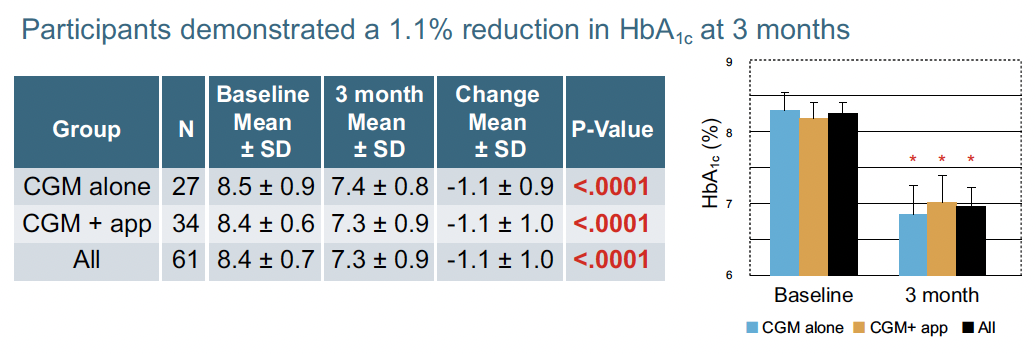

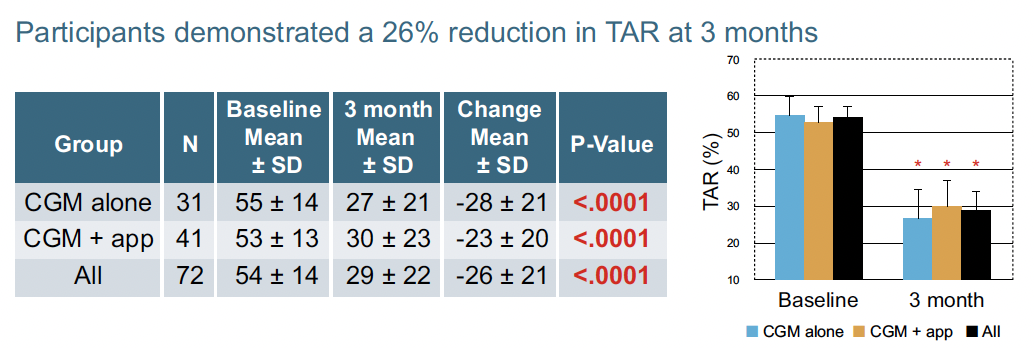

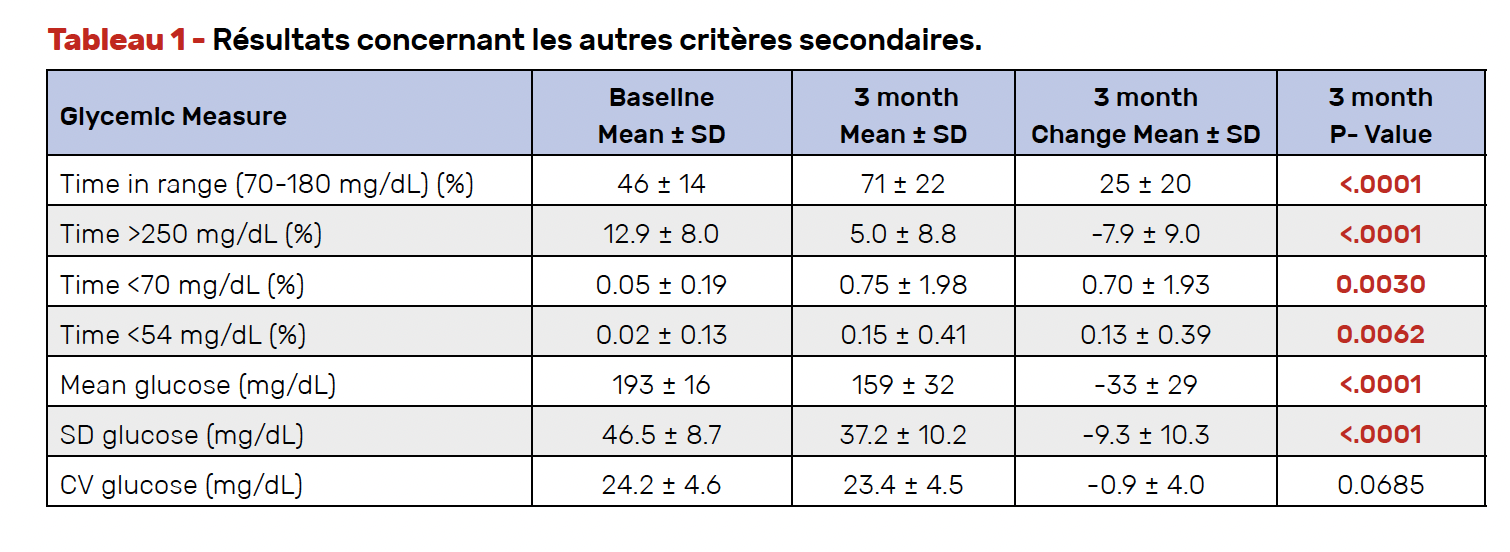

Le critère principal d’évaluation a été significativement amélioré dans les deux groupes de patients (Fig. 6) ainsi que l’HbA1c (Fig. 7) et d’autres critères secondaires (Tab. 1).

Figure 6 – Résultats concernant le critère primaire d’évaluation (temps passé au-dessus de 180 mg/dl à 3 mois).

Figure 7 – Résultats concernant l’HbA1c.

À retenir

Ces résultats montrent ainsi l’effet très bénéfique de l’utilisation de la MCG dans cette population de sujets vivant avec un DT2 sans insuline. D’autres études de plus grande envergure et sur une durée plus longue sont attendues pour confirmer tout l’intérêt de la MCG sur son versant éducatif dans le DT2, quel que soit le traitement.

• Brown RE et al. IMpact of flash glucose Monitoring in pEople with type 2 Diabetes Inadequately controlled with non-insulin Antihyperglycaemic ThErapy: IMMEDIATE) study. ADA 2023 : 95-OR.

• Martens TW et al. A randomized controlled trial using continuous glucose monitoring (cgm) to guide food choices and diabetes self-care in people with type 2 diabetes not taking insulin. ADA 2024 : 356-OR.

3/ Efficacité et sécurité d’utilisation de l’insuline inhalée : les résultats de l’étude INHALE-3

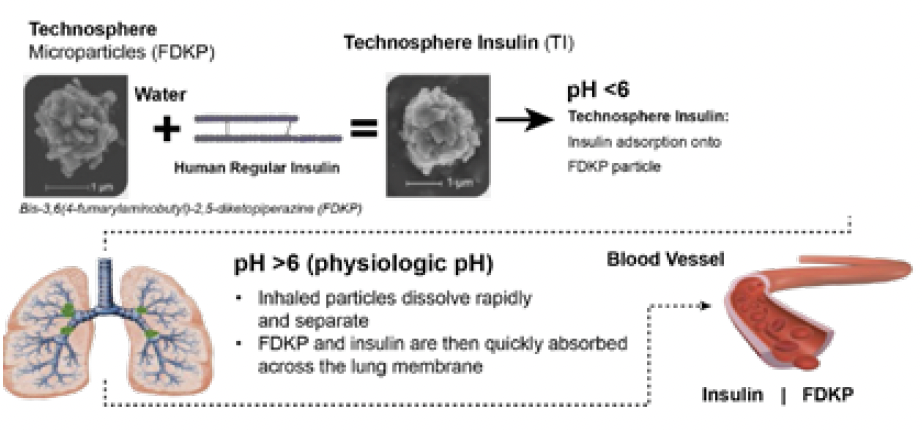

L’utilisation d’insuline inhalée (via des technosphères) au cours du diabète a été validée par la FDA en 2014. Cette voie d’administration, dont le principe est représenté dans la figure 8, continue cependant de faire l’objet d’études cliniques régulières destinées à mieux préciser son utilisation pratique et ses effets secondaires, notamment respiratoires.

Figure 8 – Principe de l’administration d’insuline inhalée par technosphères.

L’étude INHALE-3

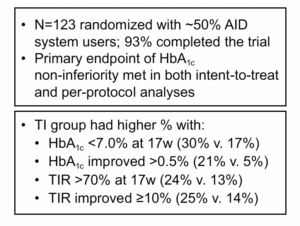

Ruth S. Weinstock et Carol J. Levy ont présenté les résultats de l’étude INHALE-3, une étude multicentrique américaine. Il s’agissait de comparer l’utilisation de l’insuline inhalée (TI = Technosphere Insulin) associée à l’insuline dégludec à l’utilisation d’un analogue rapide de l’insuline selon plusieurs modalités thérapeutiques (RAA) (multi-injections quotidiennes, pompe à insuline avec MCG en boucle ouverte ou en boucle fermée).

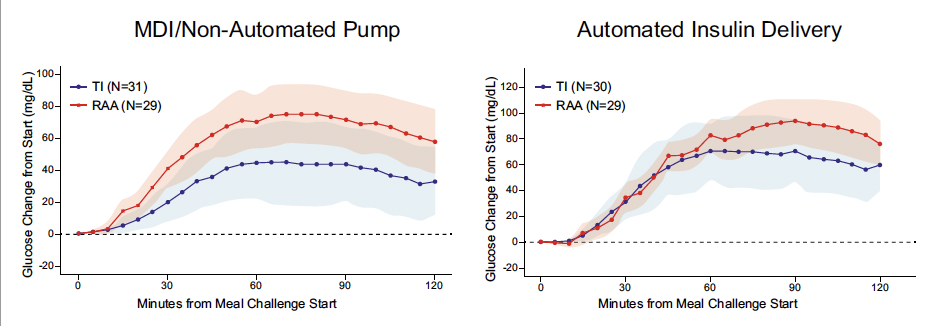

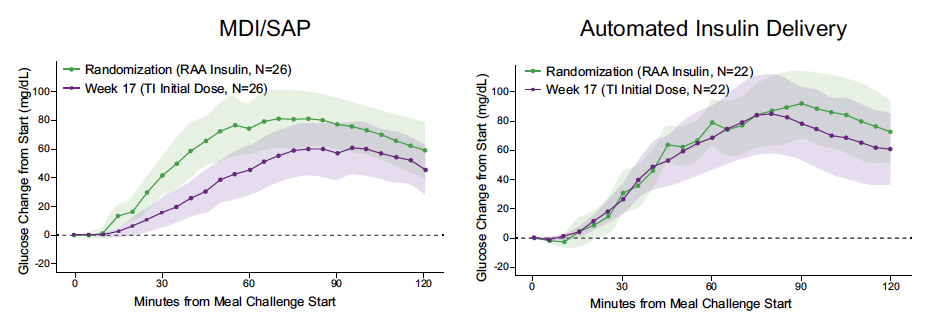

Des comparaisons d’évolution glycémique après repas test ont été réalisées en début et en fin d’étude et, compte tenu des résultats d’études antérieures, les doses d’insuline inhalée utilisées correspondaient au double des doses d’insuline rapide (ex. : 4 unités d’insuline rapide = 8 unités d’insuline inhalée).

Les résultats

L’excursion glycémique post-repas test en début d’étude s’est révélée plus faible avec l’insuline inhalée comme le montre la figure 9 ainsi qu’en fin d’étude (Fig. 10).

Figure 9 – INHALE-3 : excursion glycémique post-repas test selon les traitements en début d’étude.

Figure 10 – INHALE-3 : excursion glycémique post-repas test selon les traitements en fin d’étude.

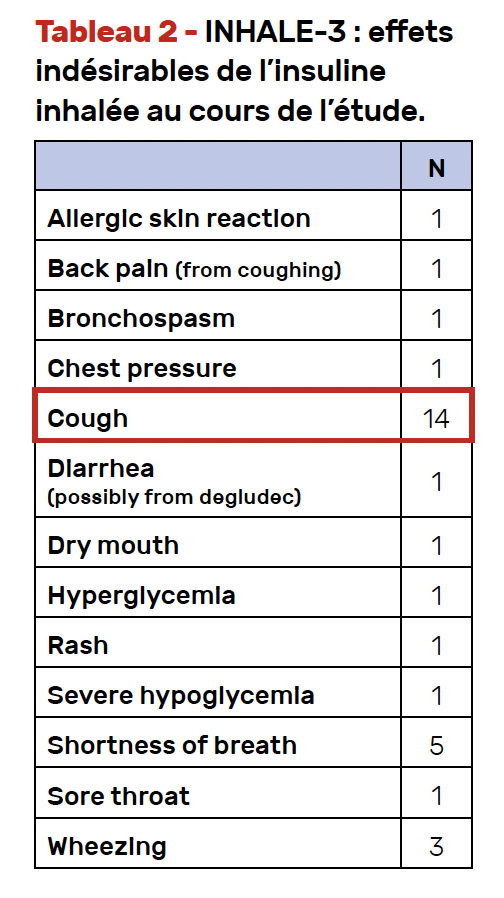

Il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’hypoglycémies avec l’insuline inhalée pendant cette période post-repas test comparativement à l’insuline rapide sous-cutanée, que ce soit en début ou en fin d’étude. Les principaux effets indésirables de l’insuline inhalée ont été résumés dans le tableau 2 avec essentiellement l’apparition d’une toux irritative rapidement résolutive. Au total, il y a eu 32 événements chez 24 des 62 participants du groupe insuline inhalée.

Aucune réduction significative du volume expiratoire maximal n’a été constatée avec l’insuline inhalée en fin d’étude. Les principaux résultats de l’étude INHALE-3 sont listés dans la figure 11.

Figure 11 – INHALE-3 : principaux résultats.

À retenir

Les résultats de cette étude courte sur un effectif plutôt réduit sont donc en faveur d’un effet bénéfique de l’insuline inhalée avec des effets indésirables acceptables.

À suivre de près…

• Weinstock RS et al. The efficacy and safety of inhaled insulin used with insulin degludec compared with automated insulin delivery or multiple daily insulin injections in adults with type 1 diabetes-results of the INHALE-3 randomized trial. ADA 2024 : symposium.

4/ Prédiction de la survenue d’un diabète de type 1 au stade clinique chez les sujets à haut risque : intérêt de la mesure continue du glucose

Lors d’une session passionnante consacrée à l’histoire pré-clinique du DT1, Peter Calhoun, de San Diego en Californie, a présenté l’intérêt d’utiliser la MCG chez les sujets à haut risque de développer un DT1 afin de prévenir le risque d’acidocétose révélatrice de la maladie.

Fondé sur le dosage des auto-anticorps dirigés contre les îlots de Langherans et l’utilisation de l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez les apparentés des sujets vivant avec un DT1, le dépistage des sujets à haut risque de DT1 reste encore peu pratiqué alors que des traitements préventifs commencent à être proposés.

L’étude

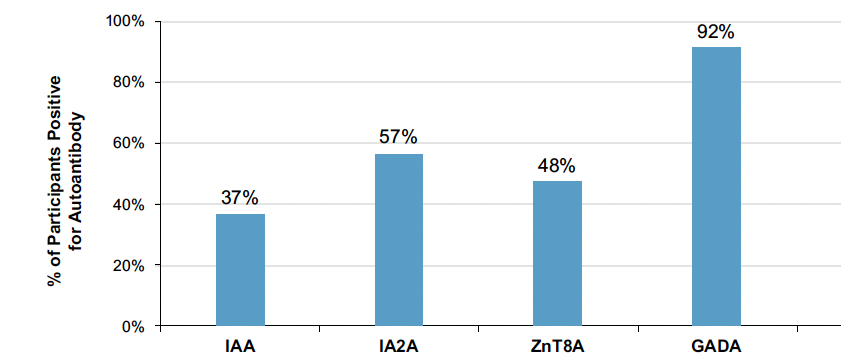

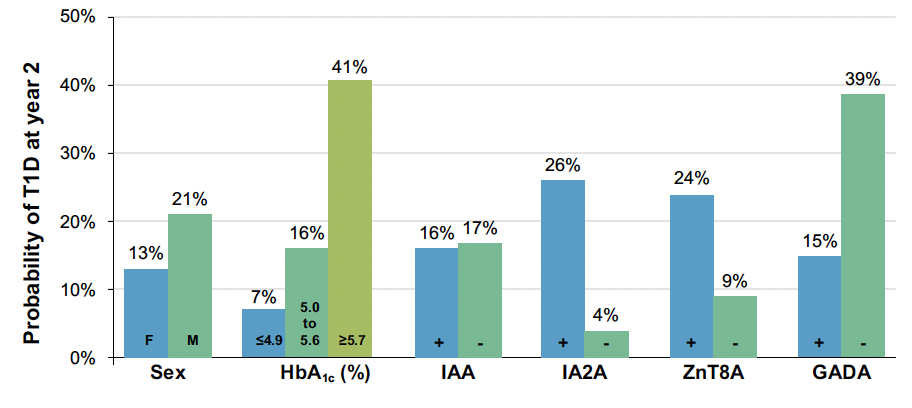

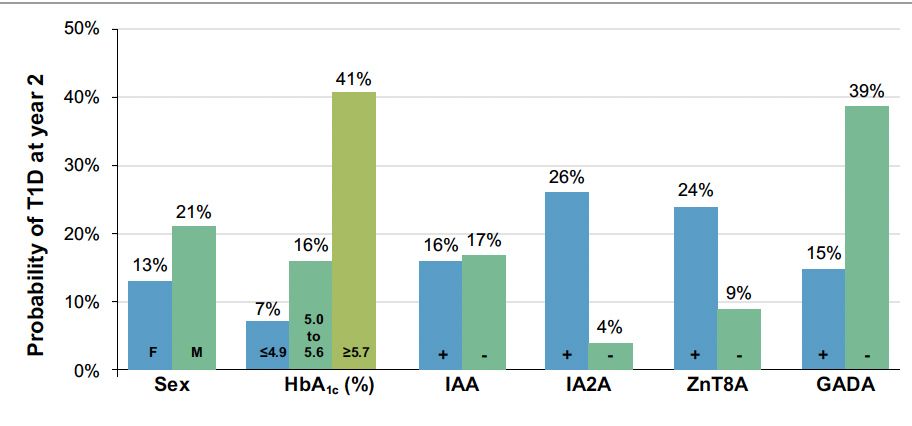

L’étude internationale multicentrique réalisée concernait 218 sujets à haut risque de DT1.

Les résultats

La fréquence des auto-anticorps retrouvés chez ces sujets est présentée dans la figure 12. Le modèle statistique incluant certains paramètres cliniques et biologiques et permettant de préciser le risque de développement clinique d’un DT1 est résumé dans la figure 13.

Figure 12 – Fréquence des auto-anticorps retrouvés chez les sujets étudiés.

Figure 13 – Modèle statistique prédisant la survenue clinique d’un DT1 en fonction de paramètres cliniques et biologiques.

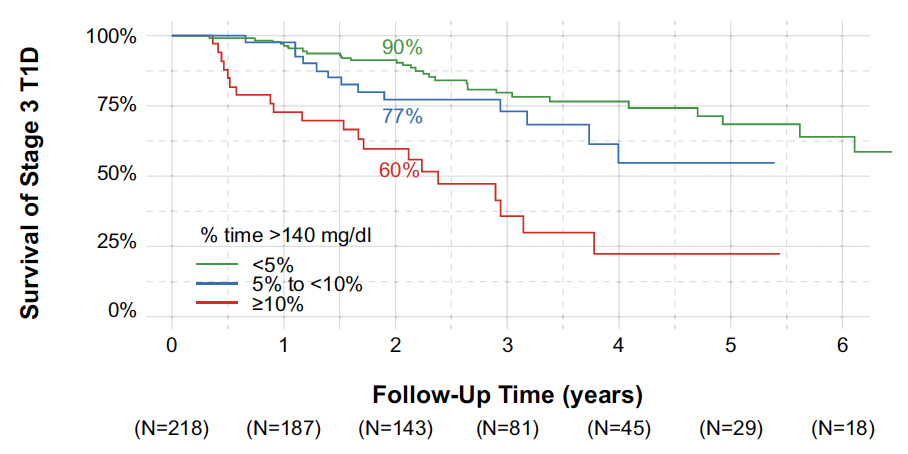

De la même manière, les paramètres de la MCG réalisée une seule fois avant l’apparition de signes cliniques de DT1 ont été étudiés et leur rôle prédictif sur la survenue de ceux-ci est présenté dans la figure 14. Dans ce modèle, c’est le pourcentage de temps passé au-dessus de 140 mg/dl > 10 % qui était le plus prédictif, l’évolution clinique de ces patients étant reproduite dans la figure 15.

Figure 14 – Paramètres de la MCG et prédiction du DT1 chez les sujets à haut risque de DT1.

Figure 15 – Évolution clinique des sujets à haut risque de DT1 en fonction du temps passé au-delà de 140 mg/dl lors de la MCG.

Chez les 142 sujets ayant réalisé une HGPO avant la survenue de signes cliniques de DT1, le rôle prédictif de celle-ci était à peu près identique à celui de la MCG (MCG = 0,63 ; HGPO = 0,67 ; MCG + HGPO = 0,68).

À retenir

Ces résultats préliminaires sont donc en faveur de l’utilisation de la mesure continue du glucose pour mieux prédire la survenue clinique d’un DT1 chez les sujets à haut risque de DT1 bien que son rôle prédictif ne soit pas supérieur à celui de l’HGPO.

• Calhoun P et al. ADA Presidents’ select abstract: CGM metrics from five studies identify participants at high risk of imminent type 1 diabetes (T1D) development. ADA 2024 : 74-OR.

5/ Traitement du diabète de type 1 par délivrance automatisée d’insuline en France : les résultats de l’observatoire OB2F

L’utilisation d’un système de délivrance automatisée d’insuline (DAI) devient progressivement le standard de la prise en charge du DT1 et des formes de diabète insulinoprive.

L’observatoire OB2F

Jean-Pierre Riveline de Paris (Lariboisière) a présenté les premières données de l’observatoire français des boucles fermées (OB2F), 12 mois après mise en place, dans les conditions de vie réelle. L’objectif principal de cet observatoire est d’évaluer l’efficacité métabolique du DAI en vraie vie 12 mois après l’initiation. Les objectifs secondaires sont :

• l’évolution du contrôle glycémique à 3, 6 et 12 mois,

• l’adhérence des utilisateurs,

• les causes d’arrêts prématurés,

• les événements diabétiques aigus (hypoglycémie sévère, acidocétose),

• documenter l’approche adoptée par les professionnels de la santé lors de l’éducation des patients et du suivi.

Il s’agit d’un observatoire national multicentrique concernant la population adulte et pédiatrique ayant commencé un traitement par DAI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, avec un suivi de 12 mois. Seuls les résultats concernant la population adulte ont été présentés.

Les résultats

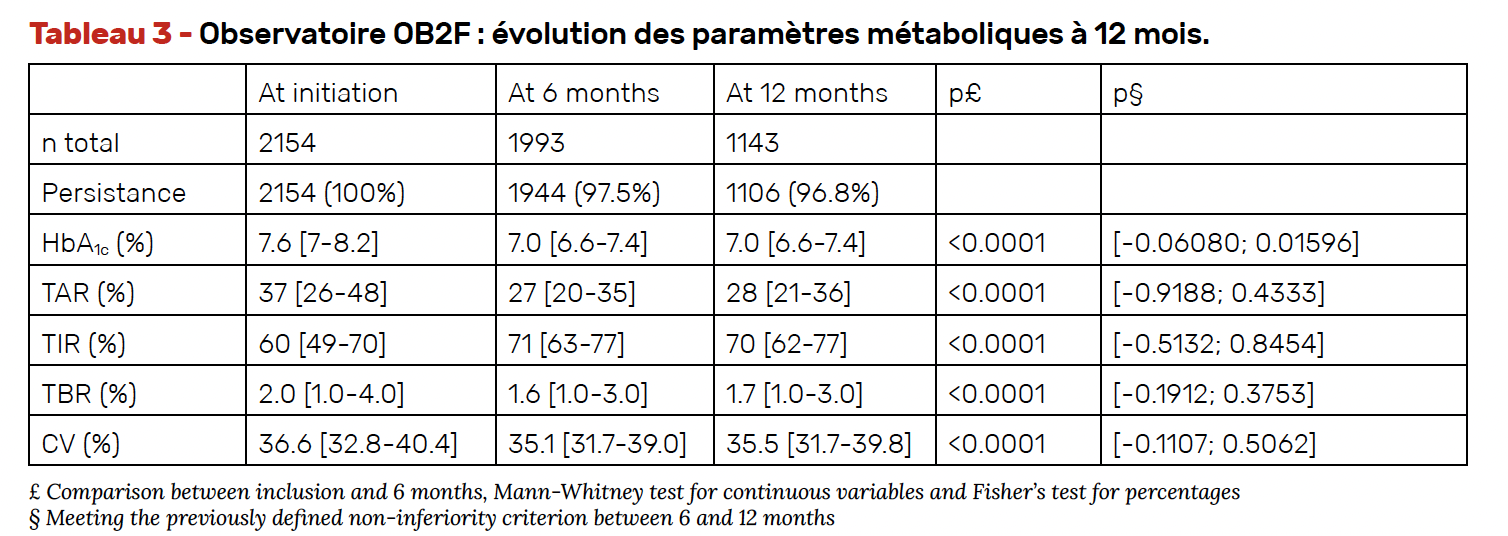

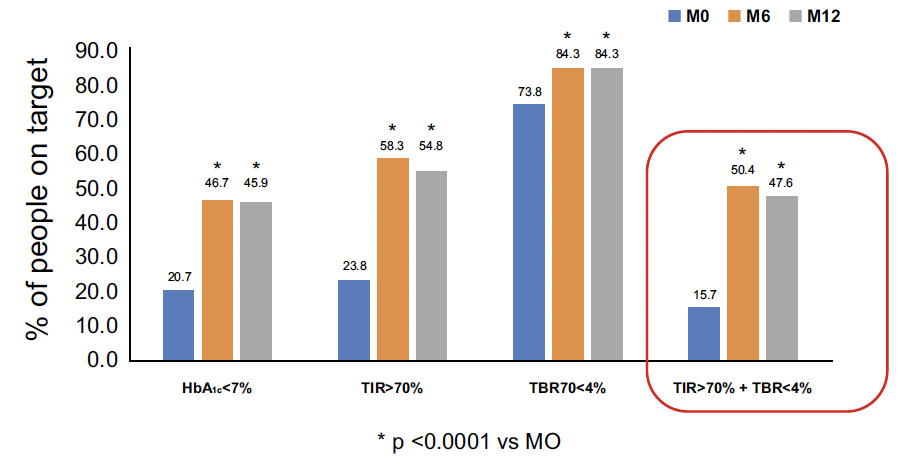

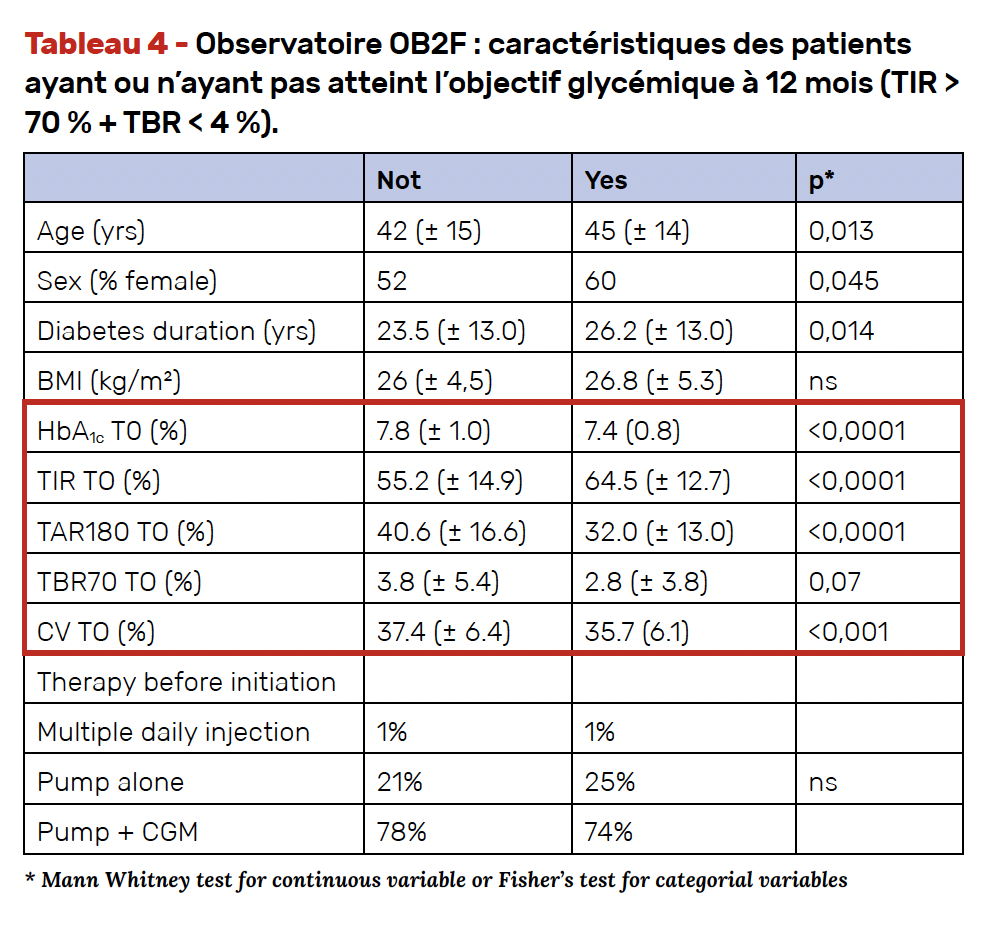

L’évolution des paramètres métaboliques à 12 mois est résumée dans le tableau 3 et la proportion de patients à l’objectif glycémique après 12 mois de suivi dans la figure 16.

Figure 16 – Observatoire OB2F : proportion de patients à l’objectif glycémique à 12 mois.

Les caractéristiques des patients ayant atteint l’objectif glycémique comparativement à ceux qui ne l’ont pas atteint sont résumées dans le tableau 4.

Au total, 90 arrêts prématurés de DAI ont été constatés, principalement liés à la persistance du sentiment de “fardeau” que constitue la prise en charge d’un DT1 malgré ce type de traitement.

À retenir

Malgré ces arrêts prématurés, l’observatoire OB2F confirme l’efficacité des systèmes de DAI utilisés avec :

• un haut taux d’adhérence : 97 % d’utilisateurs après 1 an,

• une grande efficacité des DAI en routine (amélioration majeure du TIR et du TBR, diminution importante des événements diabétiques aigus).

Cependant, 50 % de la population adulte n’a pas atteint l’objectif. Éducation (comptage des glucides) et suivi régulier restent nécessaires. Par ailleurs, plusieurs progrès dans le DAI sont attendus (nouveaux algorithmes, etc.).

• Riveline JP et al. Glucose control in free-life under hybrid closed-loop 6 and 12 months after initiation from a nationwide survey. ADA 2024 : 269-OR.

6/ Évaluation de l’utilisation d’un iSGLT2 associé à l’insulinothérapie chez des sujets adolescents vivant avec un diabète de type 1 : les résultats de l’étude ATTEMPT

Si l’utilisation d’un iSGLT2 est désormais largement préconisée dans le DT2 et chez les sujets non diabétiques présentant une maladie rénale chronique et/ou une insuffisance cardiaque, son introduction chez un sujet vivant avec un DT1 reste encore modeste.

Plusieurs études ont pu montrer son intérêt sur la variabilité glycémique au cours du DT1, mais le risque de cétose et d’acidocétose rend la prescription risquée, tout du moins chez les patients dont l’éducation thérapeutique est difficile à prodiguer.

L’étude l’ATTEMPT

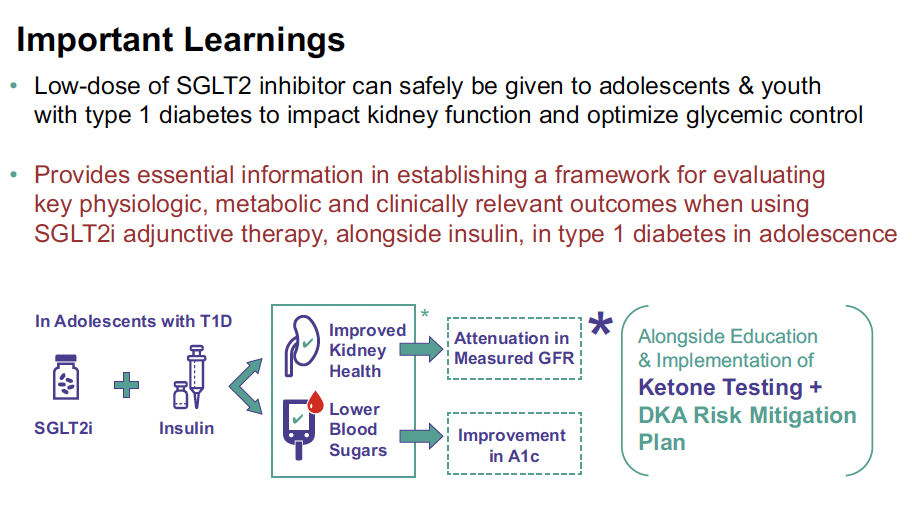

Farid H. Mahmud de l’université de Toronto a présenté les résultats très intéressants de l’étude ATTEMPT évaluant l’utilisation de la dapagliflozine en association avec l’insulinothérapie chez des sujets adolescents vivant avec un DT1. Partant du constat que l’espérance de vie des sujets vivant avec un DT1 depuis leur adolescence est réduite du fait de complications cardio-rénales, l’équipe de Farid H. Mahmud a proposé l’adjonction de 5 mg de dapagliflozine versus placebo dans le cadre d’une étude prospective randomisée de 22 semaines (environ 6 mois).

Les résultats

Les résultats de cette étude particulièrement intéressante, mais avec un effectif faible et une durée de suivi réduite, montrent que l’utilisation de 5 mg de dapagliflozine en association avec l’insulinothérapie habituelle améliore le débit de filtration glomérulaire (de 8,4 ml/ml) et l’HbA1c (baisse de 0,48 %) sans différences entre les deux groupes en ce qui concerne le nombre d’hypoglycémies, le nombre d’épisodes d’acidocétose ou encore le nombre d’infections urogénitales. À noter cependant (et ce n’est pas étonnant), un nombre un peu plus important d’épisodes de cétose (> 0,6 mmol/l) dans le groupe traité par dapagliflozine.

À retenir

Ces résultats incitent donc à envisager des études de ce type de plus grande ampleur en prenant soin de bien éduquer les sujets à la recherche de corps cétoniques dans certaines circonstances. Les conclusions de ce travail sont résumées dans la figure 17.

Figure 17 – Conclusions de l’étude ATTEMPT.

• Mahmud FH et al. Use of SGLT2i in youth with type 1 diabetes: results from ATTEMPT (the Adolescent Type 1 diabetes Treatment with SGLT2i for hyperglycEMia & hyPerfilTration Trial). ADA 2024 : symposium.

7/ Utilisation d’un système de délivrance automatisée d’insuline chez les sujets âgés vivant avec un diabète de type 1 : les résultats de l’étude AIDE

Si l’utilisation d’un système de délivrance automatisée d’insuline (DAI) transforme la prise en charge des sujets vivant avec un DT1 en améliorant de façon significative la qualité de l’équilibre glycémique, mais également la qualité de vie des patients, une incertitude demeure pour la population âgée. L’apparition de troubles des fonctions cognitives avec l’âge pourrait en effet conduire à des mésusages des systèmes de DAI et à des situations potentiellement dangereuses pour les patients.

L’étude AIDE

Yogish C. Kudva de la Mayo Clinic (Rochester, Minnesota) a présenté les résultats d’une étude prospective randomisée (l’étude AIDE) évaluant l’efficacité et la sécurité d’utilisation d’un système de DAI chez des sujets âgés de plus de 70 ans vivant avec un DT1. L’utilisation du système Control-IQ (groupe HCL) a été comparée à celle du système Basal-IQ (groupe PLGS) et à celle de la pompe avec capteur en boucle ouverte (groupe SAP) dans le cadre d’un design de type cross-over sur une durée de 36 semaines au total.

Les résultats

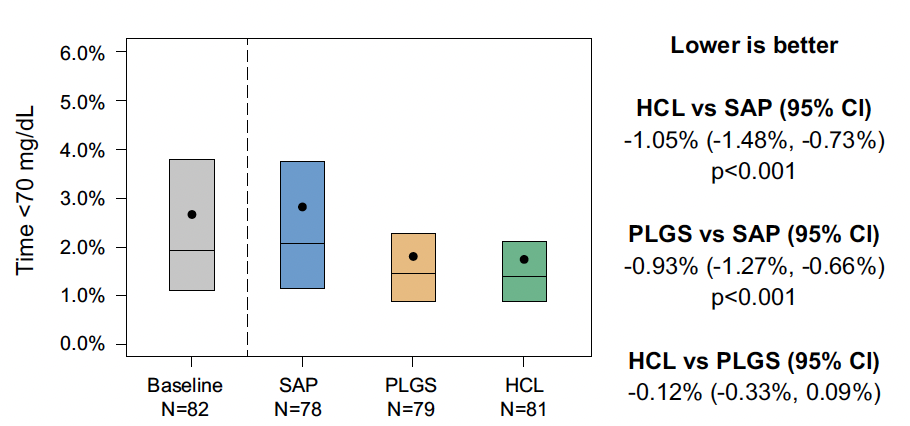

L’utilisation de Control-IQ a permis de diminuer le temps passé en dessous de 70 mg/dl, sans différence significative avec celle du système Basal-IQ (Fig. 18).

Figure 18 – AIDE : comparaison des différents systèmes sur le critère principal (temps passé en dessous de 70 mg/dl).

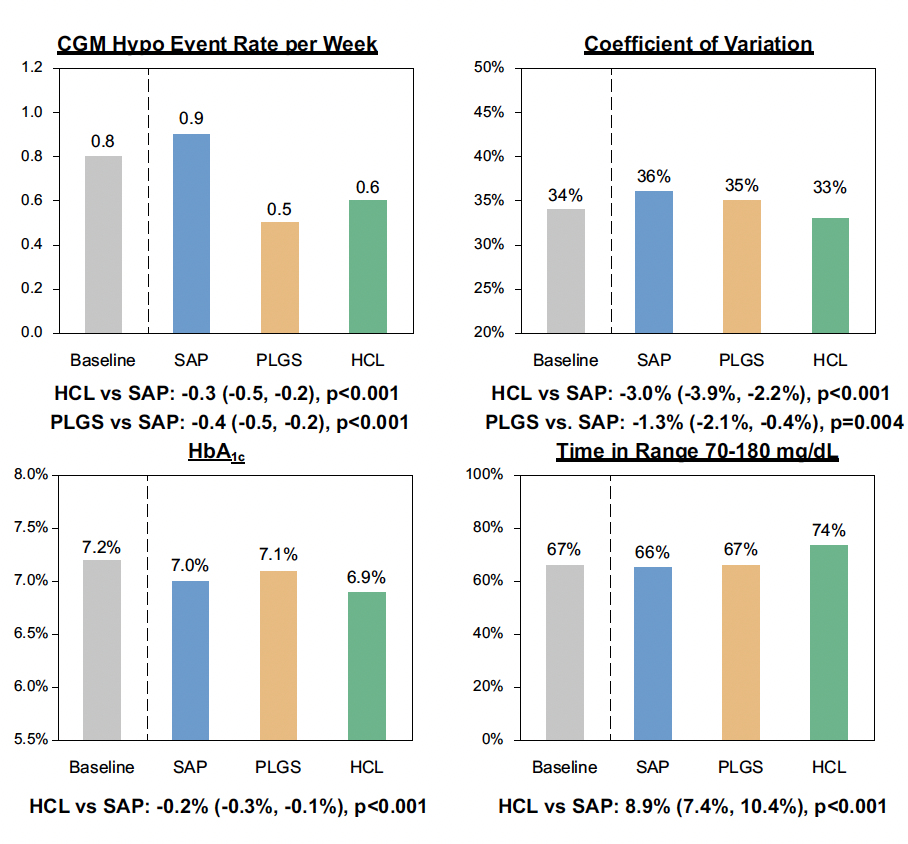

L’analyse des critères secondaires est représentée dans la figure 19 qui montre l’intérêt de l’utilisation de Control-IQ dans cette population même si la différence avec Basal-IQ n’est pas significative.

Figure 19 – AIDE : comparaison des différents systèmes sur les critères secondaires (taux d’hypoglycémies par semaine, coefficient de variation, HbA1c, TIR 70-180 mg/dl).

À retenir

Ces résultats sont donc en faveur de l’utilisation d’un système de DAI chez les sujets âgés d’autant que la grande majorité des sujets inclus ont souhaité participer à la phase d’extension avec le système Control-IQ. Il reste cependant à déterminer jusqu’à quel niveau de déclin cognitif l’utilisation de systèmes de DAI reste sûre.

• Kudva YC et al. A randomized clinical trial of automated insulin delivery in elderly with type 1 diabetes. ADA 2024 : 144-OR.

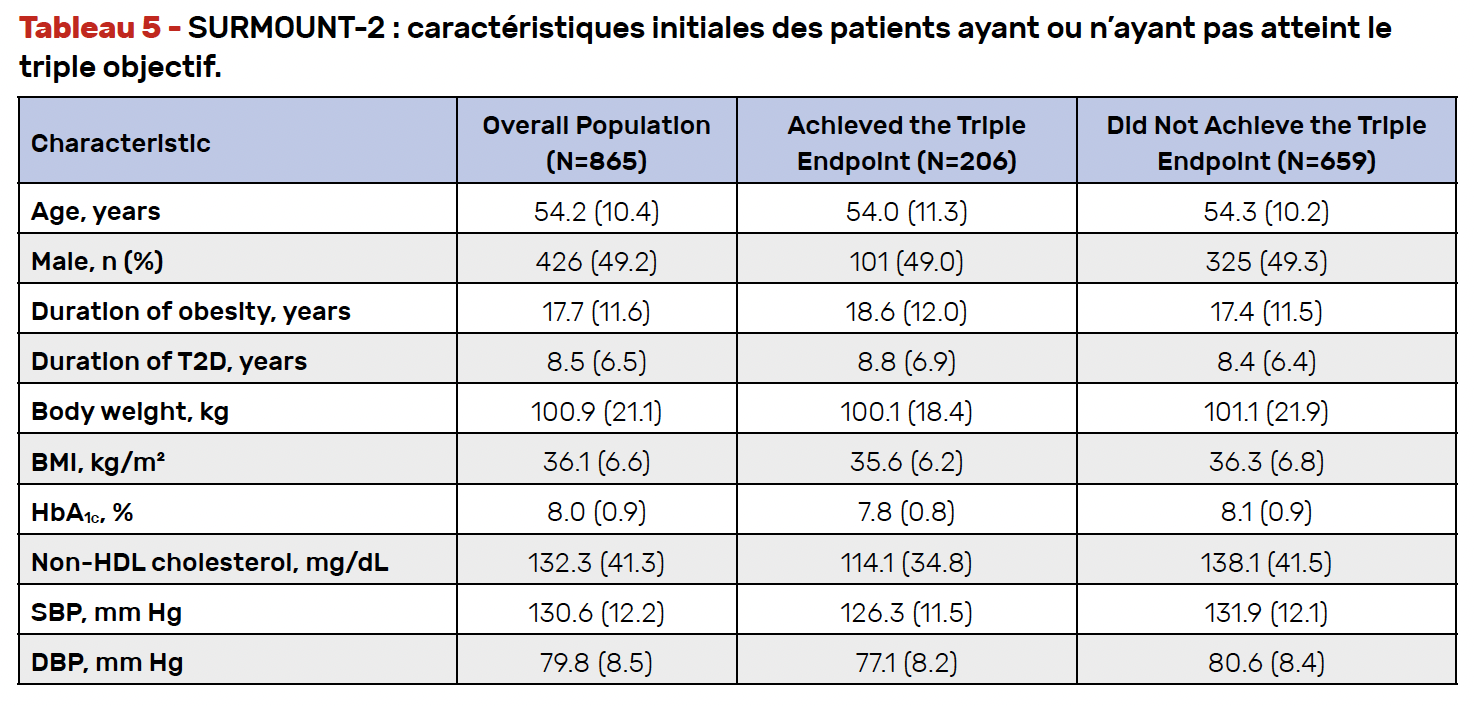

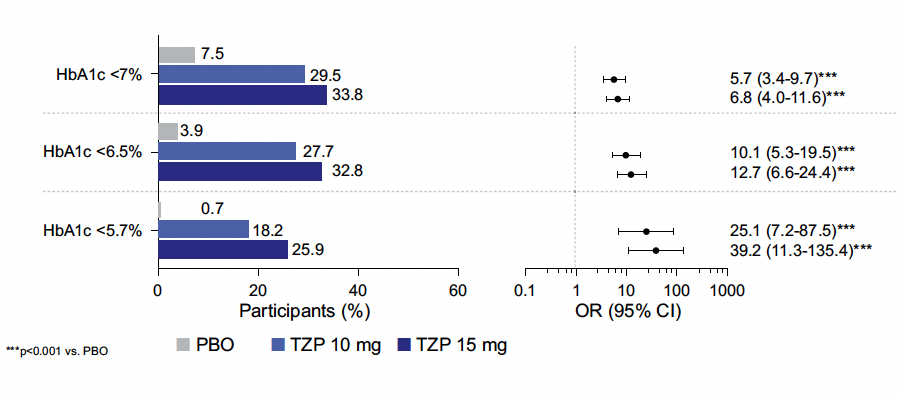

8/ Efficacité du tirzépatide sur un critère composite intégrant l’équilibre glycémique, la pression artérielle et les paramètres lipidiques : analyse post-hoc de SURMOUNT-2

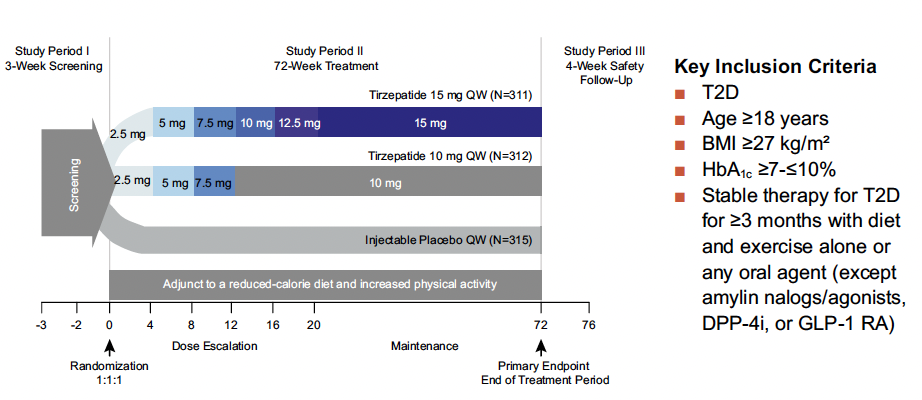

L’arrivée prochaine sur le marché français du tirzépatide suscite beaucoup d’enthousiasme dans la communauté des endocrinologues-diabétologues-nutritionnistes autant que chez les patients eux-mêmes. Dans le programme de développement de ce co-agoniste GIP-GLP1, l’étude SURMOUNT-2 a comparé l’utilisation de cette molécule à la dose hebdomadaire de 10 ou 15 mg à un placebo de façon prospective après randomisation, chez des sujets vivant avec un DT2 et présentant un surpoids ou une obésité.

L’étude SURMONT-2

Naveed Sattar de Glasgow a présenté le lundi 24 juin les résultats d’une analyse post-hoc de cette étude de 72 semaines de suivi dont le design est rappelé dans la figure 20.

Figure 20 – SURMOUNT-2 : design de l’étude.

Dans cette analyse post-hoc, la proportion de sujets atteignant en fin d’étude l’objectif glycémique (HbA1c < 7 %, HbA1c < 6,5 %, HbA1c < 5,7 %), l’objectif tensionnel (< 130/80 mmHg) et l’objectif lipidique (non HDL-cholestérol < 130mg/dl) a été évaluée précisément.

Les résultats

Les caractéristiques initiales des patients ayant ou n’ayant pas atteint ce triple objectif sont présentées dans le tableau 5.

La proportion de sujets ayant atteint le triple objectif était largement plus importante avec le tirzépatide 10 et 15 mg/semaine, avec un avantage pour la dose de 15 mg (Fig. 21).

Figure 21 – SURMOUNT-2 : proportion de patients ayant atteint le triple objectif selon le seuil d’HbA1c.

À retenir

Ces résultats ont été identiques quel que soit l’IMC initial et positionnent clairement cette molécule comme un traitement de choix en seconde intention après la metformine chez les sujets vivant avec un DT2 et présentant un surpoids ou une obésité.

• Sattar N et al. Efficacity of tirzepatide in achieving the composite endpoints of glycemic, blood pressure, and lipid goals in SURMOUNT-2. ADA 2024 : 120-OR.

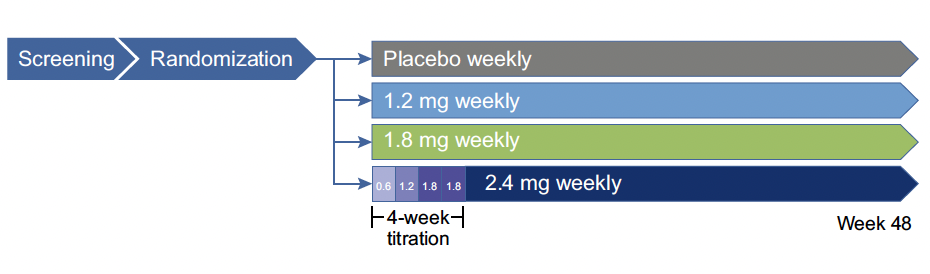

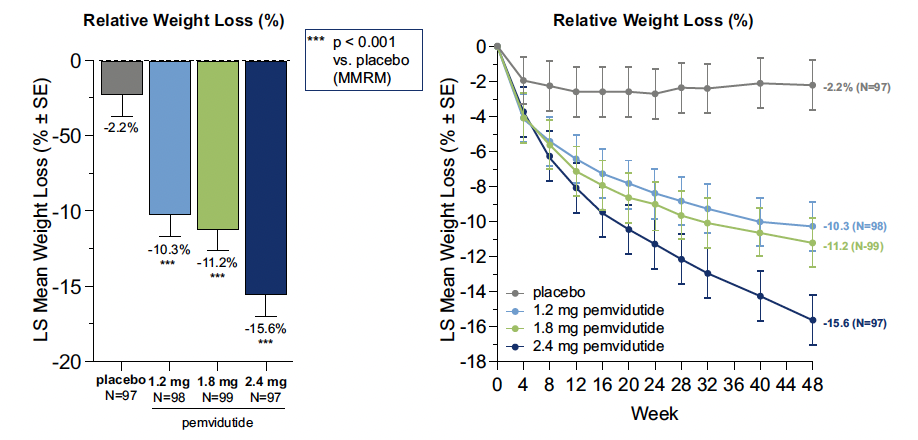

9/ Efficacité et tolérance du pemvidutide un co-agoniste GLP1-glucagon chez les sujets non diabétiques présentant un surpoids ou une obésité : les résultats

de l’étude MOMENTUM

Dans la stratégie thérapeutique destinée à lutter contre le surpoids et l’obésité, de plus en plus de molécules ayant plusieurs cibles d’action sont en développement actuellement. L’arrivée prochaine en France du tirzépatide, un co-agoniste GLP1-GIP en est un exemple concret.

L’étude MOMENTUM

Louis Aronne de New York a présenté les résultats d’une étude de phase II d’une durée de suivi de

48 semaines concernant le pemvidutide, un co-agoniste GLP1-glucagon, chez 391 sujets présentant un surpoids ou une obésité. Le design général de cette étude est reproduit dans la figure 22.

Figure 22 – MOMENTUM : design général de l’étude.

Les résultats

L’évolution pondérale observée au cours du suivi (en pourcentage de poids perdu) selon les groupes de sujets est présentée dans la figure 23, mettant en évidence un effet dose-réponse.

Figure 23 – MOMENTUM : évolution du poids au cours du suivi.

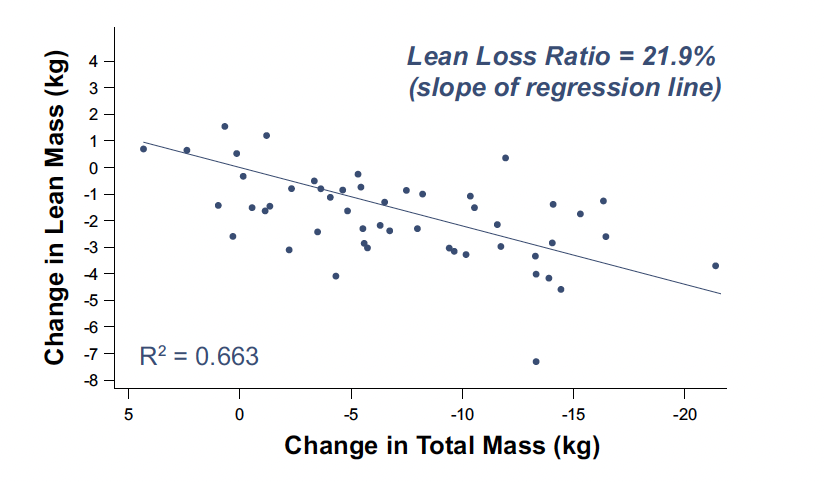

La perte de poids avec le pemvidutide s’est faite essentiellement aux dépens de la masse grasse, la masse maigre étant assez peu affectée (Fig. 24).

Figure 24 – MOMENTUM : évolution de la masse maigre en fonction de la perte de poids avec le pemvidutide.

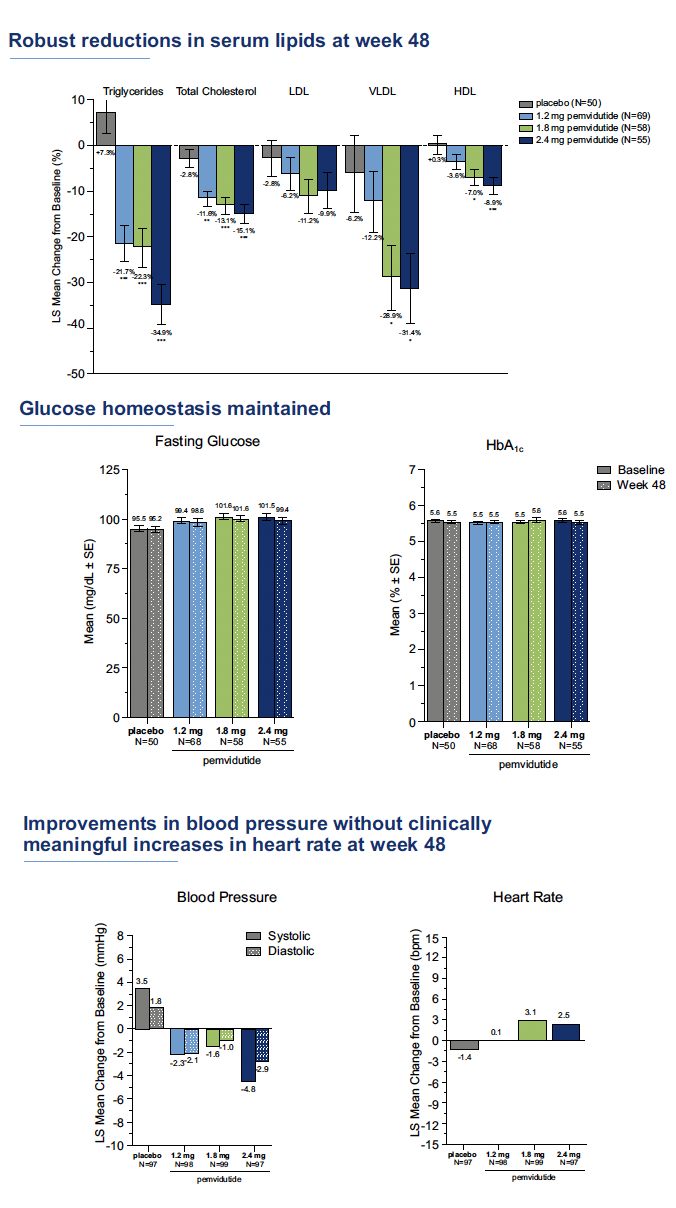

Au cours du suivi, l’évolution de certains paramètres biologiques et cliniques a pu être étudiée (Fig. 25).

Figure 25 – MOMENTUM : évolution des paramètres biologiques et cliniques (lipides sériques, glycémie à jeun, HbA1c, pression artérielle et fréquence cardiaque) au cours du suivi.

Sans surprise, les principaux effets secondaires retrouvés avec le pemvidutide étaient d’ordre gastro-intestinal (nausées, vomissements, diarrhées).

À retenir

Les résultats de cette étude positionnent ainsi le pemvidutide comme prometteur dans le domaine de l’obésité et des maladies cardio-métaboliques. À suivre…

• Aronne L et al. Pemvidutide, a GLP-1/glucagon dual receptor agonist, in subjects with overweight or obesity-a 48-week, placebo-controlled, phase 2 (MOMENTUM) trial. ADA 2024 : 262-OR.

10/ Effet du fénofibrate sur la progression de la rétinopathie diabétique : résultats de l’étude LENS

L’utilisation large des statines constitue la pierre angulaire de la prévention des maladies cardiovasculaires, en particulier au cours du diabète. La place des fibrates s’est quant à elle considérablement réduite, cantonnée dans la plupart des recommandations des sociétés savantes cardio-métaboliques à la diminution du risque de pancréatite aiguë en cas d’hypertriglycéridémie majeure (> 500 mg/dl, voire 1 000 mg/dl).

L’étude LENS

David Preiss de l’université d’Oxford a présenté, le vendredi 21 juin, les résultats d’une étude évaluant l’intérêt du fénofibrate dans la progression de la rétinopathie diabétique. Il s’agissait d’un essai multicentrique prospectif randomisé réalisé en Écosse et comparant l’utilisation de fénofibrate 145 mg à un placebo chez 1 151 sujets vivant avec un DT1 ou DT2 et présentant une atteinte rétinienne débutante ou modérée. Cette étude a duré environ 4 années et le critère primaire était défini comme la progression vers

(i) une rétinopathie diabétique ou maculopathie ;

(ii) ou la nécessité d’un traitement par laser, injection intravitréenne ou vitrectomie.

Les résultats

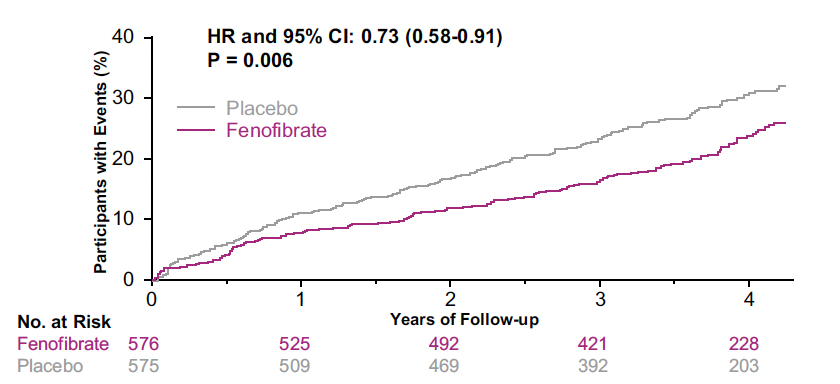

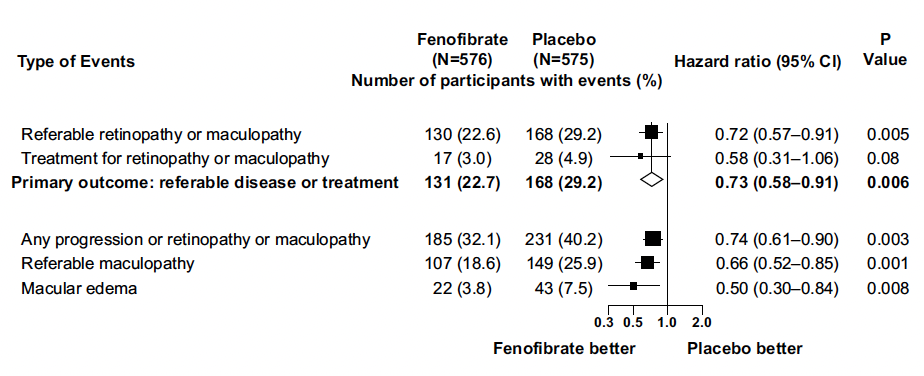

La figure 26 montre les résultats de l’utilisation du fénofibrate sur le critère principal et la figure 27 donne une représentation plus détaillée des différents composants du critère primaire et les critères secondaires.

Figure 26 – LENS : effet du fénofibrate 145 mg sur le critère ophtalmologique primaire.

Figure 27 – LENS : effet du fénofibrate 145 mg sur les composants du critère ophtalmologique primaire et les critères secondaires.

Ces résultats obtenus chez des patients atteints de rétinopathie ou de maculopathie diabétique précoce montrent que le traitement par fénofibrate réduit la progression de l’atteinte rétinienne, ou la nécessité d’un traitement de celle-ci de 27 % sur 4 ans (réduction absolue de 6,5 %). Les avantages du traitement sont apparus similaires chez les participants vivant avec un DT1 ou un DT2 et chez les participants ayant une fonction rénale normale ou altérée. Cette protection a concerné aussi bien la rétino-pathie que l’œdème maculaire.

À retenir

L’étude LENS ou le retour du fénofibrate ? Peut-être bien, à suivre…

• Preiss D et al. The effect of fenofibrate on progression of diabetic retinopathy-results from the LENS trial. ADA 2024 : symposium.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.