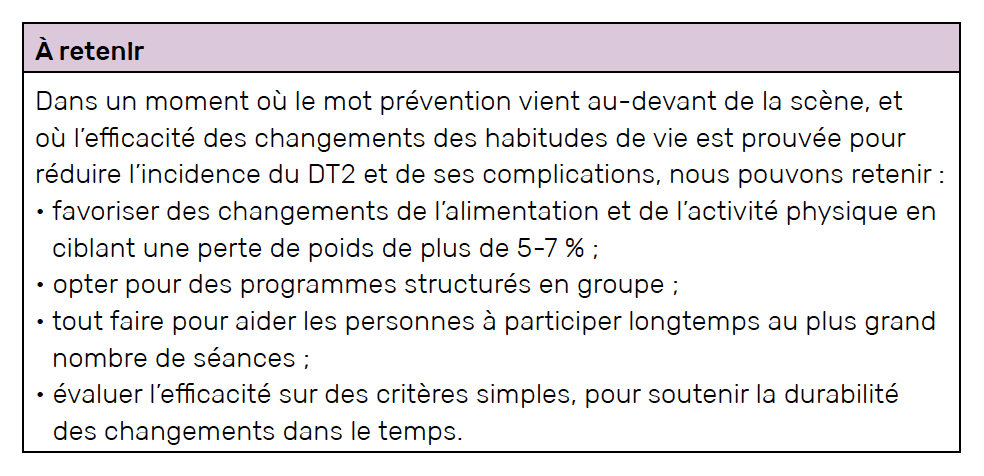

De nouvelles recommandations alimentaires et diététiques viennent d’être proposées par l’EASD (1). À côté de celles concernant le diabète avéré, un chapitre concerne la prévention du diabète de type 2 (DT2). Qu’y a-t-il de nouveau ? Je saisis l’occasion pour faire un point sur cette prévention.

Réduction prouvée de l’incidence du diabète de type 2

Dans une revue systématique très importante des essais randomisés (2), concernant un peu plus de 4 000 patients, intolérants au glucose, la réduction de l’incidence est de 47 % par un changement des habitudes de vie (RR = 0,53 ; 0,41-0,67 ; p < 0,001). Cela concerne quatre grandes études (chinoise Da Qing 24 % des effectifs, finlandaise DPS 15 % des effectifs, DPP 26 % de l’effectif, et indienne DPP 22 % de l’effectif).

Cette réduction de l’incidence est de 37 % pour les études à long terme (moyenne 13 ans).

Au-delà de la réduction de l’incidence du diabète, ces études montrent une réduction de 26 % de la mortalité toutes causes, de 33 % de la mortalité cardiovasculaire, de 35 % des complications microvasculaires, et de 40 % de l’incidence de la rétinopathie.

Quels sont les facteurs qui confèrent la plus grande efficacité de réduction de l’incidence du diabète de type 2 (1)

Les facteurs les plus efficaces

• l’adhésion au changement, plus elle est importante, meilleure est la prévention ;

• la durabilité de la perte de poids, par exemple si une perte de poids de 5 % est maintenue au-delà de 3 ans, la réduction de risque est de 89 % ;

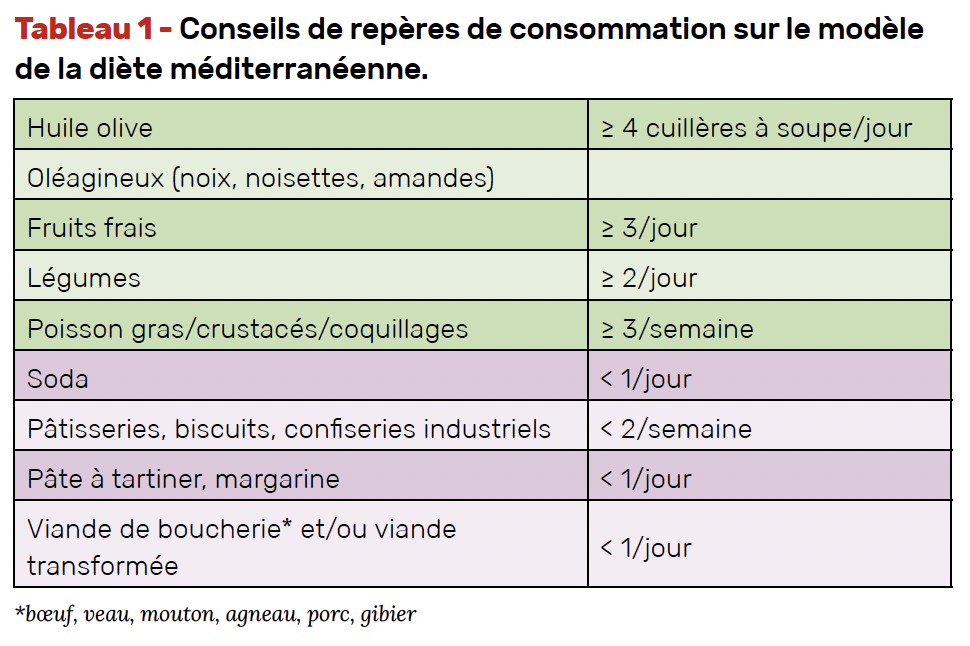

• les changements alimentaires :

– ainsi, certains aliments et caractéristiques des repas doivent être réduits pour diminuer l’incidence : la viande rouge, le riz blanc, les boissons sucrées, l’index glycémique, la charge glycémique, le fer héminique ;

– certains aliments sont connus pour réduire le risque : les légumes verts à feuille, les produits laitiers, les graines entières, le café, les yaourts, les noix chez les femmes, les légumineuses, le contenu en vitamine D de l’alimentation, le contenu en fibres et celui en magnésium ;

– la combinaison d’une alimentation réduite en acides gras saturés, augmentée en légumes, en fruits, en noix et en graines surtout associée à l’activité physique est la plus efficace, peut-être de façon indépendante de la perte de poids (c’est l’intérêt prouvé de la diète méditerranéenne).

Le tableau 1 donne des repères de quantité.

Le changement des habitudes

Sur cette base, la recommandation EASD est donc une perte de poids de 5 à 7 %, l’activité physique seule ne suffit pas, et il vaut mieux combiner les changements des habitudes (1).

Les mesures de prévention fonctionnent de façon indépendante de la typologie du risque de diabète (à partir d’une glycémie à jeun, d’un risque familial, d’une hyperglycémie provoquée…).

La meilleure stratégie d’intervention est celle qui va combiner au moins trois ou quatre changements de comportement (avec une réduction de l’incidence proche de 80 %) et plus il y a de changements, mieux cela fonctionne :

• une réduction du poids,

• une augmentation de l’activité physique,

• l’arrêt du tabac,

• la réduction de l’alcool

et plus le nombre d’habitudes changées est important, et plus la réduction d’incidence est notable.

Apport des médicaments

À côté des changements des habitudes de vie, Galazis et al. (3) se sont intéressés à toutes les stratégies dans les essais randomisés et ont montré que certains médicaments pouvaient réduire l’incidence du DT2 dans ces populations à risque. Ce sont, en particulier, les agonistes du GLP1, les inhibiteurs des lipases, le fénofibrate, les inhibiteurs de la digestion des glucides, la metformine et les glitazones. En moyenne, la réduction de risque dans les bras contrôle était de 21 % et, dans les bras intervention, entre 39 et 68 %.

Les études en vraie vie

À côté de ces études randomisées, deux méta-analyses des études en vraie vie apportent des éléments intéressants s’il s’agit de mettre en place des stratégies à l’échelle d’une population.

La méta-analyse de Galazis et al.

Ainsi, la méta-analyse de Galazis et al. (4) compare différentes modalités d’intervention visant à changer les habitudes de vie dans des études contrôlées, ou non contrôlées, parfois avec un groupe sans comparateur.

Soixante-trois études couvrant plus de 30 000 personnes ont permis une analyse en quatre groupes :

• intervention en groupe animée par un professionnel de santé,

• intervention en groupe animée par un non professionnel,

• intervention en individuel par un coach,

• intervention en individuel par une solution technologique comme une application…

Résultats

En moyenne, la réduction du risque de devenir diabétique est de 29 % (12-42 %), la prévalence observée passant de 12 % chez les contrôles à 9 % chez les personnes bénéficiant de l’intervention.

L’intervention la plus efficace pour réduire l’incidence du diabète est celle délivrée en groupe par un professionnel de santé (réduction du risque de 33 %). Si l’on se concentre simplement sur la perte de poids, elle est en moyenne de 2,5 kg et la stratégie la plus efficace est l’intervention en groupe délivrée par un non professionnel. Enfin, deux facteurs sont déterminants au sujet de la perte de poids : elle est plus importante chez les Blancs américains et européens (-3,5 kg) et si l’IMC de départ est supérieur à 30 (-2,9 kg). De façon indépendante, c’est l’IMC initial et la présence au nombre de séances en groupe qui prédisent la perte de poids, chaque venue correspondant à 0,15 kg en moins.

Le critère PIPE

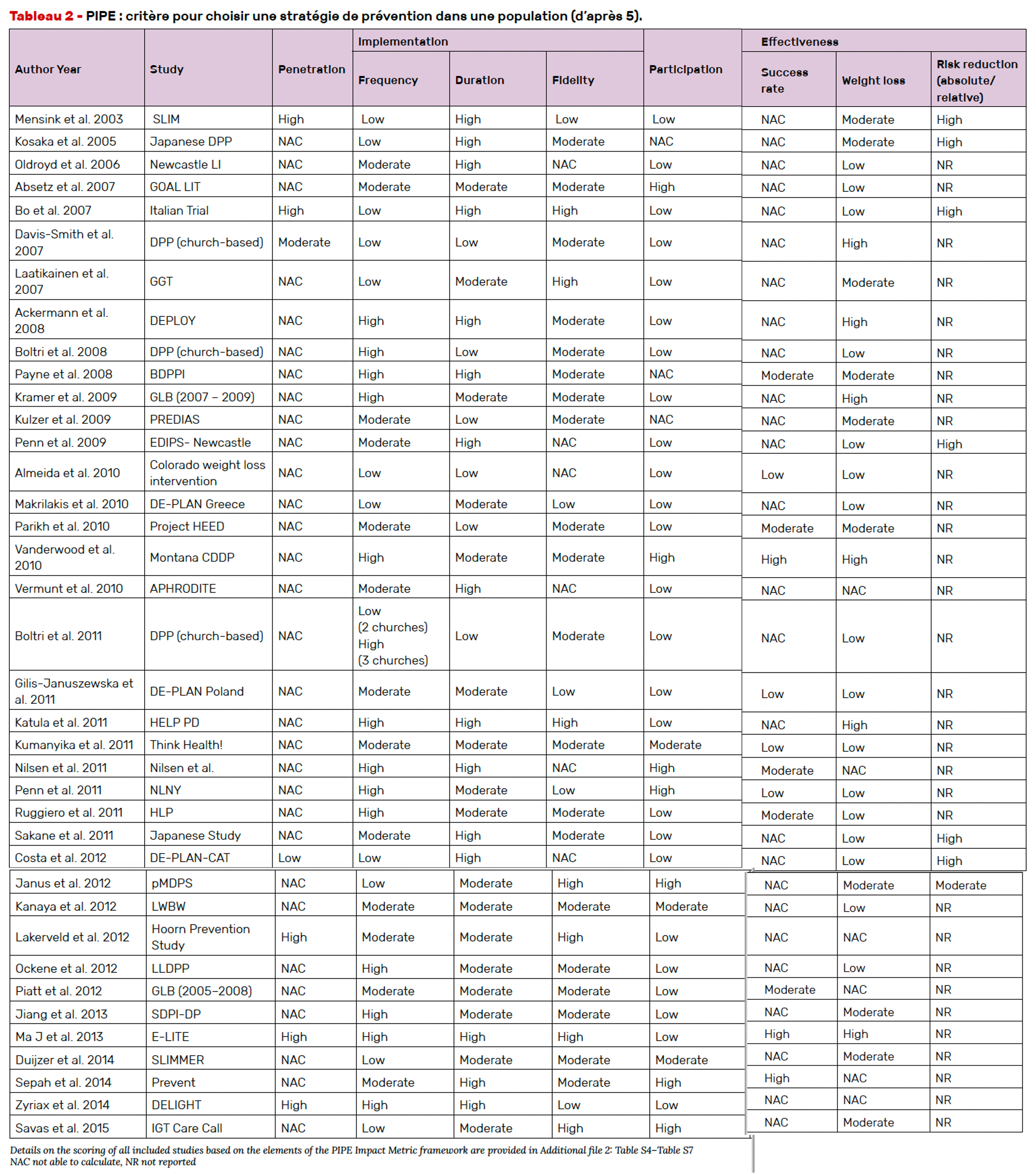

Enfin, une étude très intéressante (5) a analysé les études d’intervention en vraie vie avec le critère PIPE afin de comprendre comment organiser les interventions au niveau de la population (Tab. 2). Avec :

• P = pénétration, analyse comment une intervention atteint le plus de personnes cibles ;

• I = implémentation, analyse de la fréquence des interventions/contacts et la durée totale en semaines ;

• P = participation, analyse de la fréquence à laquelle la personne assiste au programme ;

• E = efficacité sur la perte de poids ou l’incidence du diabète.

Résultats

En matière d’efficacité, le déterminant le plus important pour réduire l’incidence du diabète et le poids est le nombre de contacts entre la personne et le programme ou les soignants, ce qui veut dire un programme structuré avec de nombreuses séances, même si les personnes ne participent pas à toutes les séances. Puis, vient, en termes d’efficacité, la durée de la participation de la personne au programme, même si la fréquence de participation n’est pas optimale.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.

Bibliographie

1. EASD. Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. EASD. Diabetologia 2023 ; 66 : 965-85.

2. Uusitupa M, Khan TA, Viguiliouk E et al. Prevention of type 2 diabetes by lifestyle changes: a systematic review and meta-analysis. Nutrients 2019 ; 11 : 2611.

3. Galazis KI, Weber MB, Suvada KBS et al. Interventions for reversing prediabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Prev Med 2022 ; 62 : 614-25.

4. Galazis KI, Weber MB, Straus A et al. Global diabetes prevention interventions: a systematic review and network meta-analysis of the real-world impact on incidence, weight, and glucose. Diabetes Care 2018 ; 41 : 1526-34.

5. Aziz Z, Absetz P, Oldroyd J et al. A systematic review of real-world diabete prevention programs: learnings from the last 15 years. Implement Sci 2015 ; 10 : 172.