Boucle fermée et grossesse chez la personne vivant avec un diabète de type 1 : enfin des données !

Pr Ariane Sultan, Dr Laurent Meyer

La boucle fermée se généralise dans la prise en charge du diabète de type 1 (DT1). La grossesse est une période particulière qui pourrait justifier d’un passage en boucle fermée. Si l’utilisation d’un système de délivrance automatisée d’insuline (DAI) semble prometteuse au cours de la grossesse chez les patientes vivant avec un DT1, il n’y avait cependant pas de résultats d’essais randomisés disponibles jusqu’à présent, vide comblé au cours de cet EASD par les résultats d’une équipe anglo-saxonne.

L’étude

Dans cet essai multicentrique contrôlé randomisé, des femmes enceintes atteintes de DT1 et ayant un taux d’hémoglobine glyquée d’au moins 6,5 % dans neuf sites du Royaume-Uni ont été randomisées :

• soit insulinothérapie standard (multi-injections quotidiennes d’insuline)

• soit insulinothérapie hybride en boucle fermée (comportant la pompe Dana Diabcare RS, l’algorithme Camdiab et le capteur Dexcom G6).

Les deux groupes utilisaient la surveillance continue du glucose (MCG sous-cutanée).

L’objectif principal était le pourcentage de temps passé dans l’intervalle de glycémie cible spécifique à la grossesse (63 à 140 mg par décilitre), mesuré par surveillance continue du glucose interstitiel de la 16e semaine de gestation jusqu’à l’accouchement.

Les résultats

Cent vingt-quatre participantes avec un âge moyen (± SD) de 31,1 ± 5,3 ans et un niveau moyen d’hémoglobine glyquée de base de 7,7 ± 1,2 % ont été randomisées.

Pourcentage de temps passé dans la cible

Le pourcentage moyen de temps pendant lequel le niveau de glucose maternel était dans l’intervalle cible était de :

• 68,2 ± 10,5 % dans le groupe en boucle fermée

• et de 55,6 ± 12,5 % dans le groupe de soins standard (différence moyenne ajustée, 10,5 points de pourcentage ; IC 95 % = 7,0-14,0 ; p < 0,001).

Les participantes du groupe en boucle fermée ont passé moins de temps en d’hyperglycémie que celles du groupe de soins standard (différence, -10,2 points de pourcentage ; IC 95 % = -13,8–6,6). Le temps passé en hypoglycémie était faible.

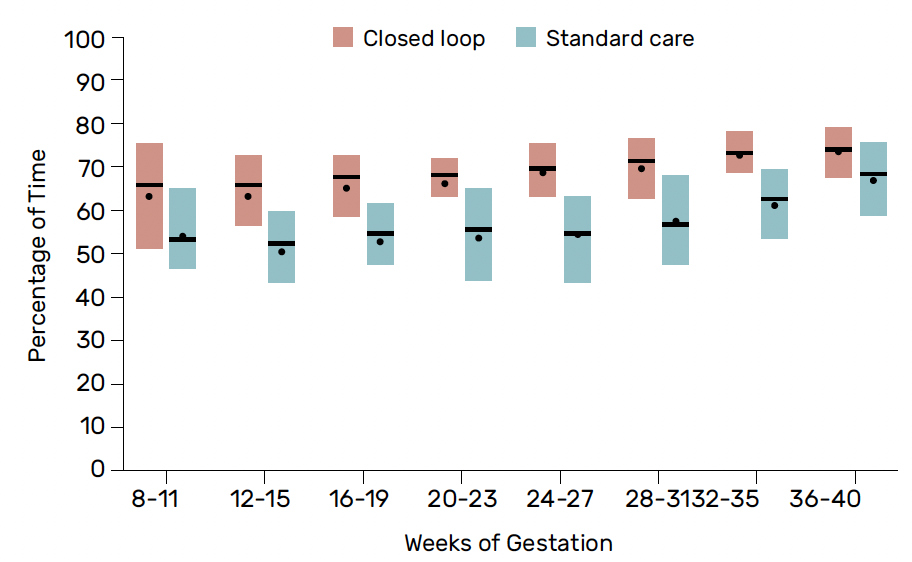

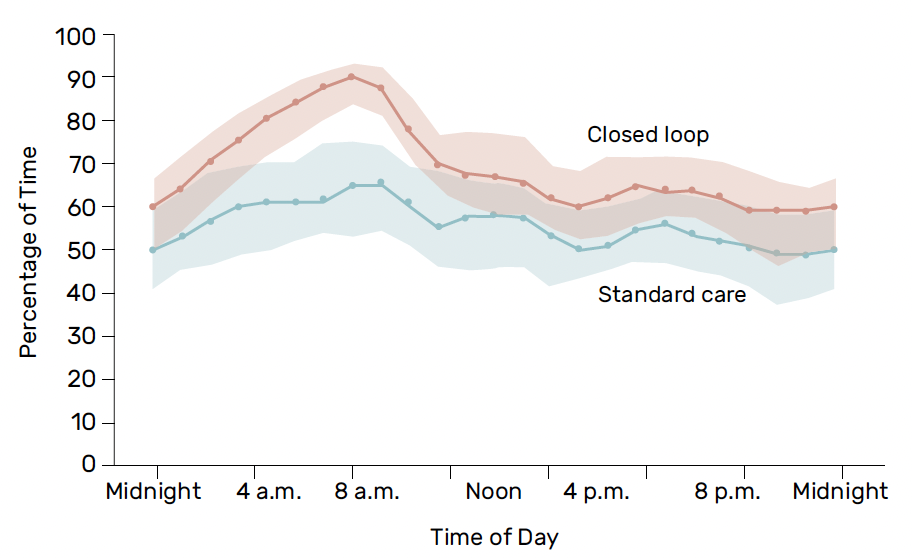

La figure 1 montre le pourcentage de temps pendant lequel le taux de glucose s’est trouvé dans l’intervalle de glucose cible spécifique à la grossesse de 63 à 140 mg par décilitre (3,5 à 7,8 mmol par litre) pour chaque groupe de traitement, pendant chaque période prénatale de 4 semaines à partir du moment où la participante a été formée à l’utilisation de l’appareil jusqu’à l’accouchement. La figure 2 représente l’évolution moyenne du temps dans la cible au cours de 24 h.

Figure 1 – Évolution du temps dans la cible au cours de la grossesse.

Figure 2 – Évolution moyenne du temps dans la cible au cours de 24 h.

Objectifs secondaires et sécurité

L’ensemble des objectifs secondaires va dans le même sens avec une homogénéité des résultats en faveur de l’utilisation du DAI.

Aucun problème de sécurité imprévu lié à l’utilisation de la thérapie en boucle fermée pendant la grossesse n’est survenu.

Le traitement du diabète par boucle fermée a significativement amélioré le contrôle glycémique maternel pendant la grossesse chez des femmes vivant avec un DT1. La totalité des résultats est à lire dans la publication simultanée dans The New England Journal of Medicine.

• Murphy HR, Lee TT, Collett C et al. Randomised trial of automated insulin delivery in pregnant women with type 1 diabetes. EASD 2023 ; abst. 230.

• TTM Lee, Collett C, Bergford S et al. Automated insulin delivery in women with pregnancy complicated by type 1 diabetes. N Engl J Med 2023 ; 389 : 1566-78.

Le seuil de diagnostic du diabète de type 2 chez les femmes de moins de 50 ans devrait-il être abaissé ?

Pr Ariane Sultan

L’analyse de données de registre anglais a montré que les femmes plus jeunes atteintes de diabète de type 2 (DT2) avaient un taux de mortalité plus élevé que les hommes. Les mécanismes sous-jacents ne sont pas clairs. Toutefois, on sait que les femmes sont en moyenne diagnostiquées avec un DT2 à un âge plus avancé que les hommes.

Dans cette nouvelle étude, les auteurs (Dr Adrian Heald, Salford Royal Hospital, UK, et collègues) ont cherché à savoir si un facteur contribuant à ce diagnostic tardif pouvait être expliqué par une sous-estimation des niveaux d’hémoglobine glyquée chez les femmes, en raison de la baisse de l’hémoglobine liée aux cycles menstruels. Ce mécanisme pourrait être dû à une survie plus courte des érythrocytes (globules rouges), qui entraîne une exposition plus courte de l’hémoglobine au glucose par rapport aux personnes qui n’ont pas de cycles. Étant donné que le diagnostic du DT2 est également fondé sur l’HbA1c, l’utilisation de la même plage de référence indépendamment de l’âge et du sexe est-il adapté ?

L’étude

Les auteurs ont examiné les tests d’HbA1c dans sept laboratoires britanniques (représentant 5 % de la population britannique). Ils ont mené une analyse exploratoire dans deux cohortes :

• la cohorte 1 provenait d’un laboratoire ayant effectué des tests entre 2012 et 2019 (146 907 participants). Ils ont évalué les différences d’HbA1c en fonction du sexe et de l’âge chez les personnes qui n’ont subi qu’un seul test, qui n’ont pas été diagnostiquées comme diabétiques et dont le résultat d’HbA1c était inférieur ou égal à 6,5 %.

• La même analyse a été menée dans une deuxième cohorte émanant de six laboratoires avec des personnes testées entre 2019 et 2021 (total des personnes incluses 938 678).

Les résultats

À l’âge de 50 ans, les niveaux moyens d’HbA1c chez les femmes accusent un retard d’environ 5 ans par rapport aux hommes. Les données montrent également que les femmes âgées de moins de 50 ans avaient une distribution d’HbA1c inférieure à celle des hommes de 1,6 mmol/mol en moyenne (4,7 % de la moyenne globale), alors que la différence dans la distribution d’HbA1c pour les personnes âgées de 50 ans et plus était moins prononcée.

Une analyse plus poussée a montré que, pour une HbA1c de 48 mmol/mol, le diagnostic de DT2 pouvait être posé chez 50 % de femmes en moins que chez les hommes de moins de 50 ans, tandis que le diagnostic de DT2 pouvait être posé chez 20 % de femmes en moins que chez les hommes âgés de 50 ans ou plus. Ces résultats étaient cohérents avec ceux de la cohorte 2.

Conclusion

Sur la base de ces observations, les auteurs ont suggéré un abaissement de 4,2 % du seuil de diagnostic du diabète de l’HbA1c(48 mmol/mol) à 46 mmol/mol pour les femmes de moins de 50 ans. 35 345 femmes supplémentaires actuellement non diagnostiquées en Angleterre seraient reclassées comme ayant reçu un diagnostic de DT2 (17 % de plus que les 208 000 femmes de moins de 50 ans actuellement enregistrées comme ayant un DT2).

Des facteurs de risque cardiovasculaire différents

Les auteurs soulignent également que les facteurs de risque cardiovasculaire sont différents selon le sexe et le genre. Chez les femmes, le diabète est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire plus important que chez les hommes : les femmes diabétiques âgées de 35 à 59 ans présentent le risque relatif de décès cardiovasculaire le plus élevé dans tous les groupes d’âge et de sexe.

Des disparités dans la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire

En outre, il existe des disparités dans la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire entre les hommes et les femmes, y compris dans les groupes à haut risque, et les femmes, y compris dans les groupes à haut risque tels que les femmes atteintes de DT2. Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de recevoir le traitement et les interventions de réduction du risque cardiovasculaire recommandés par les lignes directrices internationales sur le diabète. De plus, la concordance avec les médicaments ou les ordonnances traitant les facteurs de risque cardiovasculaire est plus faible chez les femmes que chez les hommes atteints de DT2, avec une moindre utilisation des statines, de l’aspirine et des bêtabloquants.

Alors, à quand une meilleure prise en charge des femmes ?

• Stedman M, Holland D, Fryer AA et al. Application of current HbA1c reference range to premenopausal (<50) women may lead to under diagnosis of type 2 diabetes. EASD 2023 ; abst. 815.

Le fait d’être divorcé et celui d’être un homme sont des facteurs associés au risque d’amputation des membres inférieurs chez les personnes atteintes de diabète

Pr Ariane Sultan

Bien que les taux d’amputation des membres inférieurs soient en baisse depuis un certain nombre d’années grâce à l’amélioration de la prise en charge des plaies, du diabète et des facteurs de risque cardiovasculaire, il est important d’identifier les facteurs associés à ce risque.

L’étude

L’étude présentée par l’équipe de Stefan Jansson (université d’Örebro, Suède) a utilisé les données du registre national suédois et a pu identifier toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus ayant reçu un diagnostic de diabète et n’ayant jamais subi d’amputation entre 2007 et 2016. Les auteurs ont examiné si des facteurs de risque démographiques, socio-économiques, médicaux et liés au mode de vie pouvaient être associés au risque d’amputation de membre inférieur chez les personnes dont le diabète vient d’être diagnostiqué.

Ces personnes ont été suivies à partir de la date du diagnostic jusqu’à l’amputation, l’émigration, le décès ou la fin de l’étude en 2017.

Les résultats

Dans cette cohorte, 98 % des participants avaient un DT2 et 2 % un DT1. La cohorte comprenait 66 569 personnes, dont 133 ayant subi une amputation au cours du suivi médian de 4 ans.

Divorce et sexe masculin

Chez les personnes atteintes de DT1 et de DT2 :

• le fait d’être divorcé est associé à un risque d’amputation des membres inférieurs (amputations au-dessous du genou) supérieur de deux tiers à celui observé chez les personnes mariées,

• et le fait d’être un homme est associé à un risque d’amputation des membres inférieurs supérieur de 57 % à celui observé chez une femme.

Les auteurs suggèrent que le risque plus élevé d’amputation infra-gonale chez les personnes divorcées peut être dû à un changement dans les habitudes alimentaires et de réduction des soins chez les personnes qui divorcent et qui sont plus susceptibles de vivre seules. Chez les hommes en particulier, cette situation est souvent liée à un plus grand isolement social, avec pour effet secondaire un manque d’activité physique.

Autres facteurs de risque

• De plus, chaque année d’âge supplémentaire était associée à un risque accru de 8 % d’amputation infra-gonale.

• Le traitement à l’insuline seul était également associé à un risque deux fois plus élevé d’’amputation infra-gonale par rapport à un traitement par régime alimentaire seul.

• L’hypertension et l’HbA1c n’étaient en revanche pas associées de manière statistiquement significative au risque d’amputation infra-gonale.

• De façon surprenante, les personnes souffrant d’obésité avaient deux fois moins de risque (46 %) d’amputation infra-gonale par rapport aux personnes ayant un poids normal, tandis que les fumeurs avaient un risque deux fois plus élevé que les non-fumeurs.

L’hypothèse chez les sujets en situation d’obésité est qu’ils ont une meilleure mobilisation des cellules progénitrices endothéliales.

• Enfin, une faible activité physique (moins d’une fois par semaine) était associée à un risque multiplié par deux d’amputation infra-gonale par rapport à ceux ayant une activité physique quotidienne.

• Jansson SP, Ramstrand S, Carlberg M et al. Exploring potential risk factors for lower limb amputation in people with diabetes: an observational cohort study of 66,565 individuals with diabetes in Sweden. EASD 2023 ; abst. 216.