L’essentiel en un clin d’œil

• Risque cardiovasculaire et mortalité toutes causes confondues chez les diabétiques de type 1 comparés aux diabétiques de type 2.

• Relation entre HDL-cholestérol, maladies cardiovasculaires et mortalité chez les diabétiques de type 2 : la phase II de l’étude Fremantle sur le diabète.

• Liens entre marqueurs de l’inflammation de bas grade, événements cardiovasculaires majeurs et mortalité chez des personnes récemment diagnostiquées diabétiques de type 2.

• Association entre stéatose hépatique avec dysfonctionnement métabolique et accident vasculaire cérébral ischémique chez les diabétiques de type 2.

• Diabète de type 2, maladie rénale chronique et insuffisance cardiaque.

TOP 5 – Risque cardiovasculaire et mortalité toutes causes confondues chez les diabétiques de type 1 comparés aux diabétiques de type 2

Le diabète est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire (MCV) et de mortalité prématurée. Les diabètiques de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2) comportent tous deux des risques plus élevés que les personnes non diabétiques, mais aucune recherche n’a comparé directement ces deux formes de diabète.

Une comparaison fondée sur le registre national du diabète de Suède

Le registre national du diabète de Suède a permis de colliger les données des diabétiques âgés de 18 à 84 ans, du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2020. Le suivi durant ces 5 années s’est intéressé aux complications suivantes : l’infarctus du myocarde (IDM), l’insuffisance cardiaque (IC), l’accident vasculaire cérébral (AVC), la mortalité cardiovasculaire (CV) et la mortalité toutes causes confondues.

Les caractéristiques des patients des deux groupes montraient quelques différences, notamment s’agissant de l’âge (DT1 : 44 ans ; DT2 : 66 ans), de l’ancienneté du diabète (DT1 : 24 ans ; DT2 : 9 ans), de l’HbA1c (DT1 : 62,9 mmol/mol (7,9%) ; DT2 53,8 mmol/mol (7,1%)), de l’IMC (DT1 : 25,8 kg/m² ; DT2 30,1 kg/m²) et des antécédents cardiovasculaires (DT1 : 7,5 % ; DT2 24,4%).

L’analyse des risques proportionnels de Cox, ajustée en fonction de l’âge et du sexe, a été utilisée pour évaluer les rapports de risque (HR) et l’IC à 95 % correspondant, afin de comparer le risque de maladie cardiovasculaire et la mortalité des DT1 et DT2. Une stratification en différents groupes d’âge a été réalisée (<50 ; 50-60 ; 60-70 ; >70).

Les résultats

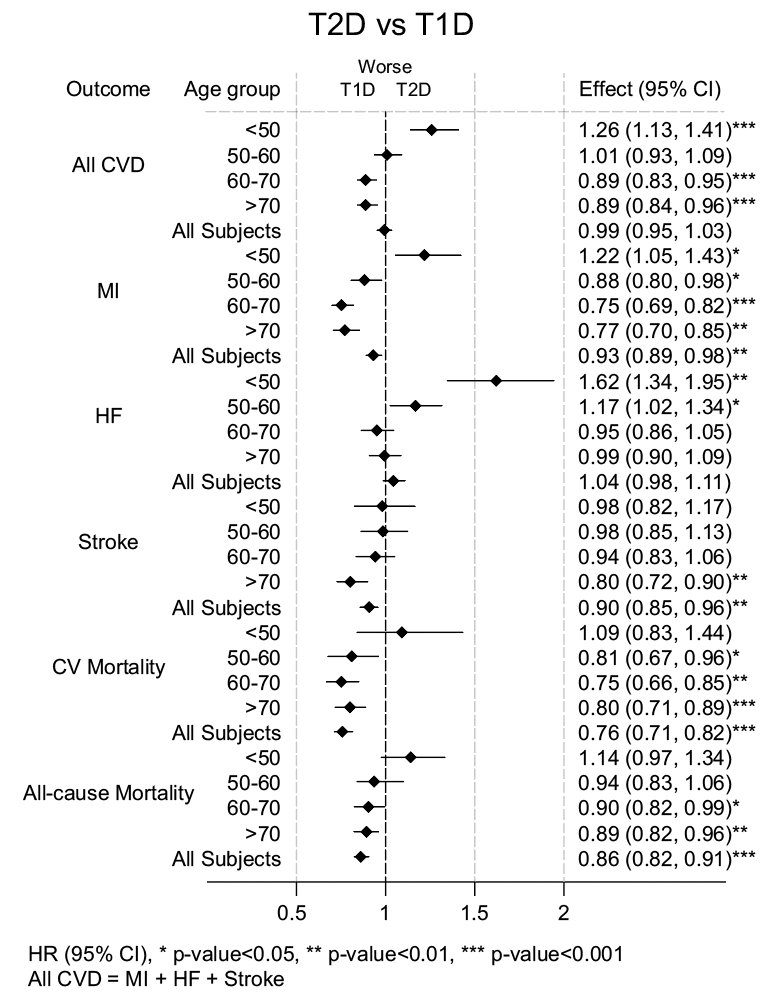

Après l’inclusion de 38 351 DT1 et 365 675 DT2, l’analyse de régression de Cox a découvert un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les DT1 comparés aux DT2 (Fig. 1).

Figure 1 – Risques cardiovasculaires et mortalité de l’ensemble des patients (DT1 et DT2).

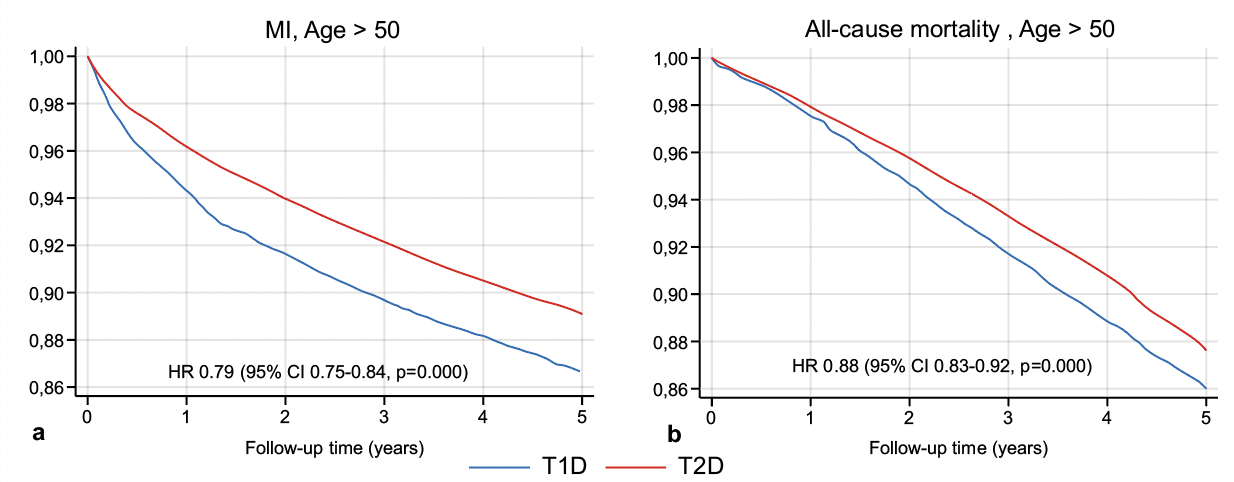

Les DT2 de moins de 50 ans présentaient toutefois un risque plus élevé pour toutes les maladies cardiovasculaires étudiées (HR 1,26), un risque plus élevé d’IDM (HR 1,22) et un risque plus élevé d’IC (HR 1,62) par rapport aux DT1. En revanche, aux âges supérieurs à 50 ans, le DT1 présentait un risque plus élevé que le DT2 (Fig. 2).

Figure 2 – Courbes de survie s’agissant de l’infarctus du myocarde (a) et de la mortalité toutes causes (b) chez les DT1 et les DT2.

Il en va ainsi pour les DT1, notamment dans les tranches d’âge 60-70 ans et > 70 ans, s’agissant de toutes les maladies cardiovasculaires (HR 0,89), de l’IDM (HR 0,75) et de la mortalité toutes causes confondues (HR 0,90).

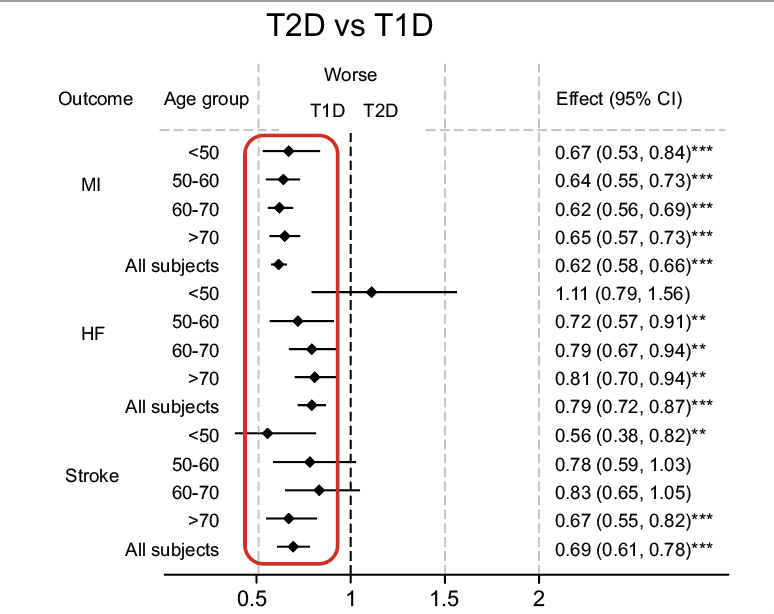

Chez les patients ayant déjà eu une maladie cardiovasculaire, les DT1 de tous âges présentaient un risque plus élevé de nouvel événement cardiovasculaire, notamment IDM (HR 0,84) ou de décès (Fig. 3).

Figure 3 – Risques cardiovasculaires et mortalité chez les patients DT1 et DT2 avec antécédent cardiovasculaire.

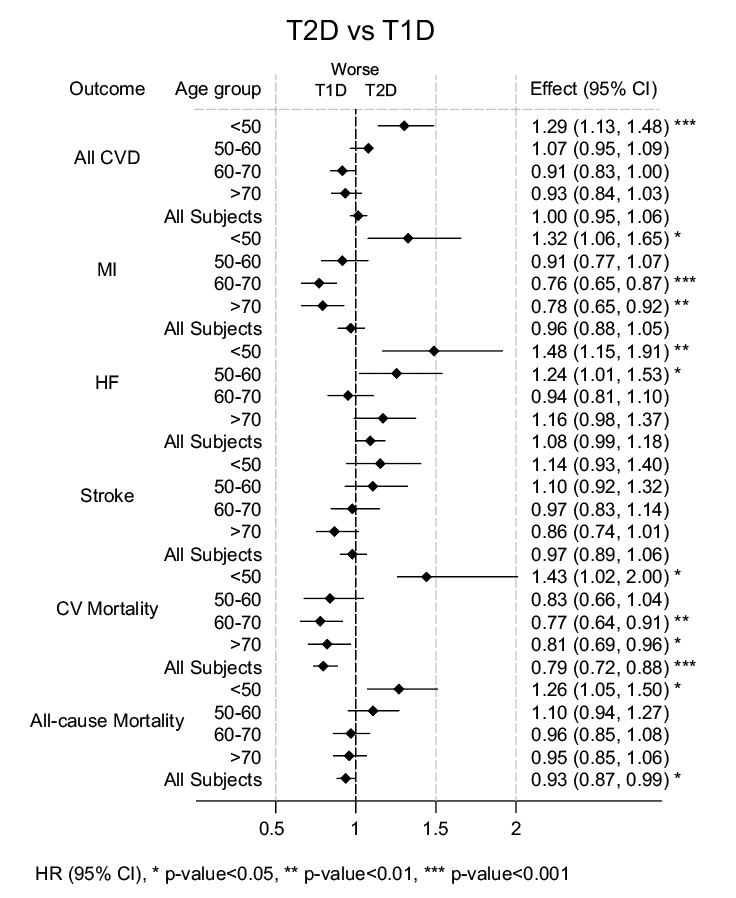

Chez les patients sans antécédent cardiovasculaire, le risque d’infarctus, d’insuffisance cardiaque, d’AVC et de mortalité toutes causes est plus important pour les DT2 de moins de 50 ans. Mais les DT1 sont plus fréquemment touchés au-delà de 60 ans, s’agissant des infarctus et de la mortalité cardiovasculaire (Fig. 4).

Figure 4 – Risques cardiovasculaires et mortalité chez les patients DT1 et DT2 n’ayant pas eu d’antécédent cardiovasculaire.

Dans l’ensemble de la population, un modèle de régression de Cox ajusté en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire a révélé un risque plus élevé pour tous les résultats étudiés chez les DT2 comparés au DT1.

Concernant la durée du diabète, pour chaque année écoulée, le risque d’événements augmentait de 1 à 1,5 % et, lorsque la durée du diabète a été supprimée du modèle de Cox, le DT1 présentait un risque significativement plus élevé que le DT2 pour tous les résultats, à l’exception de l’AVC.

À retenir

Cette étude montre que chez les personnes jeunes (< 50 ans), le DT2 est un facteur de risque plus important que le DT1 en matière de risque cardiovasculaire. À l’inverse, chez les personnes âgées de plus de 50 ans, c’est le DT1 qui est un facteur de risque cardiovasculaire et de mortalité plus important comparé au DT2. Les facteurs clés dans l’augmentation des risques cardiovasculaires sont la durée du diabète et un taux élevé d’HbA1c.

• Patsoukaki V, Kristofi R, Lind L et al. Risk for cardiovascular disease and all-cause mortality in type 1 compared with type 2 diabetes patients: a nationwide register-based study. EASD 2024 : #183.

TOP 4 – Relation entre HDL-cholestérol, maladies cardiovasculaires et mortalité chez les diabétiques de type 2 : la phase II de l’étude Fremantle sur le diabète1

Des études épidémiologiques anciennes en population générale ont mis en évidence une association inverse entre le HDL-cholestérol et les événements cardiovasculaires (MCV) ou la mortalité. L’objectif de cette étude était d’évaluer la signification pronostique des concentrations de HDL-cholestérol chez les participants de la phase II de l’étude Fremantle sur le diabète (FDS2).

L’étude australienne Fremantle

La FDS2, étude observationnelle longitudinale menée dans une communauté urbaine de 157 000 personnes, a suivi 1 479 DT2 (713 femmes, âge moyen 65,6 ans, durée moyenne de diabète 8 ans ; 763 hommes, âge moyen 65,9 ans, durée moyenne de diabète 10 ans) depuis leur entrée dans l’étude en 2008 jusqu’à leur décès ou la fin de l’étude en 2021.

Les événements cardiovasculaires majeurs, l’IDM, l’AVC, le décès cardiovasculaire (MACE) et la mortalité toutes causes confondues ont été collectés de manière prospective lors d’évaluations régulières.

Compte tenu des différences entre les sexes en matière de taux de HDL-cholestérol à jeun, les facteurs associés indépendants des MACE, excluant les participants ayant déjà eu un IDM/AVC, ont été évalués à l’aide de modèles de risque de Cox. Des quintiles de HDL-cholestérol spécifiques au sexe ont été ajoutés.

Les résultats

Durant les 10 ans de suivi, 21,7 % des femmes et 24,5 % des hommes ont subi une complication de type MACE. Pendant la même période, 30,6 % des femmes et 38,1 % des hommes sont morts.

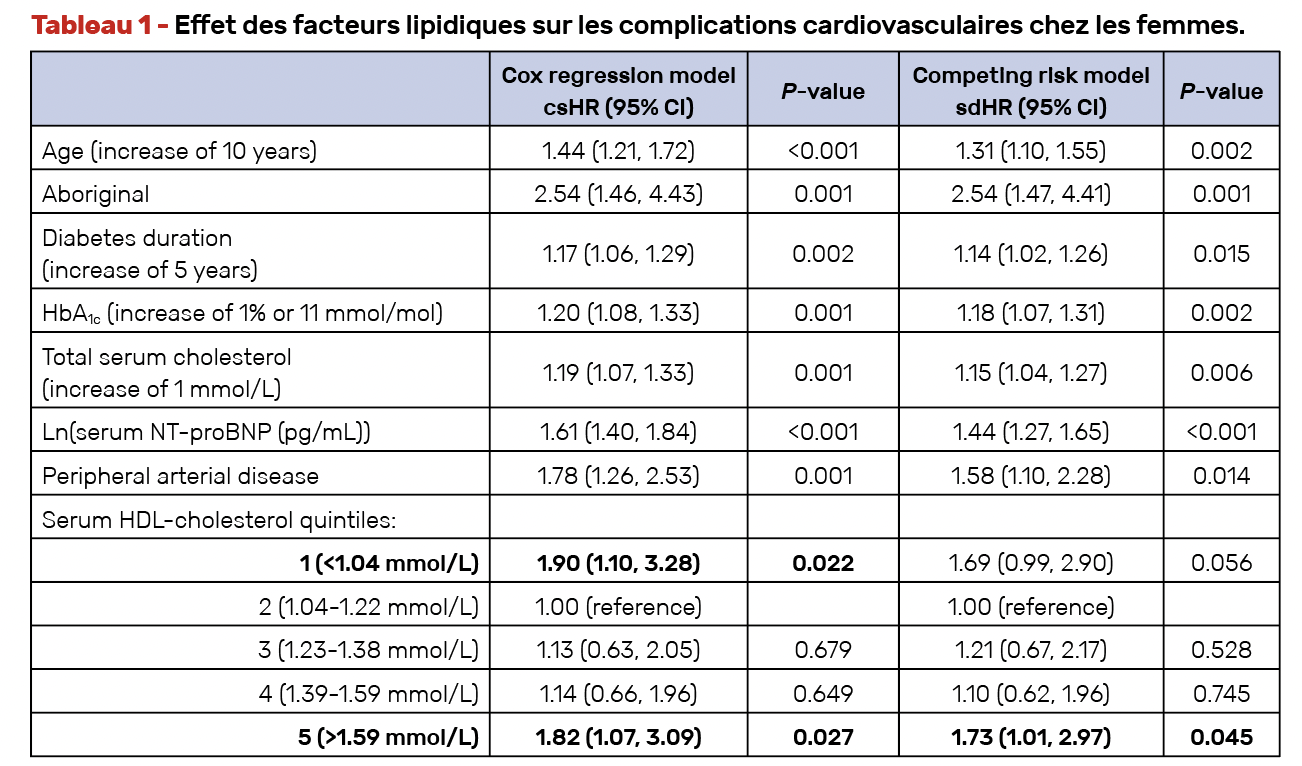

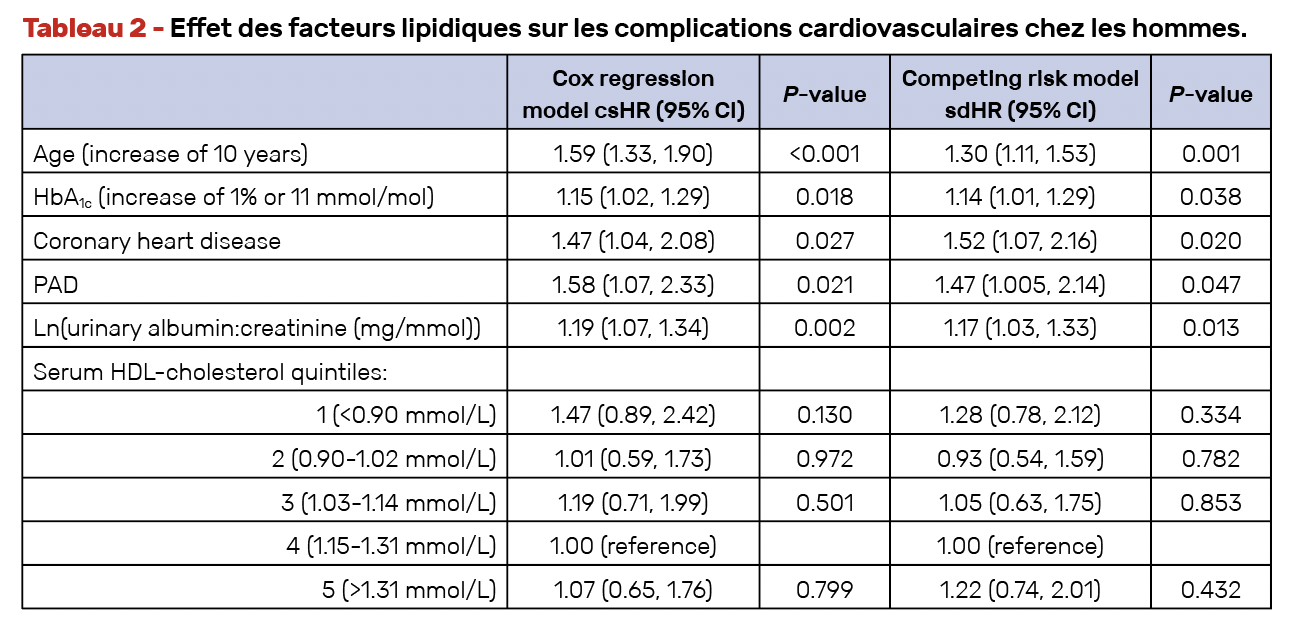

Chez les femmes, en utilisant comme référence de base le quintile 2 du taux du HDL-cholestérol sérique (1,04-1,22 mmol/l), les deux quintiles 1 (< 1,04 mmol/l) et 5 (> 1,59 mmol/l) étaient des prédicteurs indépendants significatifs de MACE (p < 0,027) et des décès toutes causes confondues (p < 0,019) après ajustement aux variables démographiques, cliniques et de laboratoire (Tab. 1).

Chez les hommes, avec comme référence le quintile 4 (1,15-1,31 mmol/l), le quintile du taux de HDL-cholestérol n’a pas contribué à découvrir un lien avec une complication de type MACE (Tab. 2).

Toutefois après ajustement tenant compte notamment du tabagisme et de l’HTA, chez l’homme comme la femme, le quintile 1 (< 0,90 mmol/l) était un prédicteur significatif de décès (p = 0,027)

À retenir

Il existe une relation significative en forme de U entre le HDL-cholestérol sérique et le risque de MACE ultérieurs ou de mortalité toutes causes confondues chez les femmes DT2 après ajustement pour les facteurs de confusion.

Dans cette étude, il n’y avait, par contre, pas de relation de ce type pour les MACE chez les hommes, mais un faible taux de cholestérol HDL était associé à la mortalité toutes causes confondues (Fig. 5).

Figure 5 – Relation entre MACE et HDL-cholestérol chez les hommes et les femmes diabétiques de type 2 suivis par la FDS2.

• Davis T, Davis W. The relationship between serum HDL-cholesterol, cardiovascular disease and mortality in community-based people with type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study phase II. EASD 2024 : #181.

TOP 3 – Liens entre marqueurs de l’inflammation de bas grade, événements cardiovasculaires majeurs et mortalité chez des personnes récemment diagnostiquées diabétiques de type 2

Les DT2 ont un risque accru de maladie cardiovasculaire même lorsque les facteurs de risque classiques sont gérés de manière optimale. Ce risque résiduel est possiblement dû à une inflammation systémique de bas grade, non ciblée par la prévention pharmacologique actuelle des maladies cardiovasculaires.

L’objectif de cette étude danoise était d’examiner de façon prospective, chez des personnes récemment diagnostiquées DT2, les possibles associations entre des marqueurs inflammatoires et les événements cardiaques indésirables majeurs (MACI) ainsi que la mortalité toutes causes confondues.

Une étude de cohorte nationale danoise

Pour réaliser cette étude, les taux plasmatiques de biomarqueurs inflammatoires (IL-6, TNFα, hsCRP) ont été analysés chez les participants à la cohorte du Centre danois de recherche stratégique sur le DT2. Le MACE en cinq points, élaboré pour l’étude, incluait l’IDM non mortel, l’AVC non mortel, la revascularisation coronaire, l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le décès cardiovasculaire. La mortalité toutes causes confondues était un résultat secondaire.

Un modèle de risques proportionnels de Cox avec ajustement pour les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire classiques a été appliqué.

Sur les 9 831 participants, DT2 depuis moins de 2 ans suivis par leur généraliste, 1 783 ont été exclus en raison d’antécédents cardiovasculaires, pour retenir 8 048 sujets chez lesquels 7 913 avaient bénéficié d’un dosage du hsCRP, 7 517 de TNF-alpha et 7 510 de l’IL-6. Les caractéristiques de ces patients étaient les suivantes : âge : 61,5 ans, durée de diabète : 0,8 an, 41,3 % de femmes, HbA1c : 48 mmol/mol (6,5 %), LDL-cholestérol : 2,1 mmol/l, 85,7 % traités par antidiabétiques oraux, 16 % de fumeurs, 71,4 % traités pour hypertension.

Les résultats

Durant les 8 ans de suivi, 987 ont subi un premier MACE et 879 sont décédés.

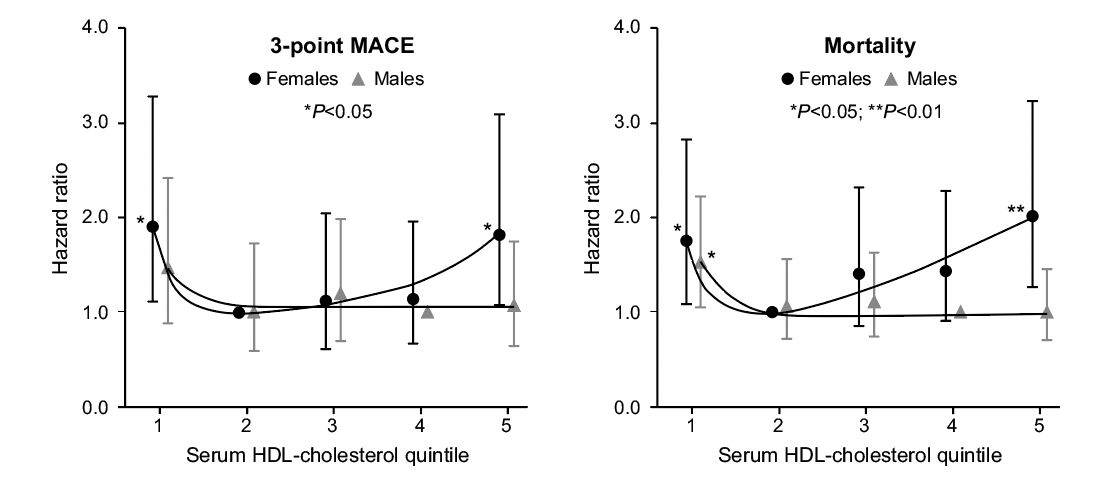

Deux modèles étaient retenus pour l’analyse :

• un modèle 1 ajusté en fonction de l’âge, du sexe, de la durée du diabète et de l’année de début du diabète ;

• un modèle 2 ajusté sur les paramètres du modèle 1 auxquels étaient ajoutés les traitements pharmacologiques et les risques cardiovasculaires (tour de taille, HDL-cholestérol, pression artérielle systolique, activité physique et tabagisme).

Dans les deux modèles, une augmentation d’un écart-type des taux transformés en log d’IL-6, de TNFα et de hsCRP était associée à un risque accru de MACE, notamment dans le modèle 1 avec respectivement des HR de 2,15, 1,95 et 1,61 (Fig. 6).

Figure 6 – Lien entre MACE et paramètres inflammatoires.

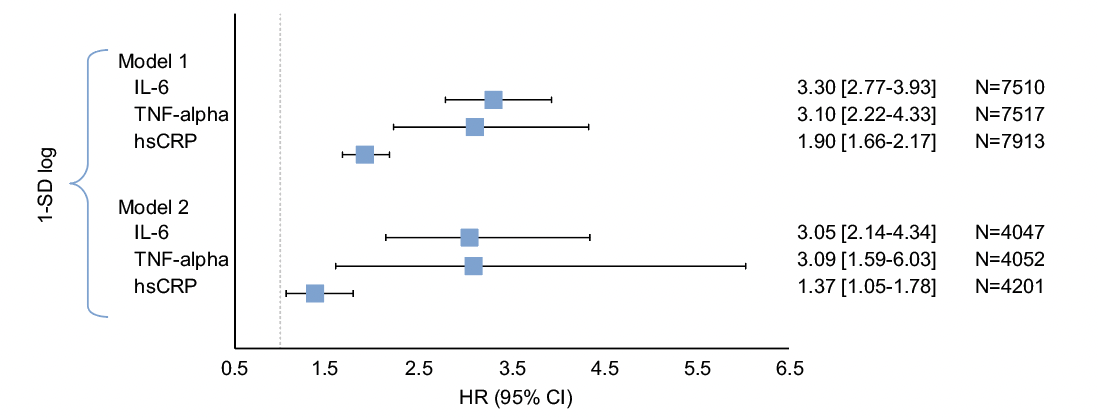

De façon plus marquée, dans les deux modèles, une augmentation de l’écart-type de l’IL-6, du TNFα et de la hsCRP était associée à un risque accru de mortalité toutes causes confondues, notamment dans le modèle 1 avec des HR de 3,30, 3,10 et 1,90 (Fig. 7).

Figure 7 – Lien entre mortalité toutes causes et paramètres inflammatoires.

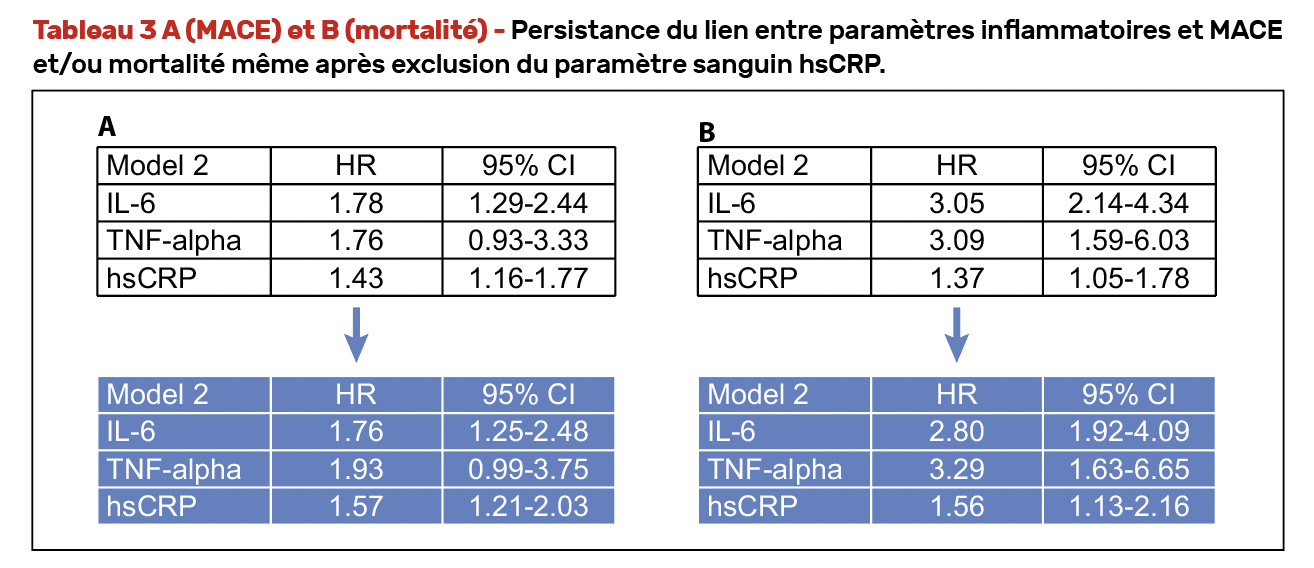

Ces associations étaient similaires après ajustement s’agissant de la prévention pharmacologique des maladies cardiovasculaires (hypoglycémiants, hypolipémiants, antihypertenseurs et anticoagulants) et en excluant les participants présentant une hsCRP ≥ 10 mg/l qui indiquait une infection aiguë (Tab. 3A et B).

À retenir

Chez les personnes récemment diagnostiquées DT2, les marqueurs d’inflammation systémique de bas grade étaient associés à la fois aux MACE et à la mortalité toutes causes confondues, indépendamment des facteurs de risque classiques des maladies cardiovasculaires.

• Domazet SL, Thomsen R, Andersen M et al. Prospective associations between markers of low-grade inflammation and major cardiovascular events and mortality in recently diagnosed type 2 diabetes: a Danish nationwide cohort study. EASD 2024 : #184.

TOP 2 – Association entre stéatose hépatique avec dysfonctionnement métabolique et accident vasculaire cérébral ischémique chez les diabétiques de type 2

Le DT2 et la stéatose hépatique avec dysfonctionnement métabolique (MASLD) sont tous deux associés à un risque accru d’AVC ischémique. L’objectif de cette étude coréenne de l’université de Séoul était d’étudier l’association entre la MASLD et le risque d’AVC ischémique chez les patients atteints de DT2.

Un dépistage national pendant 4 ans

Parmi les adultes âgés de plus de 20 ans ayant bénéficié d’un dépistage de santé à l’échelle nationale entre 2009 et 2012 ont été identifiés 2 746 079 DT2, classés en cinq groupes s’agissant de leur fonction hépatique :

• pas de stéatose ;

• MASLD ;

• MASLD avec une autre maladie combinée (maladie hépatique concomitante ou maladie hépatique liée à l’alcool) ;

• MASLD avec consommation d’alcool (MetALD) ;

• maladie hépatique liée à l’alcool (ALD) avec maladie métabolique.

La stéatose a été retenue pour un indice de stéatose hépatique, FLI ≥ 30.

Pour l’analyse statistique, quatre modèles ont été retenus :

• modèle 1 : brut ;

• modèle 2 : ajusté pour l’âge et le sexe ;

• modèle 3 : ajusté comme le modèle 2 majoré du tabagisme et de l’exercice physique ;

• modèle 4 : ajusté comme le précédent augmenté de l’IMC, de la glycémie à jeun, de la durée du diabète, de l’utilisation d’insuline, de l’utilisation d’antidiabétiques oraux, de la fonction rénale.

Les résultats

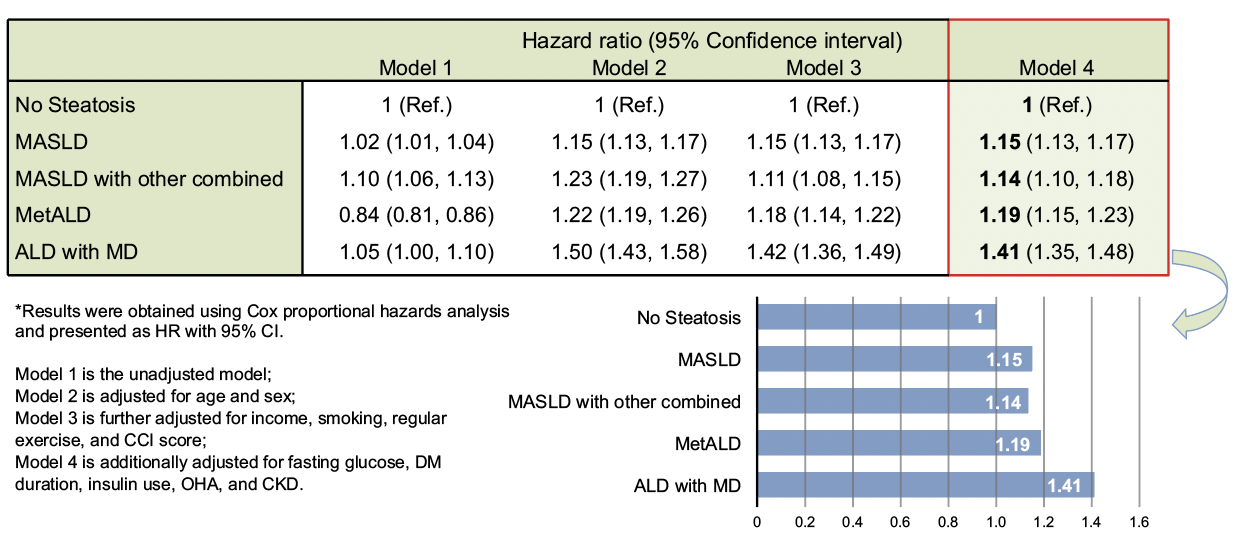

Avec une médiane de suivi de 7,1 ans, 80 141 (3,7 %) AVC ischémiques sont survenus parmi les

2 171 072 participants. Comparés aux sujets sans stéatose au départ, les personnes atteintes de MASLD, de MASLD avec maladie combinée, de MetALD et d’ALD présentaient un risque accru d’AVC ischémique avec des rapports de risque ajustés (Hra) pour le modèle 4, respectivement de 1,15, 1,14, 1,19 et 1,41 (Fig. 8).

Figure 8 – Risque d’AVC dans les différents modèles et selon les différentes atteintes hépatiques.

Par rapport au groupe avec un FLI < 30, le groupe avec un FLI de 30 à 60 et celui ≥ 60 ont montré des HRa accrus de développement d’un AVC ischémique. Une consommation excessive d’alcool a également montré un risque encore plus élevé d’AVC ischémique par rapport au groupe non alcoolique.

À retenir

Toutes les catégories de MASLD, MetALD ou ALD étaient significativement associées à un risque accru d’AVC ischémique chez les DT2. Il existait aussi une association progressive entre des valeurs FLI plus élevées et l’incidence des AVC ischémiques. Bien que le risque d’AVC en fonction de la consommation d’alcool n’ait pas montré de corrélation positive, le risque d’AVC ischémique était significativement accru dans le groupe de consommation excessive d’alcool.

• Jang M, Lee YB, Oh R et al. Association between metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and ischemic stroke in patients with type 2 diabetes. EASD 2024 : #182.

TOP 1 – Diabète de type 2, maladie rénale chronique et insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque (IC), l’insuffisance rénale chronique (IRC) et le DT2 sont étroitement liés aux voies physiopathologiques majorant les risques cardiovasculaires et définissent dès lors un cercle vicieux “cardio-réno-métabolique” qui contribue à la morbi-mortalité des patients. Une grande cohorte suédoise, présentée par les cardiologues de l’Institut Karolinskaen, en a suivi les interactions.

Une étude observationnelle suédoise

Les patients IC inscrits au registre suédois de l’IC de janvier 2017 à décembre 2021 ont été analysés pour cette présentation en lien avec le registre national du diabète. L’IRC a été analysée en quatre plages de DFGe (< 30 ; 30-44 ; 45-59 ; ≥ 60 ml/min).

Le critère d’évaluation principal était le temps écoulé jusqu’à la première hospitalisation pour IC ou jusqu’au décès cardiovasculaire (CV). Les critères d’évaluation secondaires étaient les événements cardiovasculaires majeurs (MACE : décès cardiovasculaire, IDM non mortel et AVC) et le décès toutes causes confondues.

Pour évaluer les associations entre les strates de DFGe et les résultats selon la présence d’un diabète ou non, des modèles de régression de Cox multivariés ont été réalisés, en ajustant les facteurs de confusion pertinents et en évaluant l’interaction du DT2 avec le DFGe. Une analyse de sous-groupe a été réalisée par fraction d’éjection (FE).

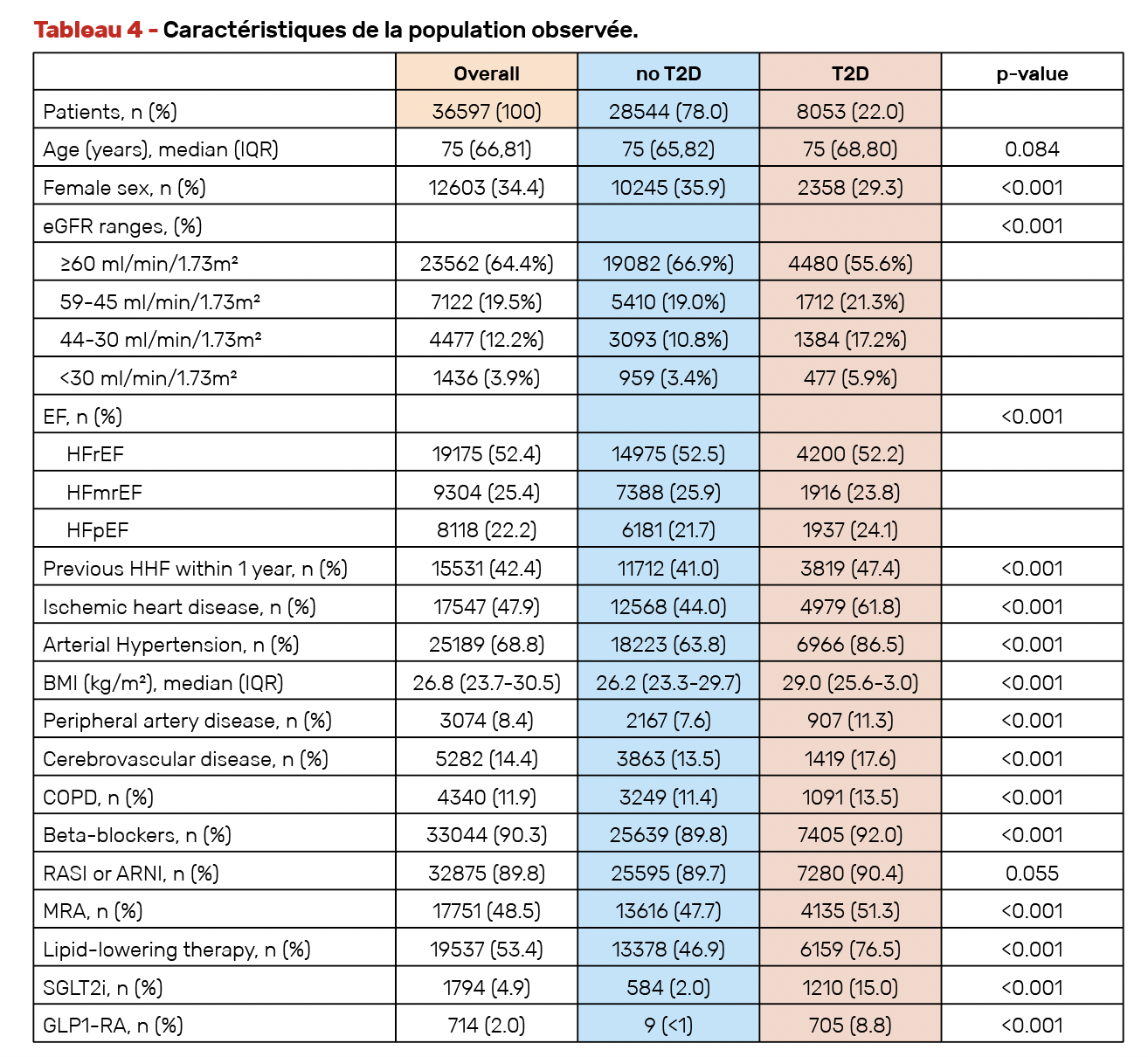

Les caractéristiques des 36 597 patients inclus sont résumées dans le tableau 4 qui comprend 22 % de patients DT2 d’âge moyen de 75 ans, majoritairement des hommes (29,3 % de femmes dans le groupe DT2 et 35,9 % de femmes dans celui des non-diabétiques). Dans la population globale des sujets observés, 52,4 % souffraient d’IC avec FE réduite (HFrEF) ; 25,4 % d’IC avec FE légèrement réduite (HFmrEF) et 22,2 % d’IC avec FE préservée (HFpFE). Les patients diabétiques avaient des antécédents cardiovasculaires plus fréquents, un IMC supérieur et des traitements médicamenteux antihypertenseurs et anti-lipidiques plus fréquents.

Les résultats

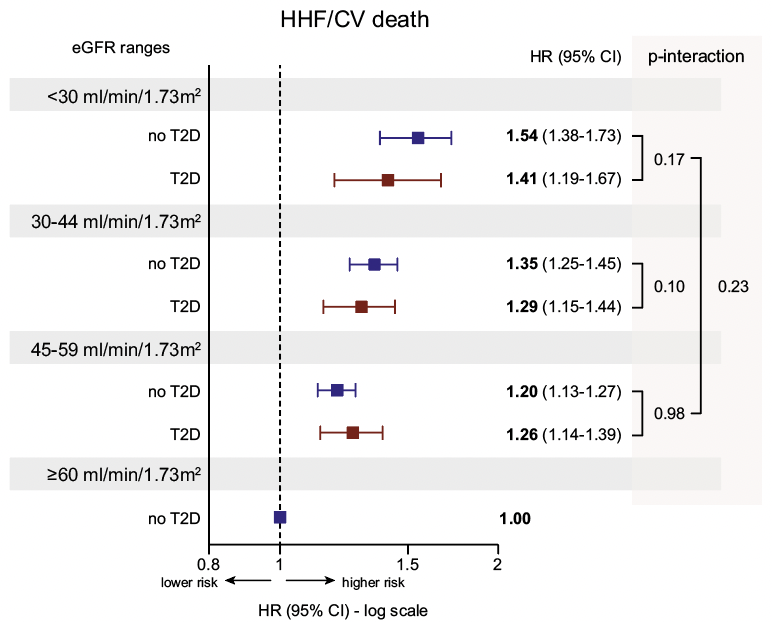

Les catégories de DFGe inférieures à la référence de 60 ml/min étaient associées à un risque plus élevé du critère principal, indépendamment du statut de DT2 (Fig. 9). Cela était cohérent pour toutes les FE, sauf pour l’HFpEF avec DFGe < 30 ml/min, où l’association avec le DT2 n’était pas significative (p < 0,01).

Figure 9 – Débit de filtration rénale associé au composite “insuffisance cardiaque/décès” chez les diabétiques et les non-diabétiques.

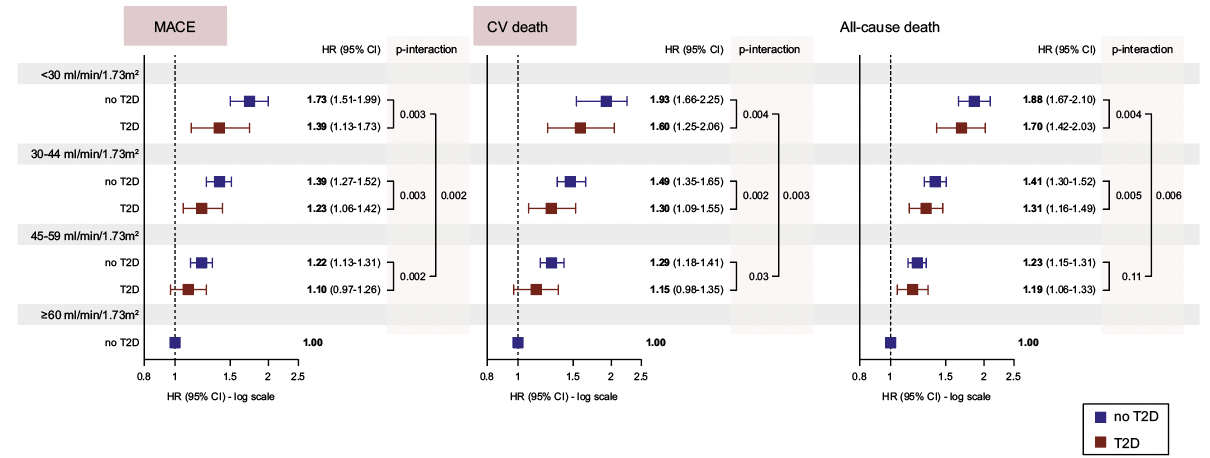

Les risques de MACE, de décès CV et de mortalité toutes causes confondues étaient plus élevés pour les catégories de DFGe basses avec étonnement, des risques plus élevés, dans le groupe non-DT2 (p < 0,01) (Fig. 10).

Figure 10 – Débit de filtration rénale associé au MACE, décès cardiovasculaire et décès toutes causes chez des diabétiques et non-diabétiques.

Pour l’oratrice, l’une des explications viendrait d’une prise médicamenteuse d’antihypertenseurs et d’anti-lipidiques plus fréquente chez les diabétiques comparés aux non-diabétiques lors de l’entrée dans l’étude (92 versus 89,8 % (p < 0,001) pour les antihypertenseurs et 76,5 versus 46,9 % (p < 0,001) pour les anti-lipidiques).

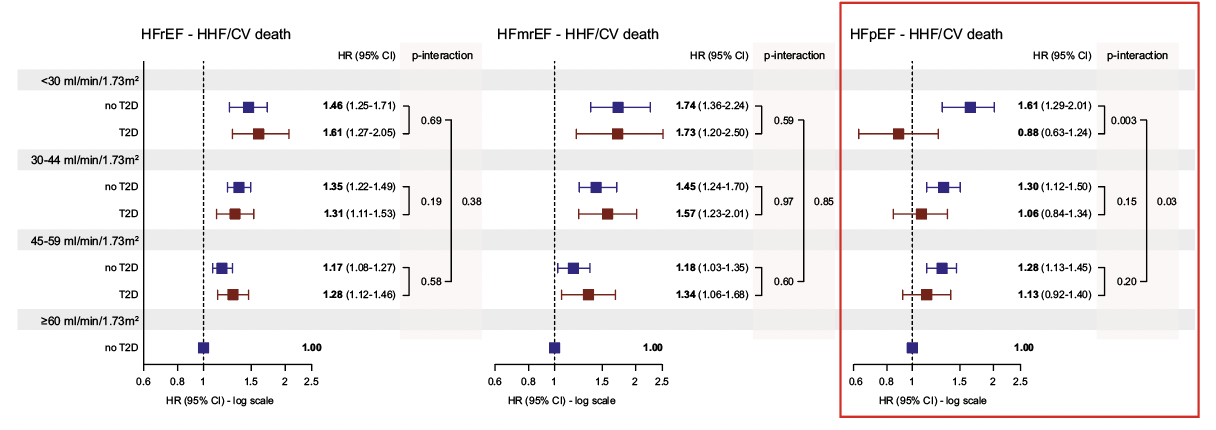

S’agissant du risque plus spécifique d’IC avec fraction d’éjection réduite ou légèrement réduite, il a été retrouvé un lien significatif avec le débit de filtration rénale chez les diabétiques et les non-diabétiques (HR oscillant entre 1,18 au plus bas pour les non-diabétiques avec DFGe entre 49 et 59 ml/min et 1,74 au plus haut pour les diabétiques avec DFGe < 30 ml/min).

Toutefois, aucun lien statistique n’a été observé chez les diabétiques, quels que soient les débits, s’agissant de l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée alors qu’un lien fort entre celle-ci et un DFGe < 60 ml/min (HR oscillant selon les stades d’IRC entre 1,28 et 1,61) existait pour les non-diabétiques (Fig. 11).

Figure 11 – Débit de filtration rénale associé aux différentes catégories d’insuffisances cardiaques chez des diabétiques et non-diabétiques.

Pour ce dernier point, aucune explication claire n’a été évoquée par l’oratrice qui a précisé, après une question chinoise dans la salle, que l’IMC avait été ajusté pour la comparaison avec les non-diabétiques, mais que le caractère ethnique n’avait pas été pris en compte en réponse à un intervenant américain.

À retenir

Dans une cohorte d’insuffisants cardiaques, une fonction rénale diminuée était associée à un risque plus élevé d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire, mais le DT2 n’était pas un modificateur de risque. Une protection rénale doit donc être mise en œuvre en cas d’insuffisance cardiaque, indépendamment de la présence d’un diabète.

• Merolla A, Ferrannini G, Gudbjörnsdottir S et al. The interaction between type 2 diabetes and chronic kidney disease on heart failure outcomes: observational study from the Swedish Heart Failure and the Swedish National Diabetes Registries. EASD 2024 : #185.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.