Issu des pratiques de psychologie humaniste, l’entretien motivationnel a réussi à se trouver une identité parmi les approches relationnelles qui aident au changement des comportements délétères à la santé. Sa pratique nécessite de revisiter sa manière d’interagir avec les patients.

Résumé

Les patients atteints de maladies chroniques en général, et de diabète ou d’obésité en particulier, sont fréquemment invités par les soignants à modifier des comportements délétères pour leur santé. Ces recommandations ne sont pas toujours suivies d’effet, loin s’en faut. Pour améliorer l’adhésion à ces conseils souvent utiles, mais peu appliqués, la pratique de l’entretien motivationnel (EM) aidera les patients à s’engager dans le changement. Cette approche relationnelle met l’accent sur les motivations des patients à changer plutôt que sur la capacité de persuasion des soignants. En encourageant le patient à exprimer ses raisons de changer, le soignant augmentera la probabilité du patient à changer. La pratique de l’EM nécessite un apprentissage pour se départir de la persuasion directe, piètre moteur de changement.

Abstract

Motivational interviewing: an effective relational approach to initiate change

Patients suffering from chronic diseases in general, and diabetes or obesity in particular, are frequently urged by their caregivers to change behaviors that are harmful to their health. These recommendations are not always followed, far from it. To improve adherence to this often useful but rarely applied advice, the practice of motivational interviewing will help them to commit to change. This relational approach focuses on patients’ motivations to change, rather than on the caregiver’s ability to persuade. By stimulating the patient to express his or her reasons for change, the caregiver will increase the patient’s likelihood to change. The practice of motivational interviewing requires learning to move away from direct persuasion, which is a poor driver of change.

Regardons la situation

La vie des soignants en charge de patients souffrant de maladies chroniques se rythme au gré des interventions au cours desquelles ils essaient avec enthousiasme d’encourager leurs patients à modifier un ou plusieurs comportements dommageables pour leur santé (1). Comme on le sait bien aujourd’hui, l’adhésion des patients à nos conseils est extrêmement variable et dépend de nombreux facteurs liés au patient lui-même, à son environnement et à la relation qu’il entretient avec nous. À ce propos, les experts sont formels, les patients écoutent avec attention puis décident, parmi les recommandations proposées, celles qu’ils vont appliquer tout ou partie (2). On comprend pourquoi les soignants, parfois, se découragent devant des patients dûment informés – éduqués, serait-on tenté d’ajouter – qui continuent à fumer, boire de l’alcool ou manger en excès, prendre irrégulièrement leur traitement ou encore faire trop peu d’activité physique.

Mais ne soyons pas modestes et désespérés, il y a plus à faire qu’on le croit.

Une idée issue de l’observation

En 1983, William Miller publie un article portant pour la première fois dans son titre l’expression “entretien motivationnel” (3). Sa définition est simple : « l’entretien motivationnel (EM) est une conversation centrée sur votre interlocuteur dont le but est d’augmenter la motivation et l’engagement au changement de celui-ci. » (1). Dans cet article, Miller y décrit les fondements de l’EM qui sont encore d’actualité aujourd’hui malgré son évolution permanente pendant ces 40 dernières années (4). Associé à Steve Rollnick, il publie un premier livre en 1991, puis deux autres suivront en 2002 et 2012. Un quatrième est disponible en anglais depuis l’automne 2023. Au cours de ces années, par son approche innovatrice et utile à nos patients, l’EM a élargi son champ d’intervention, des addictions où il est né aux maladies chroniques et notamment au diabète et à l’obésité (5, 6).

Comment l’EM peut-il aider un patient à explorer son ambivalence dans l’objectif d’engager le changement ? En s’appuyant sur son esprit, cinq outils et quatre tâches (appelées précédemment processus).

L’esprit de l’entretien motivationnel

Collaboration, pouvoir d’agir, acceptation, altruisme, expression de sa confiance inconditionnelle envers les patients (1).

L’EM s’attache à trouver, en toute circonstance, des raisons d’optimisme et de confiance dans la capacité de l’autre à changer en respectant toujours sa liberté et en le centrant sur son autonomie. Nous sommes toujours tentés de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Posons un regard de confiance sur nos patients et acceptons que nous ne pouvons les faire changer comme on prescrirait un sirop contre la toux. À l’inverse, ce sentiment d’impuissance ne doit pas nous conduire à la résignation. Au contraire, être là et confiants quoi qu’il arrive est le meilleur gage que l’on puisse offrir à un patient comme preuve qu’il peut changer.

Les cinq outils de l’entretien motivationnel

Les outils de l’EM ne présentent aucune originalité a priori (7, 8). Ils appartiennent au registre des entretiens centrés sur la personne tels que Carl Rogers a pu les décrire. C’est la façon de les utiliser qui sera déterminante. Un peu comme un golfeur qui a le choix de son club, bois, fer ou putter en fonction du coup à jouer. Ces cinq outils ou compétences sont :

Le questionnement qui invite à réfléchir

Ce qui compte c’est l’intention de la question plutôt que sa syntaxe ouverte ou fermée. Dans cet esprit, les questions qui favorisent la réflexion et l’élaboration auront notre faveur.

|

À vous d’essayer |

|

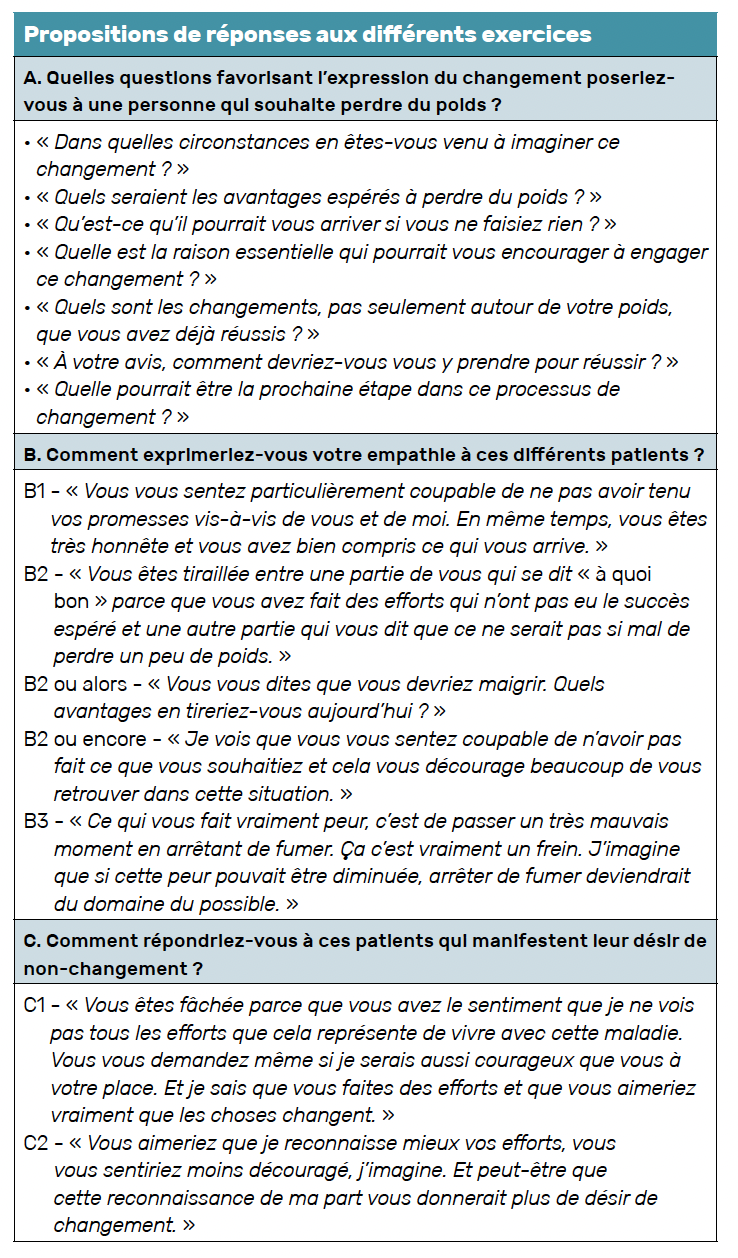

A. Quelles questions favorisant l’expression du changement poseriez-vous à une personne qui souhaite perdre du poids ? |

|

(vous trouverez des suggestions de réponse en fin d’article) |

L’écoute réflective

D’une efficacité remarquable, l’écoute réflective engage le patient dans un dialogue avec lui-même que l’intervenant nourrit en choisissant les parties les plus à même d’encourager le changement, notamment en stimulant la production de discours-changement. C’est l’outil même qui donne au patient le sentiment qu’il est compris et au soignant la possibilité de respecter le rythme d’élaboration et de changement du patient. C’est aussi grâce à cette manière de se positionner dans l’entretien que le soignant peut laisser parler le patient. Plus le patient parle, plus la probabilité qu’il soit acteur de son avenir augmente et plus la probabilité de changer se concrétise.

Le résumé motivationnel

Résumer les propos du patient qui vont dans le sens du changement lui permet de se réentendre et d’augmenter sa capacité de croire en ses chances de réussir.

La valorisation comme une véritable intervention

Les encouragements prodigués au patient pas tant sur le résultat que sur son engagement et ses propres valeurs et compétences augmenteront son sentiment qu’il est compétent pour réussir le changement qu’il souhaite. Les encouragements entretiennent l’espoir, ils sont nécessaires pour traverser les moments particulièrement difficiles. Les patients en ont besoin plus que de toutes autres choses.

Le partage d’informations et de conseils respectant l’esprit de conversation de l’entretien motivationnel

Les patients ont besoin de notre expertise pour l’associer à la leur. Partager de l’information et des conseils en respectant l’esprit d’autonomie et de conversation de l’EM est un gage de progression des patients vers le changement.

Quelques mots sur l’empathie

Sur toutes les lèvres dès qu’il s’agit de communication soignant-

soigné, l’empathie a pâti de cette notoriété. Exigeant à souhait, l’effort d’empathie se révèle particulièrement difficile quand tout va mal et qu’on ne peut s’empêcher de penser que le patient ne « fait pas tout ce qu’il devrait », c’est alors bien naturellement que l’agacement nous guette, que l’irritation pointe ou que la persuasion directe se fait jour. Car l’empathie se construit dans une vigilance constante grâce à laquelle on exprimera au patient notre compréhension de sa situation sans jugement ni approbation, mais dans un registre de partage et d’écoute réflective. C’est notre capacité à transmettre au patient ce qu’on ressent de son vécu et particulièrement sur le plan émotionnel qui générera ce climat empathique, préalable indispensable à l’engagement au changement. Une personne qui se sent comprise est davantage disposée à s’ouvrir et à partager ses expériences, ce qui nous permettra de nous représenter quelles sont ses ressources et ses besoins d’apprentissage face au processus de changement.

|

À vous d’essayer |

|

B. Comment exprimeriez-vous votre empathie à ces différents patients ? |

|

B1 – « Je suis assez découragée par ce que je fais et je m’en veux terriblement parce que j’ai l’impression de vous faire perdre votre temps. Mes glycémies sont mauvaises et contrairement à ce que j’avais promis, j’ai fait beaucoup d’écarts sur la nourriture, ce qui me vaut 3 kg de plus sur la balance aujourd’hui. » |

|

B2 – « Je sais que je devrais maigrir, mais j’ai déjà fait tellement de tentatives qui ont finalement échoué que je ne me vois pas recommencer, d’autant que finalement pour le moment je ne souffre pas trop de mon poids. » |

|

B3 – « Je sais bien que ce n’est pas une bonne idée de fumer avec mon diabète. Ce n’est pas bon pour mes artères. Mais, voyez-vous, je n’arrive pas à me décider. J’ai peur de trop souffrir. » |

|

(vous trouverez des suggestions de réponse en fin d’article) |

Les quatre tâches de l’entretien motivationnel

Elles permettent de structurer la conversation et donnent au soignant la visibilité nécessaire pour guider l’entretien (1, 7, 8). Ce sont :

L’engagement pour bâtir l’alliance thérapeutique

Sans alliance pas de changement : montrer que l’on comprend, à travers l’écoute réflective notamment, est la tâche initiale impérieuse pour poser les fondations d’une relation de confiance à l’origine du changement

La focalisation pour trouver un cap et le garder

Choisir le thème du changement pour guider l’entretien vers l’objectif choisi par le patient en utilisant les outils de l’EM. C’est la capacité du soignant à maintenir la direction de l’entretien qui fera une grande part de la réussite du changement désiré.

L’évocation pour faire émerger les arguments du changement

Depuis les travaux d’Amrhein (9), on sait que la production de discours-changement est l’élément central du déclenchement du changement. Reconnaître, susciter et renforcer ce discours-changement est au cœur de cette tâche dévolue au soignant.

La planification pour mettre en place le changement

Moment de bascule vers la mise en route du changement après s’être assuré que la motivation au changement est suffisamment forte. Cette tâche vient récompenser le soignant de sa pratique accomplie de l’EM.

Le cœur du réacteur de l’entretien motivationnel

Il y a deux composantes à la base de l’entretien motivationnel (10). La composante relationnelle, issue de l’approche humaniste composée de : l’empathie, la valorisation, l’accueil inconditionnel, le regard positif, l’espoir… et la composante technique qui vient des travaux de Amrhein et Moyers (9, 11) dans laquelle ils démontrent que la probabilité de changer est proportionnelle à la production d’arguments en faveur du changement, que cette production soit spontanée ou initiée par le professionnel. L’association de ces deux composantes représente les fondements de la pratique. L’interlocuteur sera à même de les intégrer si l’intervenant a la capacité d’utiliser, dans le respect de l’esprit de l’EM, les différents outils et processus de l’entretien motivationnel.

|

À vous d’essayer |

|

C. Comment répondriez-vous à ces patients qui manifestent leur désir de non-changement ? |

|

C1 – « Je crois que vous ne vous mettez pas à ma place. J’aimerais voir ce que vous feriez si vous étiez obligé, comme moi, de faire attention à tout ce que je mange chaque fois que je suis invité à dîner chez des amis. C’est facile pour vous de donner des conseils. » |

|

C2 – « Vous faites votre travail, c’est bien. Moi je me débats avec mes problèmes tous les jours et je n’ai pas beaucoup de reconnaissance pour ça. Alors un kilo de plus ou de moins. » |

|

(vous trouverez des suggestions de réponse en fin d’article) |

Apprendre l’entretien motivationnel

Se départir de la volonté de persuader frontalement les patients de changer est un processus qui nécessite un apprentissage (7). Des formations en présentiel ou en distanciel, des livres ou encore des pratiques entre pairs ou avec un superviseur permettent de s’initier à cette approche (7, 12). Les soignants en tireront beaucoup de satisfaction parce qu’ils se sentiront plus en phase avec leurs patients et que, d’autre part, ils baisseront leur niveau de frustration né de l’inertie de certains patients.

Conclusion

Nous souhaitons souvent les changements de comportement de nos patients parce que nous sommes des soignants et que nous voulons fondamentalement le bien pour eux. Parfois malgré eux. Notre style est un facteur déterminant de changement et c’est dans cette responsabilité partagée que nous guiderons nos patients vers les changements qu’ils souhaitent. La pratique de l’EM apporte du plaisir et de la satisfaction lors des entretiens lorsque l’on assiste “en direct” à la réflexion du patient et à l’élaboration autour de ses difficultés. Notre patience dans l’apprentissage de cette pratique nous conduira aussi à respecter le rythme du patient, antienne connue, mais si difficile à maîtriser. Mark Twain aura le mot de la fin : « Une habitude reste une habitude. Pour la perdre, il ne suffit pas de la jeter par la fenêtre, il faut lui faire descendre les escaliers marche après marche. »

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.

Bibliographie

1. Miller WR, Rollnick S. L’entretien motivationnel. Aider la personne à changer. 2e édition. InterÉditions, 2013. 456 p.

2. Richard C, Lussier MT. La communication professionnelle en santé. Montréal : ERPI, 2016. 840 p.

3. Miller WR. Motivational interviewing with problem drinkers. Behav Cogn Psychother 1983 ; 11 : 147-72.

4. Miller WR. The evolution of motivational interviewing. Behav Cogn Psychother 2023 ; 12 : 1-17.

5. Ekong G, Kavookjian J. Motivational interviewing and outcomes in adults with type 2 diabetes: A systematic review. Patient Educ Couns 2016 ; 99 : 944-52.

6. Michalopoulou M, Ferrey AE, Harmer G et al. Effectiveness of motivational interviewing in managing overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2022 ; 175 : 838-50.

7. Gache P, Cavalli Euvrard G. Guide pratique de l’entretien motivationnel. InterÉditions, 2022. 368 p.

8. Miller Wr, Rollnick S. Motivational interviewing. 4th edition. Helping people change and grow. Guilford, 2023. 338 p.

9. Amrhein PC, Miller WR, Yahne CE et al. Client commitment language during motivational interviewing predicts drug use outcomes. J Consult Clin Psychol 2003 ; 71 : 862-78.

10. Magill M, Apodaca TR, Borsari B et al. A meta-analysis of motivational interviewing process: Technical, relational, and conditional process models of change. J Consult Clin Psychol 2018 ; 86 : 140-57.

11. Moyers TB, Miller WR, Hendrickson SML. How does motivational interviewing work? Therapist interpersonal skill predicts client involvement within motivational interviewing sessions. J Consult Clin Psychol 2005 ; 73 : 590-8.

12. Cavalli Euvrard G, Poteaux N. Le débriefing comme clé de l’accompagnement réflexif en formation et en pratique de l’éducation thérapeutique du patient. Ped Med 2023 ; 24 : 151-65.