L’obésité, longtemps considérée comme un simple facteur de risque, doit aujourd’hui être reconnue comme une maladie chronique à part entière. Une commission internationale d’experts propose, au-delà de l’indice de masse corporelle (IMC), une nouvelle définition de l’obésité, fondée sur les signes cliniques et distinguant l’obésité clinique de l’obésité préclinique, afin de mieux orienter les décisions thérapeutiques et les politiques de santé publique et de réduire la stigmatisation dont les personnes atteintes font l’objet.

Résumé

Une commission dédiée du Lancet vient de publier une nouvelle définition de l’obésité tenant compte des signes, symptômes et limitations induites par l’excès de masse adipeuse caractéristique de l’obésité en remplacement de celle limitée à l’indice de masse corporelle (IMC). Une liste de critères diagnostiques permet une distinction entre l’obésité préclinique sans dysfonction d’organes et l’obésité clinique avec atteinte, base de stratégies thérapeutiques personnalisées. Cela donne un cadre pour réclamer aux autorités de santé un accès équitable à la prise en charge de cette maladie chronique ainsi que le développement d’action de prévention. Il s’agit également de permettre de réduire la stigmatisation dont les personnes avec obésité sont victimes.

Abstract

New definition of obesity: what are the implications for clinical practice?

A dedicated Lancet commission has recently published a new definition of obesity taking into account the signs, symptoms, and limitations induced by excess body fat characteristic of obesity, to replace the one limited to Body Mass Index (BMI). A list of diagnostic criteria allows a distinction between preclinical obesity without organ dysfunction and clinical obesity with damage, the basis for personalized therapeutic strategies. This provides a framework to demand equitable access to the treatment of this chronic disease from health authorities, as well as the development of preventive measures. It should also help reduce the stigma faced by people with obesity.

Introduction

Alors que les données se multiplient montrant l’existence d’une épidémie mondiale d’obésité avec des chiffres estimés à 2 milliards d’adultes atteints dans le monde et des projections encore plus catastrophiques pour l’avenir (1), celle-ci n’est souvent pas considérée comme une maladie à part entière, mais comme un simple facteur de risque d’autres maladies. Cette situation paradoxale est responsable d’un défaut majeur de prise en charge et bien souvent d’une stigmatisation des personnes qui en sont atteintes.

C’est à partir de ce constat qu’une commission du Lancet a été mise en place pour donner à l’obésité une définition qui permette, à partir de critères diagnostiques précis, sa reconnaissance en tant que maladie comme c’est le cas pour d’autres spécialités médicales.

Cette définition nouvelle permet le diagnostic, les orientations thérapeutiques et les stratégies de santé publique.

Méthodologie

La commission a rassemblé 58 experts de disciplines médicales et d’origines géographiques variées, ainsi que des personnes vivant avec l’obésité pour garantir la prise en compte du point de vue des patients. Pendant 2 ans et demi, la commission s’est réunie mensuellement pour arriver à un consensus selon la méthode Delphi. Il y a eu une longue phase de préparation “pré-Delphi” dans le but de se documenter sur les méthodes employées pour définir, en médecine, les maladies à partir d’exemples dans d’autres domaines médicaux et faire des revues de la littérature sur les mécanismes et les symptômes de l’obésité chez l’adulte et chez l’enfant.

Définition d’une maladie

Les maladies sont généralement décrites à partir de signes cliniques traduisant des atteintes d’organes en relation avec la maladie avec, dans le meilleur des cas, la connaissance des mécanismes expliquant ces atteintes et les signes cliniques. Par ailleurs, bien que l’évolution des maladies soit un continuum, une phase préclinique, dans laquelle les atteintes d’organes ne sont pas patentes, et une phase clinique peuvent être distinguées.

Pour répondre à la définition médicale de maladie, il était donc difficile de se contenter de la définition traditionnelle à partir de l’indice de masse corporelle (IMC), qui peut surestimer l’obésité (en cas de masse musculaire importante) ou la sous-estimer et qui, surtout, ne prend pas en compte les conséquences sur la santé.

La réflexion sur la définition des maladies, appliquée à l’obésité, a conduit à élaborer 82 items portant sur la définition et les critères diagnostiques et qui ont été soumis aux experts. Les réponses aux 1er et 2e tours du Delphi ont conduit à des modifications de formulation pour aboutir au 3e tour à un consensus total ou quasi total (2).

Résultats

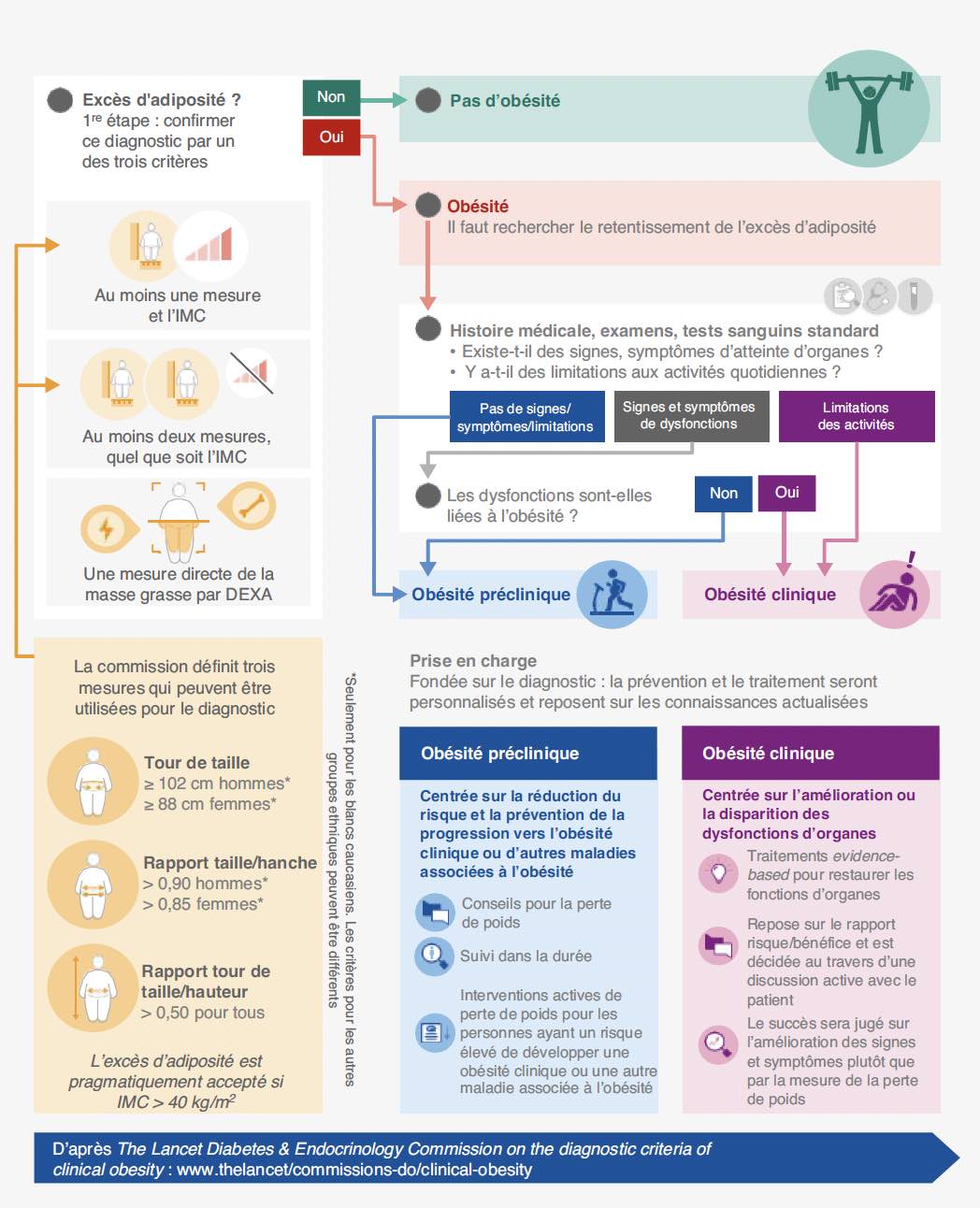

Diagnostic d’obésité (Fig. 1)

L’obésité est une maladie chronique caractérisée par un excès d’adiposité, avec ou sans anomalie dans la distribution ou la fonction du tissu adipeux, dont les causes sont multifactorielles et encore incomplètement comprises.

Figure 1 – Stratégie diagnostique et prise en charge de l’obésité.

La figure schématise les étapes qui mènent au diagnostic d’obésité, à sa segmentation en obésité préclinique et obésité clinique et à la conduite à tenir pour ces deux entités.

Si l’idéal est donc de pouvoir mettre en évidence l’excès de masse graisseuse par une mesure directe (DEXA, voire balance à impédance), celle-ci n’est pas toujours possible. Il est donc proposé, à partir des mesures anthropométriques de l’IMC, du tour de taille (TT), du rapport taille sur hanche (TT/TH) ou du rapport tour de taille/hauteur de taille (TT/T), que soit posé le diagnostic d’obésité si le patient a :

• un IMC entre 25 et 40 kg/m2 et une des trois mesures :

- TT > 102 cm pour les hommes ou 88 cm pour les femmes,

- TT/TH > 0,9 pour les hommes ou 0,85 pour les femmes,

- TT/T > 0,5 ;

• deux des trois mesures pathologiques, quel que soit l’IMC ;

• un IMC > 40 kg/m2.

L’IMC reste toutefois utile pour apprécier le risque pour la santé au niveau de la population, dans le cadre d’études épidémiologiques ou à des fins de dépistage.

Distinction entre obésité préclinique et obésité clinique (Fig. 1)

L’obésité préclinique

L’obésité préclinique se caractérise par un état d’adiposité excessive avec préservation de la fonction des autres tissus et organes et un risque variable – mais généralement accru – de développer une obésité clinique, ainsi que plusieurs autres maladies non transmissibles (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains types de cancer et de maladies psychiatriques et neurodégénératives).

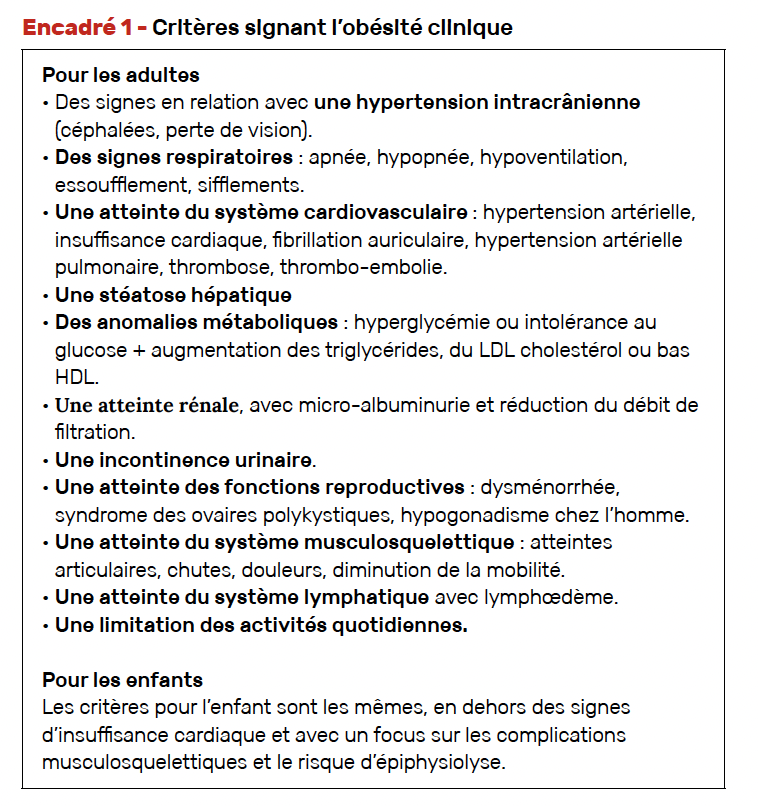

L’obésité clinique

L’obésité clinique correspond à une maladie chronique et systémique, caractérisée par des altérations de la fonction des tissus, des organes et/ou de l’individu dans son ensemble, liées à une adiposité excessive et/ou anormale.

En pratique

En pratique clinique, devant un patient, il est d’abord nécessaire de confirmer le diagnostic d’obésité par les mesures anthropométriques puis de rechercher les signes et symptômes de dysfonctionnement caractérisant l’obésité clinique. Cela sous-entend la nécessité d’un interrogatoire, d’un examen clinique complet et de quelques examens biologiques à la recherche de ces signes et symptômes de dysfonction d’organes.

La présence d’un des critères listés pour l’obésité de l’adulte ou pour l’obésité de l’enfant signe l’obésité clinique (Encadré 1).

Distinction entre comorbidités, maladies reliées à l’obésité et complications de l’obésité

Ces trois termes sont souvent utilisés indifféremment en ce qui concerne l’obésité. La commission a souhaité les clarifier pour être cohérente avec les approches existantes dans d’autres pathologies.

• Les comorbidités sont les maladies qui coexistent avec l’obésité et qui vont compliquer la situation du patient, mais qui ne sont pas causées par l’obésité.

• Les maladies reliées à l’obésité sont des pathologies associées à l’obésité et qui ont une relation physiopathologique de cause à effet avec elle (par exemple, le diabète de type 2, certains cancers…).

• Les complications de l’obésité sont les aggravations des atteintes d’organes de l’obésité clinique (par exemple, décompensation cardiaque…).

Conséquences de la définition sur la prise en charge

Les stratégies de traitement doivent être personnalisées en distinguant l’obésité préclinique de l’obésité clinique. Les interventions pourront être adaptées en fonction du stade de la maladie, allant de mesures préventives à des traitements plus intensifs.

Prise en charge de l’obésité préclinique

Les personnes atteintes d’obésité préclinique doivent bénéficier d’une prise en charge fondée sur des données probantes, comprenant :

• des conseils de santé,

• un suivi régulier

• et, le cas échéant, un traitement approprié pour réduire le risque de développer une obésité clinique ou d’autres maladies liées à l’obésité.

En fonction du risque individuel, des éventuelles comorbidités associées, des interventions actives de perte de poids (changements de mode de vie, médicaments, voire chirurgie dans certains cas) peuvent être envisagées.

Prise en charge de l’obésité clinique

Les personnes atteintes d’obésité clinique doivent recevoir un traitement validé dans le but d’améliorer – voire de guérir – les manifestations cliniques, signes, symptômes, limitation d’activité et de prévenir la progression vers les complications par une altération irréversible des organes. Ces patients doivent bénéficier d’un accès rapide à des traitements fondés sur des preuves. Le choix du traitement se fera toujours après une évaluation du rapport risque/bénéfice et une discussion approfondie avec le patient. Le succès de l’intervention sera jugé davanatage sur l’amélioration, voire sur la disparition, de la symptomatologie que sur l’importance de la perte de poids.

Cohérence avec les recommandations de la Haute Autorité de santé

Nous avons, en France, des recommandations récentes sur la prise en charge de l’obésité, que ce soit celles de l’adulte (3) ou celles de l’enfant (4), que la prise en charge soit chirurgicale ou médicale. Celles-ci ont été fondées sur une stratification de l’obésité qui prend en compte non seulement l’IMC, mais six autres critères, incluant :

• le retentissement médical,

• le retentissement fonctionnel et sur la qualité de vie,

• les aspects psychologiques,

• le comportement alimentaire,

• la trajectoire pondérale

• et l’étiologie de l’obésité, quand elle est connue.

Ces critères conduisent à une classification en cinq stades de sévérité 1A, 1B, 2, 3A, 3B. Si l’on compare cette classification aux critères de la nouvelle définition, seul le niveau 1A serait défini comme obésité préclinique, les autres stades entrant dans la définition de l’obésité clinique.

Les recommandations françaises sont donc en phase avec la nouvelle définition de l’obésité, on peut même considérer qu’elles l’avaient anticipée.

Recommandations pour les politiques de santé

Les décideurs politiques et les autorités sanitaires doivent garantir un accès adéquat et équitable aux traitements pour les personnes atteintes d’obésité clinique, comme pour toutes les personnes souffrant d’une maladie chronique et potentiellement mortelle. Les personnes atteintes d’obésité préclinique doivent bénéficier d’un accès adéquat et équitable à une évaluation diagnostique, à un suivi régulier et à des soins adaptés également dans un but préventif d’aggravation de leur situation.

Les stratégies de santé publique visant à réduire l’incidence et la prévalence de l’obésité au niveau de la population doivent être fondées sur des preuves scientifiques actualisées, plutôt que sur des hypothèses non prouvées qui associent le développement de l’obésité à la responsabilité individuelle. Cela nécessite une politique de prévention dans la durée visant à réduire les causes environnementales (alimentation, sédentarité, précarité…) du développement de cette maladie. Les préjugés liés au poids et la stigmatisation constituent des obstacles majeurs aux efforts visant à prévenir et à traiter efficacement l’obésité. Les professionnels de santé et les décideurs politiques doivent recevoir une formation appropriée.

Une compréhension plus nuancée de l’obésité aidera à développer des stratégies de prévention et de traitement plus efficaces, tout en réduisant la stigmatisation associée à cette condition.

L’auteur déclare avoir des expertises scientifiques pour Novo Nordisk, Pfizer et Eli Lilly.

Bibliographie

1. GBD 2021 Adult BMI Collaborator. Global, regional, and national prevalence of adult overweight and obesity, 1990-2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 2025 ; 405 : 813-38.

2. Rubino F, Cummings DE, Eckel RH et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol 2025 ; 13 : 221-62.

3. HAS. Obésité de l’adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux. Partie 1 : prise en charge médicale. Partie 2 : prise en charge pré et post-chirurgie bariatrique. Recommandations de bonne pratique. Février 2024. Disponible sur : www.has-sante.fr/jcms/p_3346001/fr/obesite-de-l-adulte-prise-en-charge-de-2e-et-3e-niveaux.

4. HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l’enfant et l’adolescent(e). Février 2023. Disponible sur : www.has-sante.fr/jcms/p_3321295/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-chez-l-enfant-et-l-adolescent-e.