Les enquêtes Obépi-Roche ont permis de donner des estimations de la prévalence de l’obésité et du surpoids en France et de suivre les tendances évolutives entre 1997 et 2012. Leur arrêt a laissé un vide dans la surveillance de ces pathologies. La Ligue contre l’obésité a décidé de les reprendre et a lancé une nouvelle étude en 2020, sur un modèle le plus proche possible de l’ancien afin de pouvoir placer ses résultats dans la continuité des enquêtes antérieures.

Résumé

Obépi-Roche est le nom donné à une série d’enquêtes avec échantillonnage par quotas, réalisées tous les 3 ans de 1997 à 2012 pour produire des estimations de la prévalence du surpoids et de l’obésité en France. Une nouvelle édition a été lancée par la Ligue contre l’obésité en 2020, et réalisée par l’institut de sondage Odoxa sur un échantillon de 9 598 personnes résidant en France métropolitaine, âgées de 18 ans ou plus, constitué par la méthode des quotas. Elle a montré que la prévalence de l’excès de poids (incluant l’obésité) était de 47,3 % et que 17,0 % des sujets étaient obèses. Ces chiffres ne sont pas très différents des dernières estimations de l’étude Obépi-Roche de 2012, mais si l’on considère les tendances depuis 1997, on voit que le surpoids fluctue autour de 30 % alors que la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter à un rythme rapide. L’augmentation est encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide. Ces tendances préoccupantes soulignent l’importance de renforcer les mesures de prévention pour limiter les retentissements multiples de l’obésité, tant sur la santé individuelle que sur le bien-être psychologique et social.

Abstract

Obepi-Roche 2020: What’s new about the epidemiology of obesity in France?

The Obepi-Roche studies were a series of quota-based surveys, conducted every three years from 1997 to 2012 to produce estimates of overweight and obesity prevalence in France. A new edition was initiated by the Ligue Contre l’Obésité in 2020, carried out by the Odoxa polling institute on a quota-based sample of 9598 metropolitan French subjects aged 18 years or over. It showed that the prevalence of overweight including obesity was 47.3% and 17.0% of subjects were obese. These figures were not very different from the last estimates of the 2012 Obepi-Roche study, yet when considering trends since 1997, it appeared that overweight fluctuated around 30% while obesity prevalence increased steadily at a rapid pace. Increase was even steeper in the youngest age-groups and for morbid obesity. These worrying trends underline the importance of strengthening preventive measures to limit the manifold repercussions of obesity, both on individual health and on psychological and social well-being.

Introduction

Jusqu’à la fin des années 1990, alors que les prévalences de l’obésité et du surpoids commençaient à augmenter de manière alarmante dans les pays industrialisés, la France restait en retard pour la production d’indicateurs fiables permettant de suivre leur évolution (1). C’est avec les enquêtes Obépi-Roche, réalisées tous les 3 ans de 1997 à 2012, que la surveillance en population de ces pathologies a véritablement commencé. Aujourd’hui, d’autres études sont disponibles (Constances, Esteban), mais les échantillonnages et les procédures méthodologiques étant très différents, leurs résultats ne sont pas directement comparables. La Ligue contre l’obésité a ainsi décidé de relancer cette série d’enquêtes, afin de pouvoir mieux apprécier l’évolution de la prévalence de l’excès de poids depuis la dernière enquête Obépi-Roche, en 2012.

Les enquêtes Obépi-Roche, 1997-2012

C’est à l’initiative et avec le soutien financier du laboratoire Roche qu’a débuté en 1997 l’« Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité » connue sous le nom d’Obépi-Roche (2). Sa conception a été confiée à son comité scientifique indépendant formé des Drs Eveline Eschwège et Marie-Aline Charles, de l’unité d’épidémiologie cardiovasculaire et métabolique de l’Inserm (U258), et du Pr Arnaud Basdevant, du service de nutrition de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le recueil des données était réalisé par la Sofres auprès d’un échantillon de 20 000 ménages français issu de son panel “santé”, Kantar Health.

Méthodologie

L’échantillon de ménages enquêtés était constitué par la méthode des quotas, bien connue dans le cadre des sondages d’opinion : il s’agit d’obtenir un échantillon représentatif en le “construisant” de telle façon que sa structure soit similaire à celle de la population de base sur une série de caractéristiques essentielles (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, lieu de résidence, etc.).

Une fois l’échantillon constitué, un questionnaire était envoyé par voie postale à tous les ménages retenus, accompagné d’instructions détaillées pour l’automesure du poids, de la taille et du tour de taille. Il devait être rempli par toutes les personnes de plus de 15 ans vivant dans le foyer. Les taux de retours oscillaient entre 62 et 77 %, selon les années, correspondant à environ 25 000 répondants aux données complètes pour le poids et la taille.

Résultats marquants

La simplicité et la reproductibilité de cette méthodologie ont permis de répéter l’enquête tous les 3 ans de 1997 à 2012 et ainsi de suivre au long cours l’obésité et le surpoids en France, ce qui n’avait jamais pu être fait jusqu’alors.

• En 1997, un peu moins de 40 % des Français de 18 ans et plus étaient en excès de poids (29,8 % en surpoids et 8,5 % obèses) (3).

• En 2012, l’excès de poids frôlait les 50 %, avec 32,3 % des adultes en surpoids et 15 % d’obèses (2).

Mais c’est surtout la tendance évolutive qui était remarquable : l’augmentation de prévalence était sensible pour l’obésité, avec un fort accroissement de la première à la troisième enquête (+18,8 % entre 1997-2000, +17,8 % entre 2000-2003) qui ralentissait dans les enquêtes ultérieures (+10,1 % entre 2003-2006 et +10,7 % entre 2006-2009), pour atteindre une augmentation non significative de +3,4 % entre 2009-2012 (2). Cet aplatissement de la courbe aurait demandé à être confirmé (4), mais le laboratoire Roche retira son soutien financier et la série d’enquêtes fut interrompue.

L’enquête Obépi-Roche 2020

La reprise du flambeau de l’enquête, qui a pu garder le nom d’Obépi-Roche, revient à la Ligue contre l’obésité, association créée en 2014 avec un objectif de soutien aux personnes obèses et de plaidoirie en faveur de politiques de prévention et de prise en charge de la maladie. Dans le but de comparer ses résultats à ceux des enquêtes antérieures de la façon la plus fiable possible, le conseil scientifique a opté pour une méthodologie proche : enquête par sondage sur un échantillon constitué par la méthode des quotas (confiée à Odoxa), questionnaires dans la continuité, mêmes instructions pour les automesures anthropométriques. Mais, bien entendu, à l’ère d’Internet, où les volontaires des panels sont inscrits individuellement en ligne, les invitations envoyées par courriel et les questionnaires remplis et suivis sur le site de l’institut de sondage, il est impossible d’éviter des différences qui sont difficiles à apprécier.

Méthodologie

Odoxa a réalisé l’enquête Obépi 2020 sur un échantillon de 9 598 personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, sélectionnées en respectant les distributions nationales d’âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle et de niveau d’éducation, après une double stratification sur la région et la catégorie d’agglomération. Elles ont été interrogées via un questionnaire par Internet du 24 septembre au 5 octobre 2020.

Résultats

Prévalences du surpoids et de l’obésité

En 2020, les personnes en excès de poids représentent presque 50 % de la population française (47,3 %), avec une prévalence d’obésité de 17,0 %. L’obésité massive (IMC > 40 kg/m2) concerne 2 % des Français.

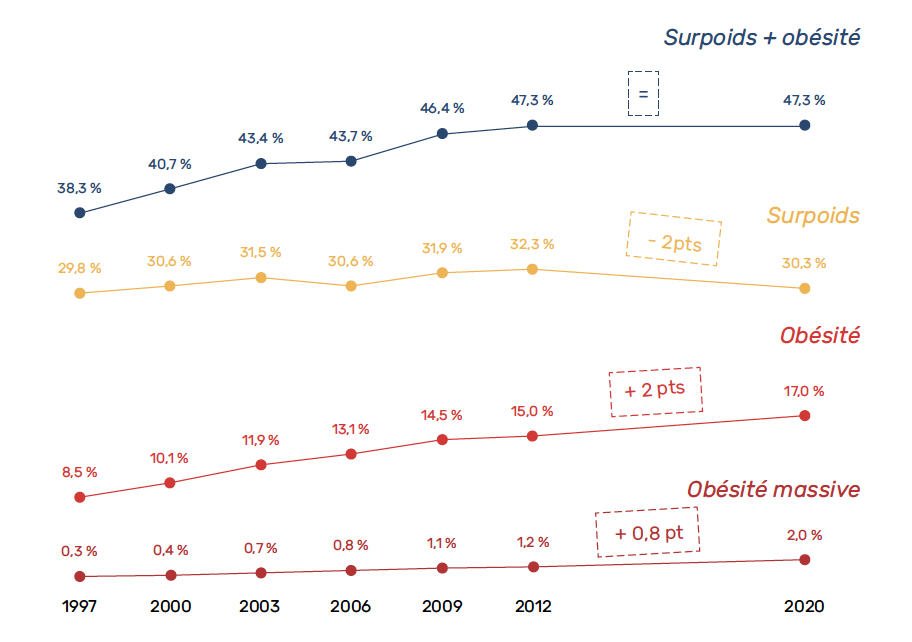

Il est intéressant de constater l’évolution en prolongeant les courbes des enquêtes Obépi-Roche (Fig. 1). En considérant surpoids et obésité ensemble, la prévalence est exactement la même qu’en 2012. Mais cette stabilité cache une différence sensible d’évolution entre surpoids et obésité : si le surpoids semble de fait, au fil des enquêtes, osciller autour d’une prévalence de 30 %, l’obésité, quant à elle, est en constante augmentation. Le ralentissement observé entre 2009 et 2012 ne se confirme pas, et sur la période totale (aux réserves des différences méthodologiques près), la prévalence de l’obésité a doublé, de 8,5 % en 1997 à 17 % en 2020. Quant à la prévalence de l’obésité massive, elle a été multipliée par plus de six sur la même période (de 0,3 à 2 %).

Figure 1 – Évolution des prévalences de surpoids et d’obésité entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi-Roche 2020.

Force donc est de constater qu’au contraire des espérances, tant des pouvoirs publics que des professionnels de santé, depuis la mise en œuvre du PNNS en 2000, l’obésité en France ne fait que s’accroître, année après année.

À noter que la maigreur (IMC < 18,5 kg/m2) a en 2020 une prévalence de 4,5 %, soit 1 point de pourcentage de plus qu’en 2012 (3,5 %), et une inversion de tendance par rapport à la décroissance faible, mais régulière, observée dans les enquêtes Obépi-Roche antérieures (2).

Évolution de la prévalence de l’obésité selon l’âge et le sexe

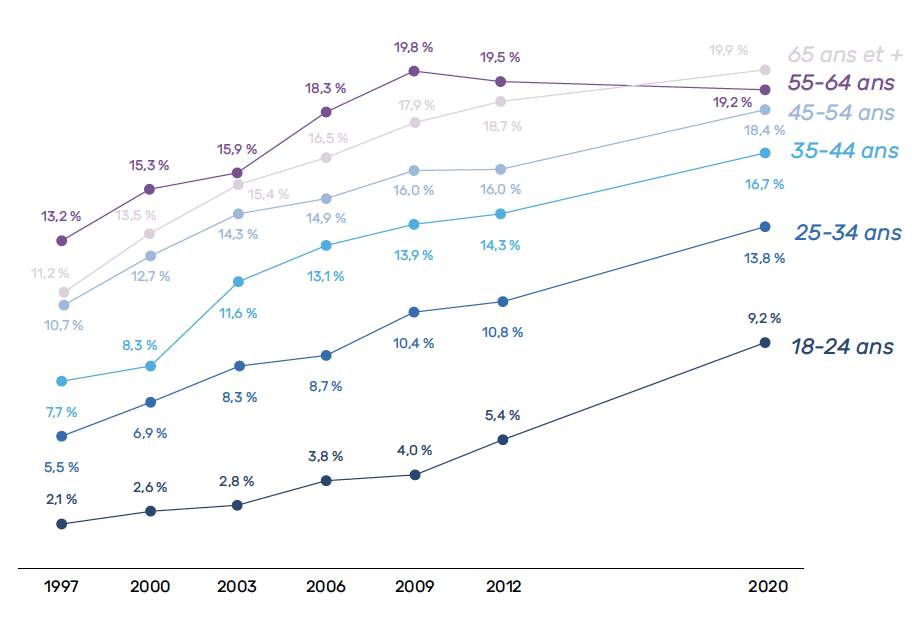

Comme attendu, les personnes plus âgées sont davantage en surpoids ou obèses que les plus jeunes. Obépi-Roche 2020 montre que l’excès de poids touche 57,3 % des 65 ans et plus, contre 23,2 % des 18-24 ans. Néanmoins, les tendances se révèlent plus inquiétantes, car c’est dans les tranches d’âge jeune que l’augmentation de prévalence de l’obésité au fil des ans est la plus forte : depuis 1997, l’obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de quatre, et chez les 25-34 ans, par un facteur proche de trois (Fig. 2). En contrepartie, l’augmentation chez les 55 ans et plus est faible, voire négative, depuis 2009. Cette tendance se retrouve aussi dans l’étude Constances, une large cohorte d’assurés sociaux examinés régulièrement dans les centres de santé participants : l’augmentation de prévalence de l’obésité observée entre 2013 et 2016 n’est significative que chez les jeunes adultes (5).

Figure 2 – Évolution des prévalences de l’obésité selon l’âge entre les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 et l’enquête Obépi-Roche 2020.

En 2020, les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (36,9 contre 23,9 %), mais c’est l’inverse pour l’obésité : on dénombre 17,4 % d’obèses chez les femmes contre 16,7 % chez les hommes. À noter que la maigreur est aussi bien plus prévalente chez les femmes : 6,7 contre 2,3 % chez les hommes.

Le fait que la prévalence de l’obésité soit plus élevée chez les femmes est observé depuis l’enquête Obépi-Roche de 2003. L’augmentation de prévalence de 1997 à 2012 a été beaucoup plus rapide pour le sexe féminin, notamment chez les 18-25 ans (2).

Répartition géographique de l’obésité

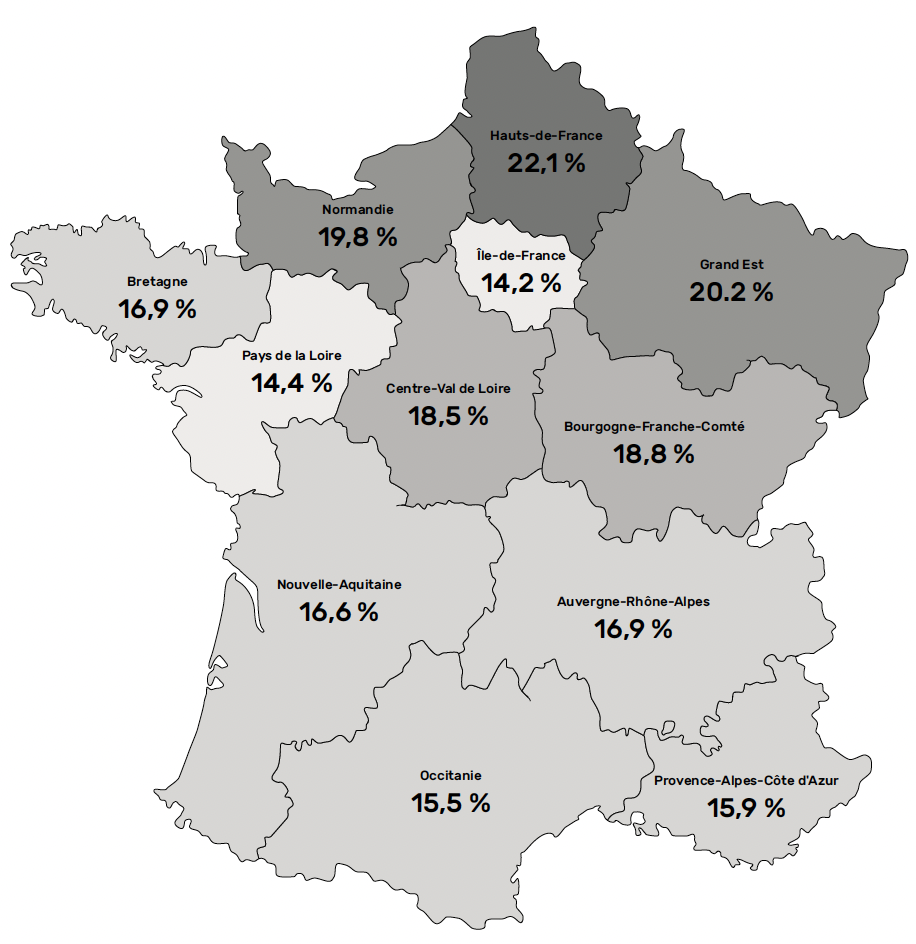

La prévalence de l’obésité en 2020 dépasse 20 % dans le nord et le nord-est de la France, et elle est la plus basse (moins de 14,5 %) en Île-de-France et dans les Pays de la Loire (Fig. 3). Si l’on ne tient pas compte de ces deux dernières régions et de la Bretagne, on observe une baisse des prévalences du nord au sud de la France.

Figure 3 – Répartition géographique des prévalences de l’obésité en 2020 dans les régions françaises.

Ce gradient nord-sud n’apparaissait pas aussi nettement dans l’enquête Obépi-Roche de 2012 (2), mais les régions n’étaient pas les mêmes à l’époque. En dehors de cette petite différence, toutes les enquêtes Obépi-Roche retrouvent des prévalences d’obésité plus élevées dans le nord et le nord-est de la France, et des prévalences généralement plus faibles en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Prévalences du surpoids et de l’obésité selon la catégorie professionnelle

D’une façon générale, le surpoids et l’obésité sont plus fréquents dans les catégories sociales défavorisées (6). L’enquête Obépi-Roche 2020 confirme cette observation, sur le critère de la qualification professionnelle, puisque la prévalence de l’excès de poids est de 51,1 % chez les ouvriers, 45,3 % chez les employés, 43 % chez les professions intermédiaires et 35 % chez les cadres. Il en va de même pour l’obésité : si les chiffres sont proches pour les ouvriers (18 %) et les employés (17,8 %), ils sont nettement plus faibles chez les cadres (9,9 %). Les professions intermédiaires ont une prévalence d’obésité de 14,4 %.

Les tendances sont à la hausse depuis 1997 dans toutes les catégories professionnelles.

Pathologies associées

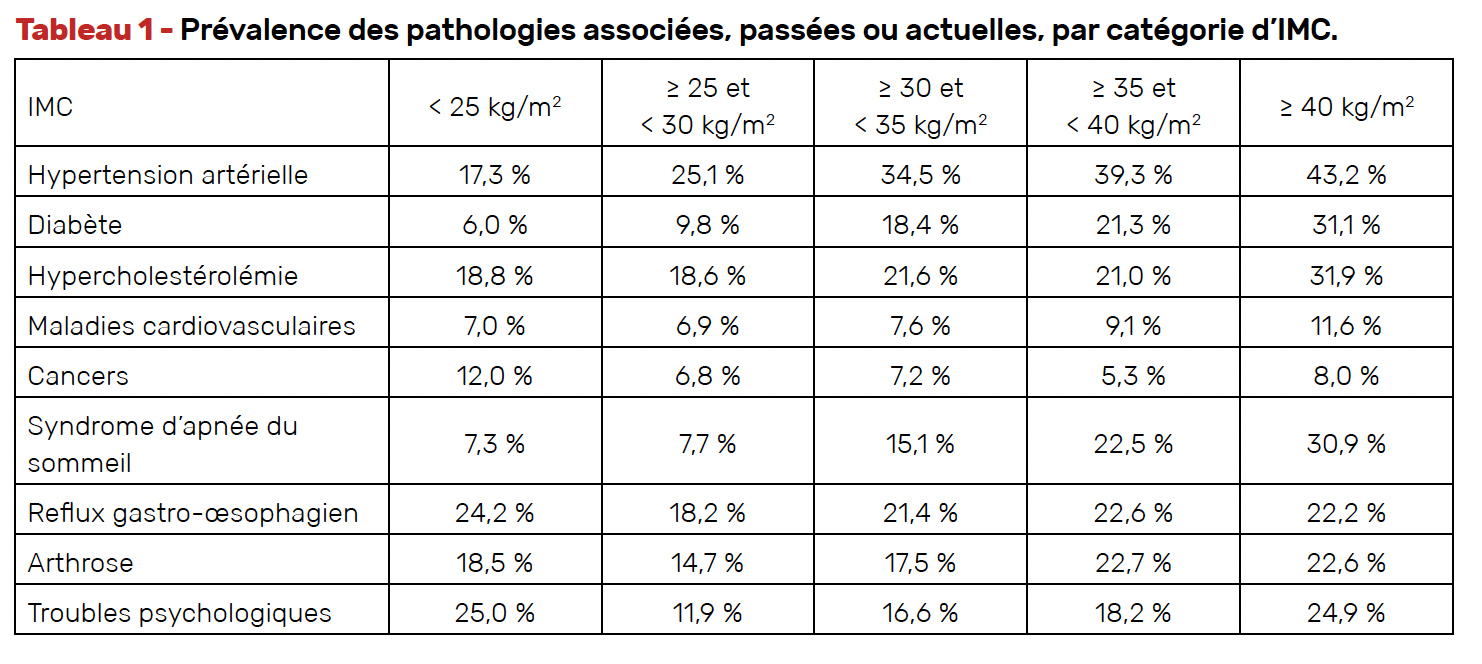

La prévalence de l’hypertension, du diabète et du syndrome d’apnée du sommeil augmente fortement et linéairement avec le surpoids et le degré d’obésité (Tab. 1). Pour l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, l’arthrose et les troubles psychologiques, les prévalences commencent à augmenter au stade de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2), et les pentes sont moins marquées ; par ailleurs, les prévalences sont proches, voire supérieures, chez les personnes ayant un IMC inférieur à 25 kg/m2 par rapport aux personnes en surpoids. La prévalence du reflux gastro-œsophagien montre une légère tendance à la hausse avec le degré croissant d’obésité, mais c’est chez les sujets de poids normal qu’elle est la plus haute. C’est aussi chez les sujets de poids normal que la prévalence des cancers passés ou actuels est la plus haute, sans qu’on mette en évidence de tendance dans les autres classes d’IMC ; rappelons que, comme il s’agit d’une enquête transversale, il est possible que cette observation soit due au fait que les cancers font généralement perdre du poids.

Conclusions

Les enquêtes Obépi-Roche 1997-2012 ont été unanimement considérées comme une initiative très attendue dans un contexte de croissance rapide de l’obésité dans le monde et d’absence d’indicateurs français fiables sur des échantillons représentatifs à l’échelle du pays. Même si d’autres études à grande échelle pouvant fournir ces indicateurs ont été mises en place en France depuis 2012, le lancement d’une nouvelle édition d’Obépi-Roche par la Ligue contre l’obésité permet de compléter, avec une méthodologie différente, leurs résultats.

L’enquête 2020, mise en relation avec les enquêtes antérieures, a montré que, bien que la prévalence de l’excès de poids (surpoids et obésité) semble plafonner, la prévalence de l’obésité augmente en fait à un rythme rapide, avec un doublement depuis 1997. De plus, la pente est plus prononcée dans les jeunes générations et pour les degrés d’obésité plus sévères.

Ces tendances préoccupantes soulignent l’importance de renforcer les mesures de prévention pour limiter les retentissements multiples de l’obésité, tant sur la santé individuelle que sur le bien-être psychologique et social. Pour cela, il ne faut pas oublier la nécessité de mettre en œuvre des politiques destinées à favoriser l’activité physique régulière et une offre alimentaire plus saine, abordable et accessible à tous, en particulier aux plus pauvres.

3 questions au Pr David Nocca

Fondateur et président de la Ligue contre l’obésité

La ligue a été déterminante pour cette étude, pouvez-vous nous raconter la genèse de cette reprise de l’étude Obépi-Roche ?

Nous trouvions vraiment dommage que cette étude se soit arrêtée et qu’aucun organisme ne l’ait reprise. Elle apportait réellement des enseignements importants. Donc, nous avons créé, il y a maintenant plusieurs années, un groupe de travail afin de trouver des fonds pour la relancer. Et l’étude a pu être réalisée.

De votre point de vue, quels sont les enseignements essentiels de cette étude côté association de patients ?

Plusieurs points sont importants. Je pense notamment au gradient géographique nord-sud ; même si l’analyse des données a dû être un peu modifiée du fait des nouvelles régions. Je pense également aux différences en fonction des catégories socio-économiques avec des ouvriers plus touchés que les professions libérales. Ce sont des éléments que nous connaissions déjà mais qui sont encore une fois confirmés. Par ailleurs, il me paraît important de ne pas se focaliser seulement sur l’obésité, mais il faut également aborder le surpoids, qui peut être la porte vers l’obésité. Aujourd’hui, 47,3 % de la population française est en surpoids… En ce sens, la prévention primaire, notamment en termes nutritionnel et activité physique, ne doit pas être négligée et doit débuter dès les IMC entre 25 et 30 kg/m2.

Comment cela va-t-il changer le rôle des patients dans la prise en charge de l’obésité ?

Dans le cadre de la Journée mondiale contre l’obésité, beaucoup de messages sont passés, en particulier sur la grossophobie et c’est très bien. C’est d’ailleurs l’une des missions de la Ligue contre l’obésité. Nous avons vu par exemple sur les grands médias des prises de parole de patients au sujet de la stigmatisation des personnes en surpoids ou obèses avec certains patients et/ou représentants d’associations de patients dirent qu’ils assumaient totalement leur obésité, parfois morbide. Je crois cependant qu’il faut faire attention à ne pas oublier que l’obésité est une maladie, qu’elle est associée à un surrisque de nombreuses autres pathologies comme le cancer du sein ou encore les maladies cardiovasculaires. Et que cette maladie peut faire perdre 10 ans de vie. Ce message-là doit passer également. C’est vraiment important.

Annick Fontbonne et David Nocca sont membres du conseil scientifique de la Ligue contre l’obésité, qui a commandité et financé l’enquête Obépi-Roche 2020 ; Jean-Philippe Ursulet en est le directeur général.

Bibliographie

1. Maillard G, Charles MA, Thibult N et al. Trends in the prevalence of obesity in the French adult population between 1980 and 1991. Int J Obes Relat Metab Disord 1999 ; 23 : 389-94.

2. Inserm, Kantar Health, Roche. Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité 2012. Disponible sur : presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2012/10/obepi_2012.pdf.

3. Charles MA, Basdevant A, Eschwège E. Prévalence de l’obésité de l’adulte en France –

La situation en 2000. Ann Endocrinol 2002 ; 63 :154-8.

4. Charles MA, Eschwège E, Basdevant A. Monitoring the obesity epidemic in France: the Obepi surveys 1997-2006. Obesity 2008 ; 16 : 2182-6.

5. Czernichow S, Renuy A, Rives-Lange C et al. Evolution of the prevalence of obesity in the adult population in France, 2013-2016: the Constances study. Sci Rep 2021 ; 11 : 14152.

6. Matta J, Carette C, Rives-Lange C, Czernichow S. Épidémiologie de l’obésité en France et dans le monde. Presse Med 2018 ; 47 : 434-8.