Résumé

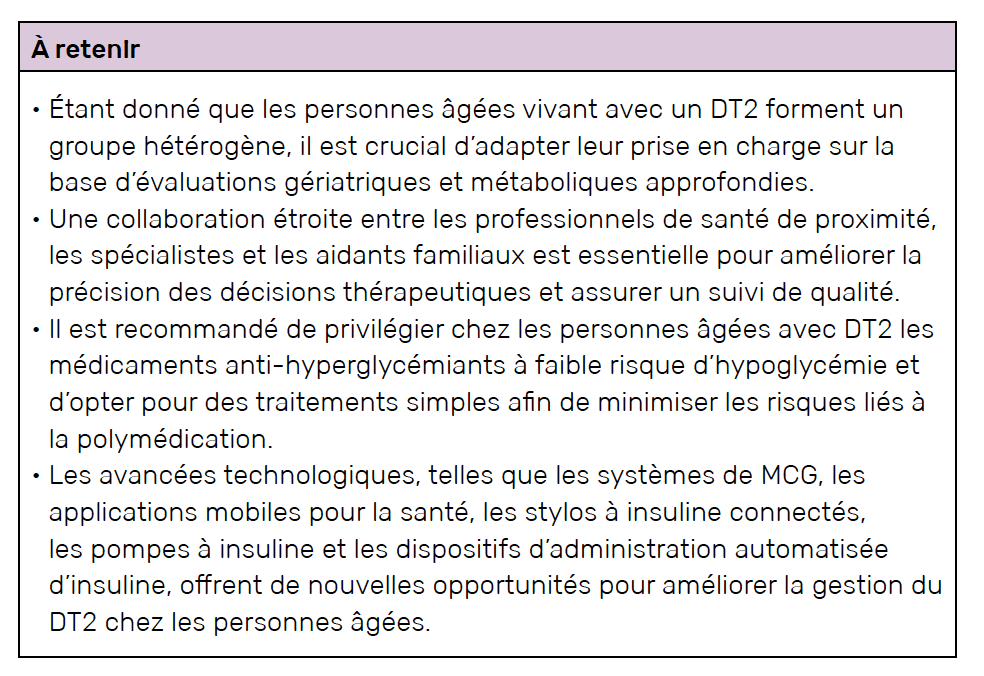

Les personnes âgées vivant avec un diabète de type 2 (DT2) forment un groupe hétérogène de patients, caractérisé par des capacités fonctionnelles et cognitives variables, des comorbidités différentes, des modes de vie disparates, et des espérances de vie distinctes. Dans cet article, nous discuterons d’abord la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées sous un angle multidisciplinaire, puis nous examinerons dans quelle mesure les avancées technologiques peuvent l’optimiser. Une collaboration entre divers professionnels de santé de proximité et spécialistes est essentielle pour accroître la précision des décisions thérapeutiques et la qualité du suivi. Cependant, l’adoption d’une approche multidisciplinaire nécessite un leadership fort et engagé, des canaux de communication clairs, et un engagement actif des patients dans leur propre prise en charge. Pour faciliter cette approche, l’utilisation des avancées technologiques, telles que la télémédecine, les systèmes de surveillance continue de la glycémie, les applications mobiles, les plateformes d’échange de données glycémiques, les stylos à insuline connectés, les pompes à insuline, et bientôt les dispositifs d’administration automatisée d’insuline, offre de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion du DT2 chez les personnes âgées. Cependant, ces technologies, tout comme les traitements anti-hyperglycémiants, doivent être adaptées en fonction de l’état de santé et des besoins individuels de chaque patient. Une politique de santé publique est indispensable afin de faciliter la transition vers des soins plus multidisciplinaires soutenus par la technologie dans cette population particulière des sujets âgés vivant avec un DT2.

Abstract

Management of older adults with type 2 diabetes: Contribution of a multidisciplinary approach and new technologies

Older adults with type 2 diabetes (T2D) constitute a heterogeneous group characterized by varying functional and cognitive abilities, diverse comorbidities, disparate lifestyles, and distinct life expectancies. In this article, we will first discuss the multidisciplinary approach to managing T2D in older adults, followed by an exploration of how technological advancements can optimize their care. Collaboration between primary healthcare providers and specialists is crucial to enhance the precision of therapeutic decisions and the quality of follow-up. However, adopting a multidisciplinary approach requires strong and committed leadership, clear communication channels, and active patient engagement in their own care. To facilitate this approach, leveraging technological advancements such as telemedicine, continuous glucose monitoring systems, mobile applications, glycemic data exchange platforms, connected insulin pens, insulin pumps, and soon automated insulin delivery devices, offers new opportunities to improve T2D management in older patient populations. Nevertheless, these technologies, like anti-hyperglycemic treatments, must be tailored to each patient’s health status and individual needs. Public health policy is essential to facilitate the transition to more multidisciplinary care supported by technology for this specific population of older adults with T2D.

Introduction

Épidémiologie

Le risque de développer un diabète de type 2 (DT2) s’accroît avec l’âge, principalement en raison de l’accentuation de la résistance à l’insuline et d’une diminution progressive de l’insulinosécrétion. Certains facteurs contribuent au développement de cette résistance à l’action de l’insuline, notamment :

• la dysfonction mitochondriale,

• l’augmentation du stress oxydatif et de l’inflammation,

• la sarcopénie,

• ainsi que des changements hormonaux (1, 2).

Par conséquent, le DT2 représente un enjeu de santé publique majeur dans la population vieillissante, à la fois au niveau mondial et en France. À l’échelle mondiale, la prévalence du diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans en 2021 a été estimée à 10,5 %, avec la prévalence la plus élevée (24,0 %) observée chez les personnes âgées de 75 à 79 ans (3). En France, on estime qu’un homme sur cinq âgé de 70 à 85 ans et une femme sur sept âgée de 75 à 85 ans sont atteints d’un diabète traité pharmacologiquement (4).

Les complications

Les personnes âgées vivant avec un DT2 sont confrontées au même spectre de complications microvasculaires (rétinopathie, néphropathie, neuropathie) et macrovasculaires (cardiovasculaires et cérébrovasculaires) que les patients plus jeunes (5). Le DT2 chez les personnes âgées entraîne également une morbidité et une mortalité accrues qui sont supérieures à celles de leurs homologues non diabétiques (6). Cependant, les personnes âgées vivant avec un DT2 constituent un groupe hétérogène de patients, caractérisé par des capacités fonctionnelles et cognitives variables, des comorbidités différentes, des modes de vie disparates, et des espérances de vie distinctes (5). Bien que l’hypoglycémie puisse être favorisée à tout âge par certains traitements, elle s’avère être plus fréquente chez les personnes âgées (7). En effet, les personnes âgées vivant avec un DT2 présentent souvent des facteurs de risque d’hypoglycémie, et particulièrement une maladie rénale chronique, des habitudes alimentaires irrégulières allant jusqu’à la malnutrition, une démence, une fragilité, et/ou une polymédication (8, 9).

En conséquence, une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire, impliquant divers professionnels de santé, est essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de cette population (9).

La stratégie thérapeutique

Les objectifs glycémiques, le choix des traitements anti-hyperglycémiants, et le suivi du diabète et de ses complications devront tenir compte :

• de la durée du diabète,

• des comorbidités présentes,

• de la fonction rénale,

• de l’état nutritionnel,

• de l’état fonctionnel et cognitif,

• ainsi que de l’espérance de vie du patient

• et de son environnement (10, 11).

Néanmoins, les personnes âgées étant souvent sous-représentées dans les études randomisées contrôlées, les données cliniques relatives à la gestion du DT2 dans cette population spécifique restent limitées, et ne permettent pas d’éclairer la prise de décision clinique et thérapeutique avec un niveau de preuve élevé (5, 9, 10).

Dans cet article, nous discuterons dans un premier temps les points clés de la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées sous un angle multidisciplinaire, puis examinerons dans quelle mesure les avancées technologiques peuvent l’optimiser.

L’approche actuelle de la prise en charge chez les personnes âgées vivant avec un diabète de type 2

Le profilage des patients

L’hétérogénéité de la population des personnes âgées vivant avec un DT2 et la variabilité des parcours individuels de soins imposent un profilage précis des patients pour une meilleure gestion personnalisée des soins (12). Une évaluation métabolique et gériatrique approfondie est ainsi recommandée (9, 11, 13, 14).

L’évaluation métabolique

L’évaluation métabolique chez les personnes âgées de 65 ans ou plus comprend plusieurs indicateurs tels que :

• l’hémoglobine glyquée (HbA1c),

• la glycémie à jeun ou préprandiale,

• la variabilité glycémique, qui peut être évaluée à l’aide d’un dispositif de mesure continue de la glycémie (MCG pour Continous Glucose Monitoring),

• la pression artérielle,

• le profil lipidique,

• la fonction rénale,

• le statut pondéral

• et l’évolution du poids (9, 11, 13).

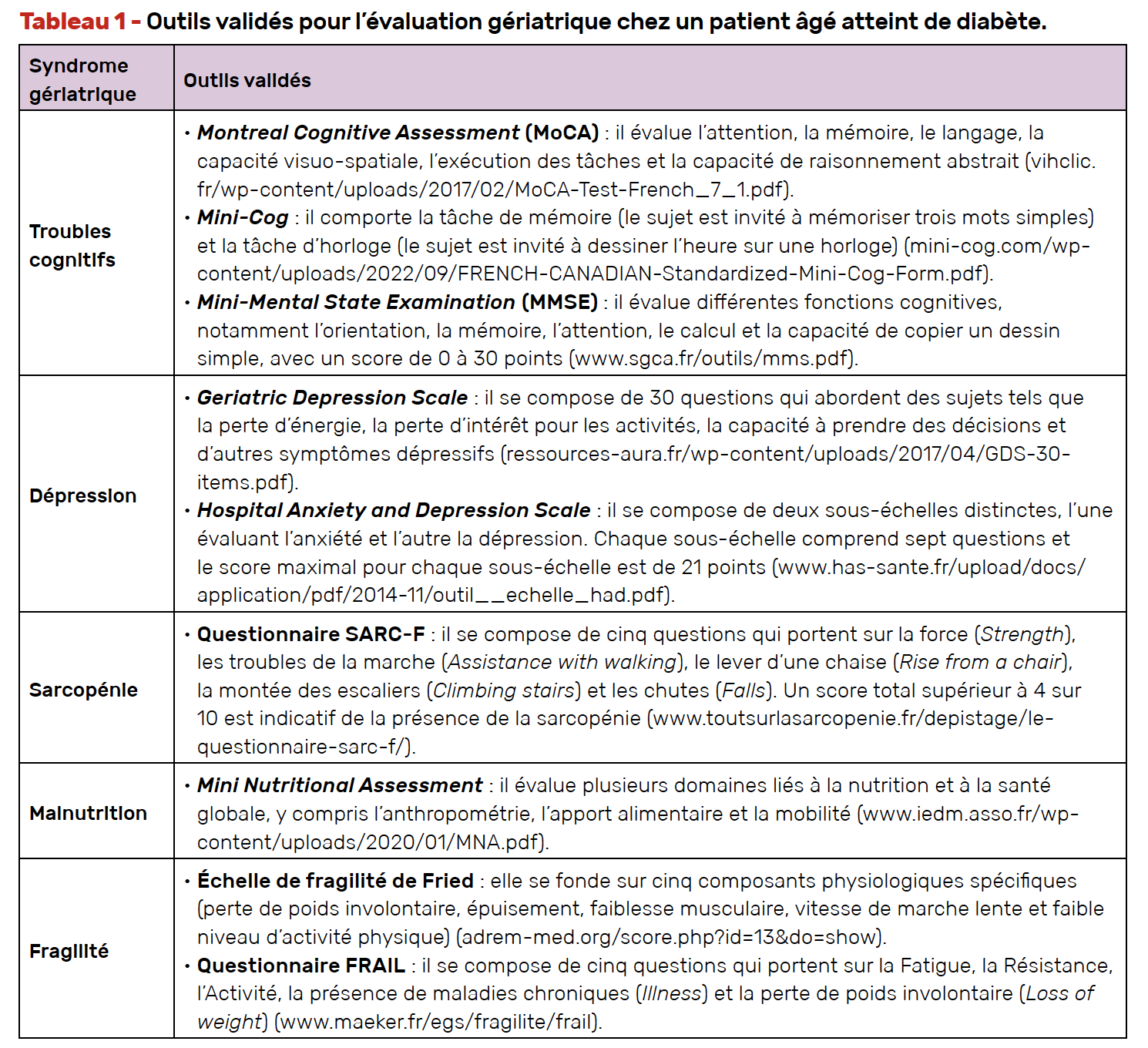

L’évaluation gériatrique

D’autre part, l’évaluation gériatrique doit favoriser le dépistage des syndromes gériatriques (tels que les troubles cognitifs chroniques, la dépression, la sarcopénie, la dénutrition protéino-énergétique ou encore les chutes répétées) chez les personnes âgées, puisque ces syndromes peuvent influencer l’autogestion du diabète et réduire la qualité de vie (9, 13, 14) (Tab. 1).

Les troubles cognitifs

Il est recommandé, au moment du diagnostic du DT2 et à des intervalles réguliers par la suite, de rechercher chez les patients âgés de 65 ans et plus d’éventuels troubles cognitifs en utilisant des outils simples et validés tels que le Montreal Cognitive Assessment (MoCA), le Mini-Cog et le Mini-Mental State Examination (MMSE) (9, 13, 14).

La fragilité

La détection de la fragilité est un autre élément clé dans l’élaboration du plan de soins des personnes âgées vivant avec un DT2. Elle peut être définie comme un état de vulnérabilité accrue, attribuable à un déclin des réserves et du fonctionnement associé avec l’âge, et se traduisant par une capacité diminuée de récupération du corps face au stress, aux maladies, et aux traumatismes (15). Cette fragilité, souvent réversible, peut bénéficier d’interventions ciblées sur le contrôle de la glycémie et de la pression artérielle, ainsi que sur l’amélioration de la nutrition et la promotion de l’activité physique (9, 13). La fragilité peut être évaluée à l’aide d’indicateurs cliniques tels que l’épuisement, la perte de poids involontaire, la faiblesse musculaire et la lenteur de la marche (9). Des instruments validés, à savoir l’échelle de fragilité de Fried et le questionnaire FRAIL, peuvent également évaluer plus précisément la fragilité (13).

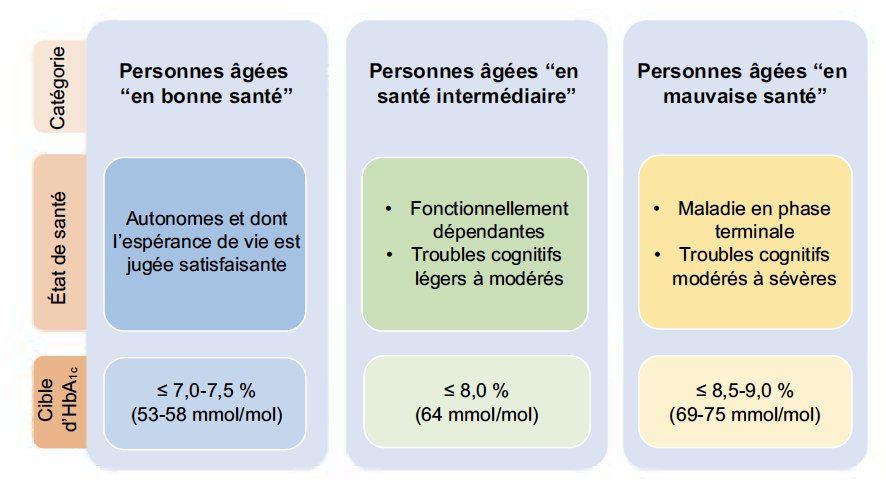

Classification et objectifs glycémiques

En s’appuyant sur l’évaluation gériatrique soigneuse qui englobe les syndromes gériatriques, le degré d’autonomie, la fonction rénale, les comorbidités et l’espérance de vie, la Société francophone du diabète (SFD) (11), l’Association américaine du diabète (ADA) (14), l’Endocrine Society (13) et la Société européenne de médecine gériatrique (EuGMS) (9) ont adopté une classification en trois niveaux pour déterminer les objectifs de contrôle glycémique chez les personnes âgées vivant avec un DT2 (Fig. 1).

Figure 2 – Algorithme de la prise en charge thérapeutique de la personne âgée vivant avec un diabète de type 2 (DT2).

Abréviations : AR GLP-1, agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide-1 ; iDPP4, inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 ; iSGLT2, inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2.

Personnes âgées “en bonne santé”

Les personnes âgées de 65 ans et plus considérées “en bonne santé”, étant autonomes avec un statut cognitif et fonctionnel intact et dont l’espérance de vie est jugée satisfaisante, peuvent bénéficier des mêmes cibles glycémiques que les sujets plus jeunes, soit un objectif d’HbA1c ≤ 7,0-7,5 % (53-58 mmol/mol).

Personnes âgées “en santé intermédiaire”

La cible d’HbA1c est moins stricte (≤ 8,0 % ou 64 mmol/mol) chez les personnes âgées considérées “en santé intermédiaire”, qui sont fonctionnellement dépendantes et/ou présentent plusieurs maladies chroniques concomitantes et/ou des troubles cognitifs légers à modérés (9, 11, 13, 14). Il est cependant recommandé de ne pas chercher à atteindre une valeur d’HbA1c < 7,0 % (53 mmol/mol) en cas de traitement par insuline ou insulinosécréteurs pour minimiser le risque hypoglycémique (11).

Personnes âgées “en mauvaise santé”

Enfin, chez les personnes âgées considérées “en mauvaise santé”, à cause d’une maladie en phase terminale telle qu’une insuffisance cardiaque/pulmonaire/rénale avancée ou un cancer métastatique, ou en raison de troubles cognitifs modérés à sévères, il convient d’éviter de se focaliser uniquement sur l’HbA1c.

Dans cette dernière catégorie, l’objectif du contrôle de la glycémie n’est plus de prévenir la survenue de complications, mais d’éviter l’hypoglycémie et l’hyperglycémie symptomatiques (9, 11, 13, 14).

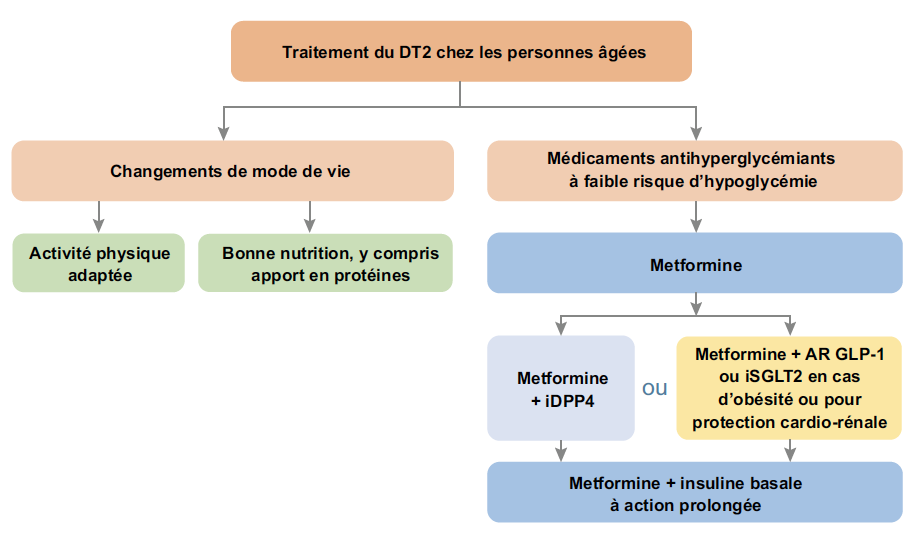

Les recommandations de prise en charge

Les différents référentiels de pratique clinique offrent des recommandations cohérentes concernant le traitement du DT2 chez les personnes âgées (Fig. 2) (9, 11, 13, 14).

Figure 2 – Algorithme de la prise en charge thérapeutique de la personne âgée vivant avec un diabète de type 2 (DT2).

Abréviations : AR GLP-1, agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide-1 ; iDPP4, inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 ; iSGLT2, inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2.

L’activité physique et l’alimentation

Une gestion optimale du DT2 implique la mise en place de programmes d’activités physiques adaptées, intégrant des composantes de prévention de la fragilité et des chutes, tels que les activités aérobiques (par exemple : marche, vélo, jardinage) et l’entraînement en résistance.

Cette approche sera complétée par une alimentation équilibrée enrichie de protéines, idéalement avec un apport de 1,0 à 1,5 g/kg de poids corporel par jour, à adapter en fonction du statut rénal. La synergie entre l’exercice physique et l’alimentation équilibrée, comprenant trois repas principaux et une collation, est essentielle pour maintenir la fonction musculaire, préserver la densité osseuse grâce à un apport adéquat en vitamines et en calcium, et prévenir la fragilité chez les individus âgés vivant avec un DT2 (9, 11, 13, 14, 16). Il est important de veiller à ce que les compléments alimentaires, pris en dehors des repas, aient une composition adaptée aux sujets diabétiques, en tenant compte de leur teneur en glucides et en veillant à ce qu’ils n’induisent pas de pics de glycémie indésirables.

Le traitement pharmacologique non insulinique

Quant au traitement pharmacologique non insulinique du DT2 chez le sujet âgé, il est recommandé de privilégier les médicaments anti-hyperglycémiants sans risque d’hypoglycémie et d’opter pour des associations médicamenteuses simples afin de minimiser les méfaits de la polymédication (13, 14). Ainsi, en raison du risque hypoglycémique associé à leur utilisation, les insulinosécréteurs (sulfonylurées ou glinides) doivent être évités chez les personnes âgées a fortiori lorsqu’elles sont fragiles (9, 11, 13 ,17).

La metformine

La metformine reste le traitement pharmacologique de première intention chez les personnes âgées, en adaptant la posologie en fonction de la tolérance digestive et du niveau de la fonction rénale et en respectant les contre-indications, notamment chez les patients avec un débit de filtration glomérulaire < 30 ml/min/1,73 m2 (9, 11, 13, 14).

Les iDPP4

Lorsque l’objectif d’HbA1c n’est pas atteint avec la metformine en monothérapie, il est judicieux de considérer en premier lieu l’ajout d’un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (iDPP4), en raison de son moindre risque d’hypoglycémie, de sa neutralité pondérale, et d’un profil de tolérance favorable, mais sans bénéfice cardiovasculaire (9, 11).

Les iSGLT2 et les AR GLP-1

Cependant, chez les patients âgés présentant une obésité (indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2) ou une maladie cardiovasculaire et/ou une maladie rénale, ou ceux à haut risque et très haut risque cardiovasculaire, la metformine en association avec un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) ou un agoniste des récepteurs du glucagon-like peptide-1 (AR GLP-1) est préconisée sous réserve de l’absence de contre-indications (9, 11). Ces deux classes de médicaments sont caractérisées par l’absence de risque d’hypoglycémie et par un effet cardioprotecteur et néphroprotecteur démontré. De plus, leur utilisation est associée à une perte de poids moyenne de 2 à 4 kg, plus marquée avec les AR GLP-1 (11, 13, 18-20).

Dans une étude de cohorte rétro-spective récente portant sur plus de 740 000 patients âgés de 65 ans et plus ayant initié un iSGLT2, un AR GLP-1, ou un iDPP4 entre 2013 et 2019, l’utilisation d’un iSGLT2 et d’un AR GLP-1, comparée à celle d’un iDPP4, était associée à une diminution du taux d’événements cardiovasculaires et de la mortalité, tout en présentant une sécurité comparable (20). Cette observation était indépendante du statut de fragilité des patients (non fragile, pré-fragile, ou fragile) (20).

Néanmoins, malgré ces données encourageantes, il est préférable de limiter l’utilisation des AR GLP-1 aux personnes âgées fragiles avec complications cardiovasculaires en raison de risques potentiels d’anorexie et de dénutrition (9).

Gestion des effets secondaires des iSGLT2

À noter que les iSGLT2 peuvent entraîner des effets secondaires potentiels, notamment des risques d’hypovolémie et d’hypotension artérielle, en particulier en début de traitement (11, 12). Il est donc essentiel d’adapter les traitements antihypertenseurs, surtout les diurétiques, chez certains patients pour prévenir ces complications, ce qui peut nécessiter une interruption temporaire du traitement lors d’épisodes médicaux intercurrents, tels qu’une infection sévère, une déshydratation importante, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, ou encore une intervention chirurgicale.

Gestion des effets secondaires des AR GLP-1

En ce qui concerne les AR GLP-1, des troubles digestifs tels que les nausées et les diarrhées sont fréquemment observés, nécessitant une surveillance attentive et une gestion adéquate des symptômes tout au long du traitement (11, 12).

Récemment, des études préliminaires ont suggéré que ces deux classes peuvent améliorer la fonction cognitive (21, 22), mais cette observation doit être confirmée par de larges études contrôlées.

Le traitement par insuline

Lorsque la bithérapie metformine + iDPP4/iSGLT2/AR GLP-1 ne permet pas d’atteindre un contrôle glycémique adéquat, l’instauration d’une insuline basale administrée initialement une fois par jour (insuline détémir, glargine ou dégludec) peut être envisagée chez les personnes âgées vivant avec un DT2 (9, 11, 13, 14). Le schéma insulinique ultérieur est déterminé en fonction de l’objectif glycémique recherché. Dans ce contexte, l’évaluation de la cognition, l’acuité visuelle, et la dextérité sont nécessaires avant de permettre aux personnes âgées de s’auto-administrer l’insuline (9). Pour minimiser le risque d’hypoglycémie, il est préconisé de titrer l’insuline basale progressivement (en dehors de toute situation aiguë), en ajustant la dose sur une base hebdomadaire jusqu’à l’atteinte de la cible glycémique à jeun souhaitée (12).

Les analogues de l’insuline d’action basale administrés une fois par semaine (par exemple, l’insuline icodec) pourraient constituer une nouvelle avancée thérapeutique permettant d’alléger la charge d’auto-gestion chez les patients âgés (12). L’efficacité et la sécurité de ces analogues hebdomadaires doivent encore être établies dans la population âgée diabétique, en particulier en ce qui concerne le risque d’hypoglycémie.

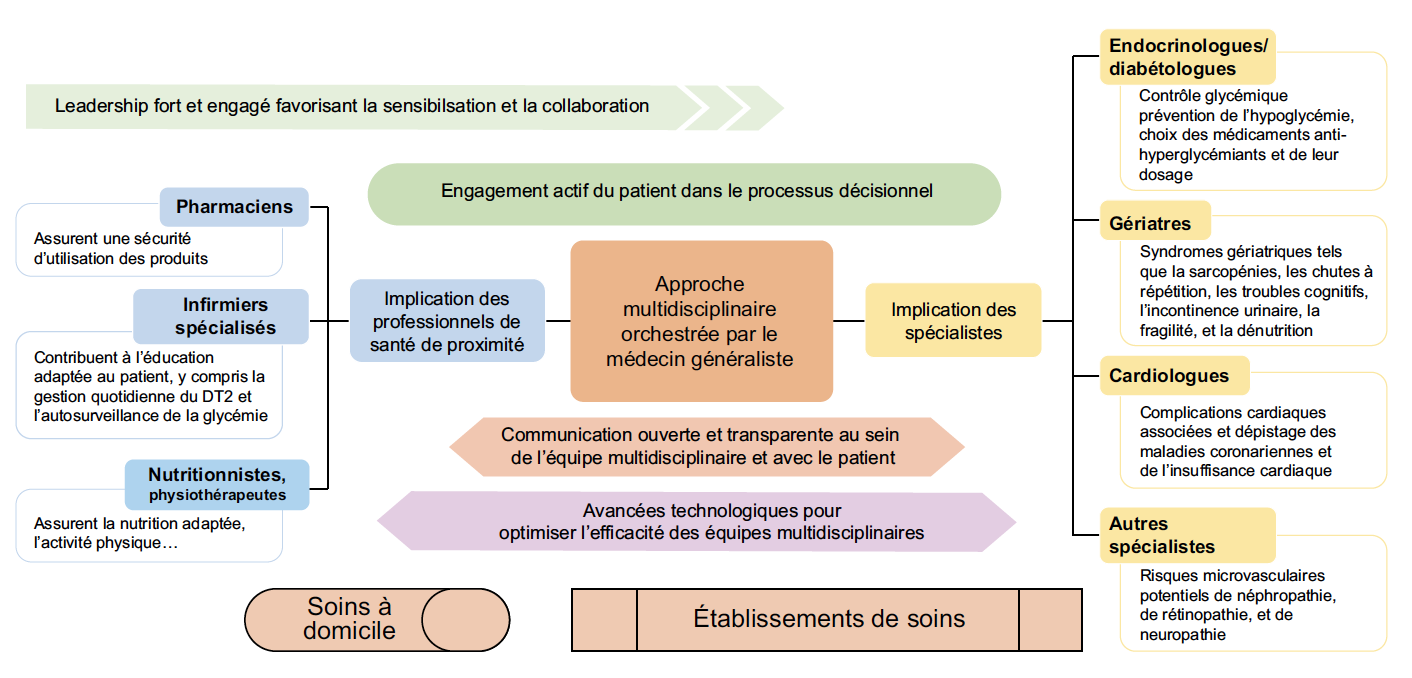

Doit-on et peut-on tisser une approche multidisciplinaire autour des personnes âgées vivant avec un diabète de type 2 ?

Compte tenu de l’hétérogénéité du DT2, surtout chez les sujets âgés, il est essentiel que le parcours de chaque patient vivant avec un DT2 soit coordonné entre les professionnels de santé impliqués pour garantir une prise en charge cohérente et holistique. En effet, divers professionnels de santé de proximité (médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers spécialisés) et spécialistes (endocrinologues/diabétologues, géria-tres, cardiologues, ophtalmologistes, néphrologues…), ainsi que les aidants familiaux ont un rôle complémentaire déterminant dans l’optimisation de la gestion du DT2 chez les personnes âgées pour répondre aux besoins spécifiques de cette population et prendre en considération les différents aspects de la maladie (Fig. 3). La mise sur le marché de nouvelles classes de médicaments antidiabétiques telles que les iSGLT2 et les AR GLP-1

ne fait que renforcer le besoin d’agir en commun.

Figure 3 – Mise en œuvre réussie d’une approche multidisciplinaire chez les personnes âgées avec un diabète de type 2.

Les professionnels de santé impliqués

Le médecin généraliste et le diabétologue

En pratique courante, le médecin généraliste joue un rôle central dans l’orientation et la prise en charge personnalisée des patients âgés vivant avec un DT2, tout au long de leur parcours de soins. Il “orchestre” les soins avec le pharmacien et les infirmier(ère)s. Le diabétologue, en coordination avec le médecin généraliste, définit les objectifs glycémiques personnalisés afin d’équilibrer le contrôle glycémique et de prévenir les hypoglycémies, tout en étant le garant du choix des médicaments antidiabétiques et de leur dosage en fonction de l’évolution du diabète. De plus, le diabétologue et le médecin généraliste communiquent ensemble sur l’éducation adaptée au patient, y compris la gestion quotidienne du DT2, la nutrition, l’activité physique, et l’auto-surveillance glycémique (ASG). Ils sont engagés dans la prévention des complications à long terme du DT2, surveillent et gèrent les risques microvasculaires potentiels de néphropathie, de rétinopathie, et de neuropathie en collaboration avec les autres spécialistes.

Les autres spécialistes

En cas de besoin d’un bilan cardiaque, ou devant des signes d’atteinte cardiovasculaire, le médecin généraliste peut avoir recours au cardiologue, au médecin vasculaire, et/ou au neurologue pour la réalisation d’examens et de traitements spécialisés. Selon le parcours de soins, les patients âgés vivant avec un DT2 peuvent être dirigés vers des néphrologues, des ophtalmologues, et d’autres spécialistes en lien direct avec les médecins généralistes ou d’autres intervenants dans l’établissement de soins.

Le gériatre

Les gériatres, à leur tour, évaluent les syndromes gériatriques pouvant se manifester chez le sujet diabétique âgé tels que la sarcopénie et la dénutrition, les chutes, les troubles cognitifs, la dépression, et l’incontinence urinaire, et aident à adapter l’objectif glycémique et les plans des traitements en conséquence.

Le pharmacien

Le pharmacien a aussi un rôle important en obtenant des informations sur le suivi quotidien et la gestion des médicaments antidiabétiques lors de la délivrance des médicaments, notamment en assurant la conciliation médicamenteuse.

L’ensemble de ces interventions favorisent une prise en charge globale des pathologies et risques associés chez la personne âgée avec un DT2 et demande une communication fluide.

Le patient et son entourage

Au sein de cette équipe multidisciplinaire qui englobe à la fois des professionnels de santé de proximité et des médecins spécialistes, l’implication du patient âgé joue un rôle important dans l’optimisation de ses soins. Les patients, et/ou leur entourage, sont invités à contribuer à la gestion quotidienne du DT2, ce qui inclut la prise régulière des médicaments prescrits, le relevé des éventuelles hypoglycémies, le suivi des recommandations alimentaires, et la pratique d’une activité physique adaptée. Il est aussi envisagé que les patients maintiennent une communication ouverte et sincère avec leur équipe de soins, et partagent activement leurs expériences, leurs préoccupations, et tout changement de leur état de santé. Les patients et leur entourage doivent rester vigilants quant aux signes de complications liées au DT2, et signaler rapidement tout symptôme préoccupant à leur équipe de soins, grâce à une éducation adaptée et une prise de conscience de l’importance de leur retour.

Évaluation du modèle de soins multidisciplinaire

À ce jour, rares sont les études évaluant l’efficacité d’un modèle de soins multidisciplinaire pour les sujets âgés vivant avec un DT2.

• Une étude prospective de cohorte menée à Hong Kong, réalisée en soins primaires auprès de plus de 50 000 patients vivant avec un DT2 (avec un âge moyen initial de 67 ans), a évalué l’efficacité sur 5 ans d’un modèle de soins chroniques multidisciplinaire (23). En comparaison à la prise en charge habituelle, les soins multidisciplinaires ont entraîné des réductions significativement plus importantes :

- du risque de maladie cardiovasculaire de 56,6 %,

- des complications microvasculaires de 11,9 %,

- de la mortalité de 66,1 %,

- des consultations spécialisées de 35,0 %,

- des consultations aux urgences de 41,2 %

- et des hospitalisations de 58,5 % (23).

• Des bénéfices similaires ont été démontrés dans une cohorte prospective (24). Les patients âgés vivant avec un DT2 à qui un programme de prise en charge multidisciplinaire individualisée en soins primaires a été proposé durant une période de 10 ans présentaient en effet un risque réduit :

- de maladie cardiovasculaire de 48 %,

- des complications microvasculaires de 32 %,

- et de mortalité de 55 %,

par rapport aux patients recevant uniquement des soins habituels (24).

Dans l’ensemble, l’intégration d’une approche multidisciplinaire dans la prise en charge des patients âgés vivant avec un DT2 contribue à la prévention des complications associées à cette maladie, permettant ainsi d’éviter des souffrances inutiles et des coûts médicaux non négligeables (23, 24). Cette stratégie assure également une continuité des soins, favorisant l’atteinte des objectifs personnalisés, réduisant les erreurs médicales, et améliorant la qualité de vie des patients (25, 26). Les patients âgés vivant avec un DT2 peuvent bénéficier aussi d’un soutien émotionnel et psychologique grâce à une équipe multidisciplinaire (27). En résumé, les modèles de soins multidisciplinaires semblent être efficaces et rentables dans la gestion du DT2 chez les personnes âgées (27).

Les freins à l’approche multidisciplinaire

Cependant, plusieurs freins peuvent ralentir la dynamique d’une approche multidisciplinaire. L’adoption d’une approche multidisciplinaire peut nécessiter une modification des pratiques établies et de certains comportements, difficiles à être adoptés en cas de résistance aux changements ou de manque de temps et de moyens. L’absence d’un leadership fort et d’un soutien institutionnel solide peut compromettre la mise en œuvre d’une approche multidisciplinaire. De même, une communication insuffisante entre les membres de l’équipe multidisciplinaire et un manque d’engagement du patient ou de son entourage peuvent entraver la coordination des soins et aboutir à des lacunes dans la compréhension des plans de traitement.

Les stratégies pour optimiser l’efficacité de l’approche pluridisciplinaire

Afin de surmonter ces défis, il est essentiel de mettre en place des stratégies qui optimisent l’efficacité des équipes multidisciplinaires. Cela implique :

1. l’établissement de structures d’équipes solides, avec un leadership fort et engagé ;

2. une culture de sensibilisation et de collaboration au sein de l’équipe multidisciplinaire ;

3. la création de réseaux clairs et rapides entre les intervenants, propices à la communication ouverte et transparente ;

4. un engagement actif des patients dans leur prise en charge ;

5. l’élaboration de programmes d’éducation thérapeutique adaptés aux personnes âgées visant à favoriser une meilleure compréhension et adhésion au plan de traitement (28).

En outre, pour optimiser l’efficacité du temps et minimiser les interruptions au sein d’une approche multidisciplinaire, l’adoption de systèmes de gestion électronique des dossiers facilitera l’accès aux informations pertinentes et l’élaboration de calendriers prévisionnels permettra de minimiser les imprévus. Les avancées technologiques peuvent aussi jouer un rôle clé dans l’amélioration de la communication, notamment à travers la télémédecine grâce aux téléconsultations et technologies facilitant le partage d’informations en temps réel, telles que les systèmes de MCG (mesure continue de la glycémie).

Comment les avancées technologiques peuvent optimiser la prise en charge multidisciplinaire ?

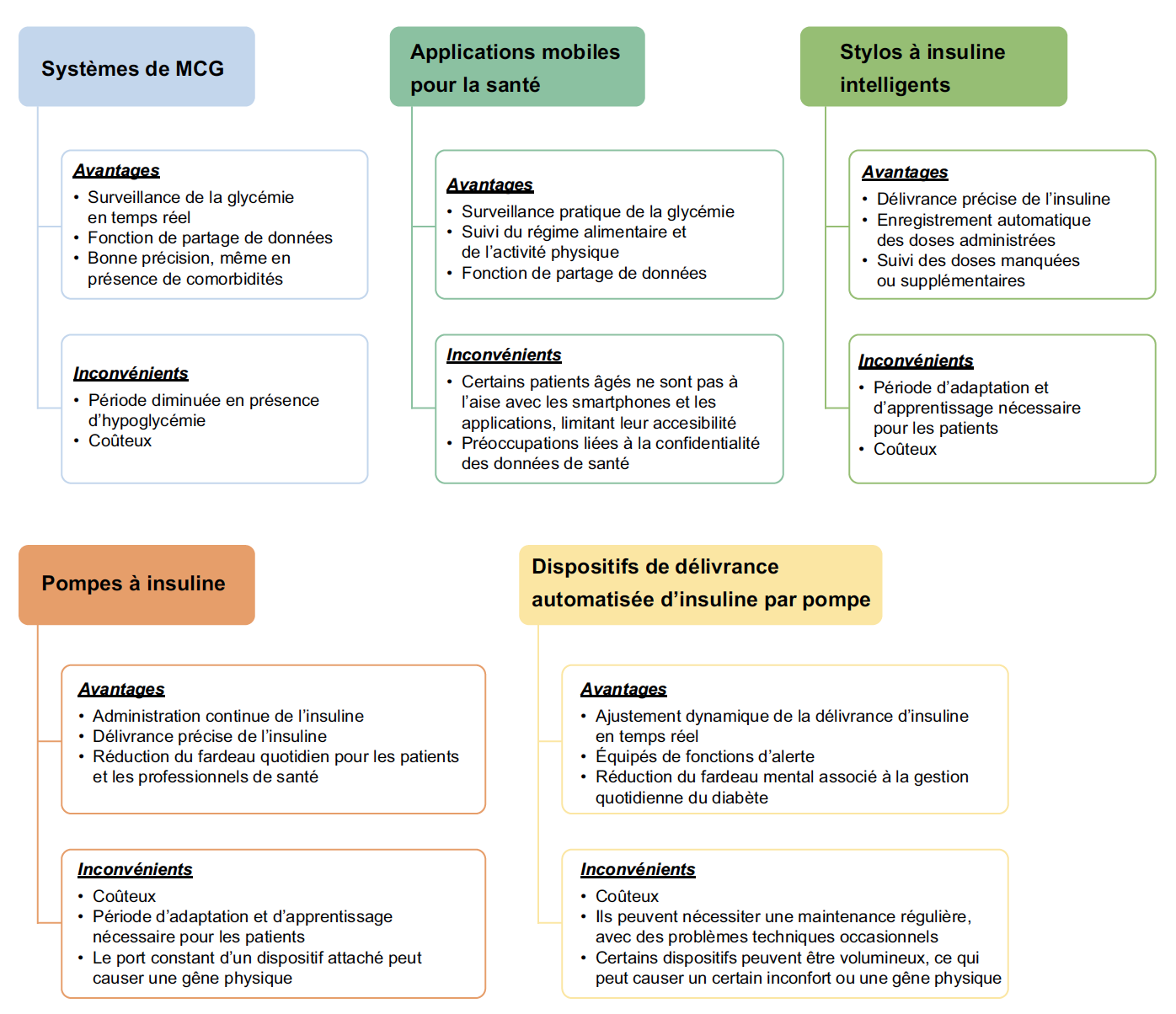

Les avancées technologiques offrent aux professionnels de santé et aux patients vivant avec un DT2, en particulier aux sujets âgés, des outils pertinents pour une meilleure gestion du diabète et pour faciliter la prise en charge multidisciplinaire en améliorant la communication entre le patient et les différents acteurs de santé (Fig. 4).

Figure 4 – Les avancées technologiques optimisant la prise en charge multidisciplinaire des patients âgés vivant avec un diabète de type 2.

Abréviation : MCG, mesure continue de la glycémie.

Les dispositifs

Les systèmes de mesure continue du glucose

Parmi ces technologies, l’une des plus avancées est représentée par les dispositifs de MCG permettant de mesurer le niveau de glucose en temps réel dans le liquide interstitiel sous-cutané (29).

Les apports

Ces données peuvent être partagées avec tous les membres de l’équipe soignante pour d’éventuels ajustements du traitement, plus rapides et plus précis, afin de corriger en temps réel les risques induits par les dérives glycémiques (29, 30).

Les résultats

• Dans l’essai clinique randomisé MOBILE, comparant le MCG à l’ASG chez des adultes âgés ≥

65 ans vivant avec un DT2 et traités avec une insuline basale (sans insuline prandiale ou bolus), une amélioration des résultats glycémiques clés a été observée avec le MCG par rapport à l’ASG, notamment une augmentation du temps dans la plage cible et une réduction du temps en hyperglycémie (31).

• De la même manière, Guerci et al. (2023) ont pu montrer dans une population de patients âgés ≥

65 ans vivant avec un DT2 et traités par insulinothérapie intensive que l’utilisation du MCG réduisait le nombre d’hospitalisations et de complications aiguës (32).

• Dans une autre population hétérogène de patients vivant avec du diabète, hospitalisés en situation non critique, et traités par insuline (âge moyen de 61 ans), le MCG a démontré une bonne précision, même en présence de comorbidités telles qu’une fonction rénale altérée, des maladies cardiovasculaires ou respiratoires, ou une anémie légère à modérée (33). Néanmoins, la précision du MCG diminuait en présence d’hypoglycémie (< 70 mg/dl ou 3,9 mmol/l) et d’une anémie sévère (hémoglobine < 7,0 g/dl ou 4,3 mmol/l) (33).

Les freins à leur utilisation

À noter aussi qu’en présence d’obstacles logistiques, éducatifs, et financiers, le MCG reste sous-utilisé en pratique clinique courante (34). À titre d’exemple, les critères actuels de remboursement des dispositifs ne permettent pas à toutes les personnes âgées vivant avec un DT2 de bénéficier du MCG.

Les applications mobiles pour la santé

Une autre technologie qui optimise la prise en charge multidisciplinaire chez la personne âgée vivant avec un DT2 est l’utilisation d’applications mobiles pour la santé et de plateformes d’échange de données glycémiques comme Glooko XT ou MyDiabby.

Les apports

Ces applications et plateformes peuvent aider les patients à surveiller leur glycémie, enregistrer leur régime alimentaire, monitorer leur activité physique, et suivre la prise régulière de leurs médicaments. De plus, elles fournissent des fonctionnalités qui peuvent se montrer utiles, à savoir des rappels de prise de médicaments. Les données collectées peuvent aussi être partagées avec l’équipe soignante pour une meilleure évaluation et des ajustements effectifs des traitements.

Les freins à leur utilisation

Cependant, certains patients âgés peuvent ne pas être à l’aise avec l’utilisation des smartphones et des applications mobiles, limitant ainsi leur accessibilité.

La téléconsultation et la téléexpertise

Les téléconsultations constituent une stratégie prometteuse pour surmonter les barrières géographiques et résoudre les défis liés à la distance physique entre les patients et les professionnels de santé. La téléexpertise peut quant à elle favoriser une coordination plus efficace entre les professionnels de santé, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge multidisciplinaire des personnes âgées vivant avec un DT2 (9).

Les stylos à insuline connectés

Les stylos à insuline connectés et la délivrance d’insuline par pompe représentent une avancée technologique significative dans la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées.

Les apports

Ces dispositifs peuvent permettre de délivrer l’insuline de manière plus adaptée, contribuant ainsi à éviter des fluctuations de la glycémie (29). Les stylos à insuline connectés offrent la possibilité d’objectiver les doses manquées ou supplémentaires (35). Ce suivi est particulièrement utile pour les patients atteints de troubles cognitifs, chez lesquels la gestion autonome des médicaments peut être un défi. Il permet aux infirmiers et/ou aux membres de la famille de surveiller l’administration de l’insuline et de rappeler aux patients de prendre leur dose au moment voulu. Cette fonction de suivi des doses contribue à garantir une meilleure adhérence au traitement et à maintenir une gestion optimale de la glycémie (35, 36).

Les pompes à insuline

Les apports

Les pompes à insuline, qui administrent de l’insuline de manière continue tout au long de la journée, offrent une autonomie accrue aux patients âgés et une réduction de la charge tant pour les patients que pour les professionnels de santé, notamment les infirmiers.

Les résultats

• L’utilisation plus fréquente de pompes à insuline permettrait de limiter les passages infirmiers à domicile pour administrer ou superviser les injections d’insuline chez les patients nécessitant une insulinothérapie intensifiée (29, 35).

• L’essai randomisé OpT2mise a comparé le traitement par pompe à insuline avec des multi-injections quotidiennes d’insuline chez des individus âgés jusqu’à 75 ans vivant avec un DT2 et qui n’avaient pas répondu à un schéma basal-bolus après un ajustement actif de l’insuline (37). Le traitement par pompe à insuline s’est révélé plus efficace pour réduire l’HbA1c que les injections multiples quotidiennes et a été associé à un faible risque d’hypoglycémie. De plus, l’amélioration du contrôle glycémique était indépendante de la durée du diabète, de l’indice de masse corporelle, et des capacités cognitives (37).

Les boucles fermées hybrides

Les dispositifs d’administration automatisée de l’insuline (ou boucle fermée hybride) représentent une autre avancée prometteuse qui pourrait transformer la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées.

Les apports

Ces dispositifs combinent un système de MCG avec une pompe à insuline afin d’ajuster dynamiquement et de façon semi-automatisée la délivrance d’insuline. Ils sont également dotés de fonctions d’alerte, et les données générées peuvent être partagées avec l’équipe multidisciplinaire, renforçant ainsi la coordination des soins (29, 35). À notre connaissance, il n’existe pas d’études évaluant l’utilisation des systèmes d’administration automatisée de l’insuline chez les personnes âgées vivant avec un DT2.

Les inconvénients pour les patients

Bien que les stylos connectés, les pompes à insuline, et les dispositifs de boucle fermée soient susceptibles de réduire l’engagement quotidien de l’utilisateur et d’offrir une assistance dans les décisions quotidiennes liées au diabète, ils ne sont pas exempts d’inconvénients potentiels (35). Ces technologies sont coûteuses et nécessitent une période d’apprentissage et de formation, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Certains utilisateurs peuvent également ressentir de l’inconfort ou une gêne physique liée au port continu de tels dispositifs (35).

Les défis

Toutes les avancées technologiques rencontrent des défis liés à leur utilisation dans la prise en charge des patients âgés vivant avec un DT2.

Les disparités d’accès aux technologies

Ces défis comprennent des disparités d’accès aux technologies, nécessitant des programmes de sensibilisation et d’éducation thérapeutique visant à réduire les disparités numériques entre les patients âgés (38).

Les maintenances

Les nouvelles technologies comme les pompes à insuline ou le MCG peuvent également nécessiter une maintenance régulière et ne sont pas dénuées de problèmes techniques. Des services de soutien technique avec une ligne d’assistance disponible 24 heures sur 24 permettent cependant d’atténuer un tel défi.

L’intégration dans les pratiques

L’utilisation du MCG avec des alertes personnalisables permet également de réduire le nombre d’alertes inutiles et d’améliorer la pertinence des notifications (30). La mise en place de programmes de formation continue et pluridisciplinaires devrait aider les professionnels de santé à acquérir une compétence suffisante pour l’utilisation et l’intégration de ces technologies dans leur pratique (30, 38).

Les considérations éthiques

Enfin, des considérations éthiques et de confidentialité, liées à l’utilisation de la technologie en santé, soulignent le besoin de protocoles de protection de la vie privée et de sécurité des données, avec un accent particulier sur le consentement éclairé des patients.

Une utilisation à adapter au patient

L’utilisation des avancées technologiques dans la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées doit être adaptée à chaque patient en fonction de son état de santé et de ses besoins spécifiques.

Les patients “en bonne santé”

Les personnes âgées diabétiques “en bonne santé” peuvent pleinement tirer parti des avancées technologiques disponibles. Leur état de santé global et leur capacité à gérer leur DT2 sont généralement stables, ce qui rend l’utilisation de dispositifs tels que la MCG, les applications mobiles, les plateformes de suivi du diabète et les stylos à insuline connectés particulièrement bénéfique.

Les patients “en mauvaise santé”

En revanche, pour les personnes âgées diabétiques “en mauvaise santé”, il est probable qu’elles ne bénéficient pas autant des avancées technologiques. Ces individus peuvent être confrontés à des problèmes de santé multiples et complexes qui rendent l’application de nouvelles technologies plus difficile. Néanmoins, la télémédecine peut permettre un suivi régulier des personnes âgées diabétiques “en mauvaise santé” par les professionnels de santé, offrant ainsi une surveillance continue et une intervention rapide en cas de besoin.

Les patients “en santé intermédiaire”

Pour les personnes âgées diabétiques “en santé intermédiaire”, l’utilisation des avancées technologiques doit être adaptée à leur niveau de fonctionnement cognitif et physique. En effet, si l’utilisation des nouvelles technologies peut ne pas apporter le bénéfice escompté en termes d’amélioration de l’équilibre glycémique, elles peuvent néanmoins renforcer la sécurité de leur prise en charge, notamment en réduisant le risque d’hypoglycémie. Par exemple, les dispositifs de MCG dotés d’alarmes intégrées peuvent se révéler précieux chez les patients fragiles présentant des troubles cognitifs. Ces individus peuvent ne pas ressentir ou ne pas rapporter les hypoglycémies débutantes. Dans ce contexte, le MCG peut détecter toute variation dangereuse de la glycémie et déclencher des alertes pour prévenir les urgences médicales.

Conclusions

Puisque les personnes âgées vivant avec un DT2 constituent une population hétérogène avec des besoins de soins spécifiques, une collaboration entre divers professionnels de santé devrait accroître la personnalisation des décisions thérapeutiques et la qualité du suivi. Ainsi, la prise en charge du DT2 chez les personnes âgées devrait toujours être adaptée sur la base d’évaluations gériatriques et métaboliques approfondies, incluant le risque de maladies cardiovasculaires, le statut fonctionnel, la susceptibilité aux hypoglycémies, la fonction rénale, le poids corporel, la présence de troubles cognitifs, la durée du diabète et les préférences du patient.

L’utilisation des avancées technologiques telles que la télémédecine, les systèmes de MCG, les applications mobiles, les plateformes d’échange de données glycémiques, les stylos à insuline connectés, les pompes à insuline, et prochainement les dispositifs de délivrance automatisée d’insuline offre de nouvelles possibilités pour améliorer la gestion du DT2 chez le sujet âgé. Ces innovations visent à accroître l’autonomie des patients, à réduire la charge de travail des professionnels de santé et à optimiser les résultats cliniques et la qualité de vie des patients.

Une politique de santé publique est indispensable afin de faciliter cette transition vers des soins plus multidisciplinaires soutenus par la technologie dans cette population particulière des sujets âgés vivant avec un DT2.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.

Bibliographie

1. Kalyani RR, Egan JM. Diabetes and altered glucose metabolism with aging. Endocrinol Metab Clin North Am 2013 ; 42 : 333-47.

2. Shou J, Chen PJ, Xiao WH. Mechanism of increased risk of insulin resistance in aging skeletal muscle. Diabetol Metab Syndr 2020 ; 12 : 14.

3. Fédération internationale du diabète. L’atlas du diabète de la FID. 2021. Disponible sur : diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/.

4. Santé publique France. Prévalence et incidence du diabète. 2021. Disponible sur : www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-incidence-du-diabete.

5. Bradley D, Hsueh W. Type 2 diabetes in the elderly: Challenges in a unique patient population. J Geriatr Med Gerontol 2016 ; 2 : 14.

6. Bethel MA, Sloan FA, Belsky D, Feinglos MN. Longitudinal incidence and prevalence of adverse outcomes of diabetes mellitus in elderly patients. Arch Intern Med 2007 ; 167 : 921-7.

7. Munshi MN, Segal AR, Suhl E et al. Frequent hypoglycemia among elderly patients with poor glycemic control. Arch Intern Med 2011 ; 171 : 362-4.

8. Larsen AB, Hermann M, Graue M. Continuous glucose monitoring in older people with diabetes receiving home care-a feasibility study. Pilot Feasibility Stud 2021 ; 7 : 12.

9. Bourdel-Marchasson I, Maggi S, Abdelhafiz A et al. Essential steps in primary care management of older people with Type 2 diabetes: an executive summary on behalf of the European geriatric medicine society (EuGMS) and the European diabetes working party for older people (EDWPOP) collaboration. Aging Clin Exp Res 2023 ; 35 : 2279-91.

10. Ardigo S, Perrenoud L, Philippe J. Diabète de la personne âgée : une prise en charge sur mesure. Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1192-9.

11. Darmon P, Bauduceau B, Bordier L et al. Prise de position de la Société francophone du diabète (SFD) sur les stratégies d’utilisation des traitements antihyperglycémiants dans le diabète de type 2 – 2023. Med Mal Metab 2023 ; 17 : 664-93.

12. Doucet J, Gourdy P, Meyer L et al. Management of glucose-lowering therapy in older adults with type 2 diabetes: challenges and opportunities. Clin Interv Aging 2023 ; 18 : 1687-703.

13. LeRoith D, Biessels GJ, Braithwaite SS et al. Treatment of diabetes in older adults: an endocrine society* clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2019 ; 104 : 1520-74.

14. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR et al. 13. Older adults: Standards of care in diabetes-2023. Diabetes Care 2023 ; 46 : S216-29.

15. Lee L, Heckman G, Molnar FJ. La fragilité. Détecter les patients âgés à risque élevé d’issues défavorables. Can Fam Physician 2015 ; 61 : e119-24.

16. Tamura Y, Omura T, Toyoshima K, Araki A. Nutrition management in older adults with diabetes: a review on the importance of shifting prevention strategies from metabolic syndrome to frailty. Nutrients 2020 ; 12 : 3367.

17. Doucet J, Guérin O, Hilbert C et al. Five-year follow-up of diabetic complications and geriatric alterations in french older patients with type 2 diabetes according to treatment modalities: the observational prospective GERODIAB cohort. Drugs Aging 2023 ; 40 : 1027-36.

18. Brown E, Wilding JPH, Barber TM et al. Weight loss variability with SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists in type 2 diabetes mellitus and obesity: Mechanistic possibilities. Obes Rev 2019 ; 20 : 816-28.

19. Giugliano D, Scappaticcio L, Longo M et al. GLP-1 receptor agonists vs. SGLT-2 inhibitors: the gap seems to be leveling off. Cardiovasc Diabetol 2021 ; 20 : 205.

20. Kutz A, Kim DH, Wexler DJ et al. Comparative cardiovascular effectiveness and safety of SGLT-2 Inhibitors, GLP-1 receptor agonists, and DPP-4 inhibitors according to frailty in type 2 diabetes. Diabetes Care 2023 ; 46 : 2004-14.

21. Cheng H, Zhang Z, Zhang B et al. Enhancement of impaired olfactory neural activation and cognitive capacity by liraglutide, but not dapagliflozin or acarbose, in patients with type 2 diabetes: a 16-week randomized parallel comparative study. Diabetes Care 2022 ; 45 : 1201-10.

22. Low S, Goh KS, Ng TP et al. Association between use of sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors and cognitive function in a longitudinal study of patients with type 2 diabetes. J Alzheimers Dis 2022 ; 87 : 635-42.

23. Wan EYF, Fung CSC, Jiao FF et al. Five-year effectiveness of the multidisciplinary risk assessment and management programme-diabetes mellitus (RAMP-DM) on diabetes-related complications and health service uses-a population-based and propensity-matched cohort study. Diabetes Care 2018 ; 41 : 49-59.

24. Tang EHM, Mak IL, Tse ETY et al. Ten-year effectiveness of the multidisciplinary risk assessment and management programme-diabetes mellitus (RAMP-DM) on macrovascular and microvascular complications and all-cause mortality: a population-based cohort study. Diabetes Care 2022 ; 45 : 2871-82.

25. Moorhouse P, Theou O, Fay S et al. Treatment in a Geriatric Day Hospital improve individualized outcome measures using Goal Attainment Scaling. BMC Geriatr 2017 ; 17 : 9.

26. Garcia SP, Madalosso MM, Bottino LG et al. Optimization of care for adult outpatients with type 2 diabetes through the diabetes self-management multidisciplinary program: a randomized clinical trial. Can J Diabetes 2022 ; 46 : 449-56.e3.

27. Andersen JD, Jensen MH, Vestergaard P et al. The multidisciplinary team in diagnosing and treatment of patients with diabetes and comorbidities: A scoping review. J Multimorb Comorb 2023 ; 13 : 26335565231165966.

28. Tan HQM, Chin YH, Ng CH et al. Multidisciplinary team approach to diabetes. An outlook on providers’ and patients’ perspectives. Prim Care Diabetes 2020 ; 14 : 545-51.

29. Bringer J, Place J, Renard É. De l’enregistrement glycémique continu au pancréas artificiel biomécanique : Quand ? Pour qui ? Quels délais ? Bull Acad Natle Méd 2017 ; 201 : 1227-36.

30. Munshi MN. Continuous glucose monitoring use in older adults for optimal diabetes management. Diabetes Technol Ther 2023 ; 25 : S56-64.

31. Bao S, Bailey R, Calhoun P, Beck RW. Effectiveness of continuous glucose monitoring in older adults with type 2 diabetes treated with basal insulin. Diabetes Technol Ther 2022 ; 24 : 299-306.

32. Guerci B, Levrat-Guillen F, Vicaut E et al. Reduced acute diabetes events after FreeStyle Libre system initiation in people 65 years or older with type 2 diabetes on intensive insulin therapy in France. Diabetes Technol Ther 2023 ; 25 : 384-94.

33. Davis GM, Spanakis EK, Migdal AL et al. Accuracy of Dexcom G6 continuous glucose monitoring in non-critically ill hospitalized patients with diabetes. Diabetes Care 2021 ; 44 : 1641-6.

34. Prasad-Reddy L, Godina A, Chetty A, Isaacs D. Use of continuous glucose monitoring in older adults: A review of benefits, challenges and future directions. touchREV Endocrinol 2022 ; 18 : 116-21.

35. Toschi E, Munshi MN. Benefits and challenges of diabetes technology use in older adults. Endocrinol Metab Clin North Am 2020 ; 49 : 57-67.

36. Munshi MN, Slyne C, Greenberg JM et al. Nonadherence to insulin therapy detected by Bluetooth-enabled pen cap is associated with poor glycemic control. Diabetes Care 2019 ; 42 : 1129-31.

37. Reznik Y, Cohen O, Aronson R et al. Insulin pump treatment compared with multiple daily injections for treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): a randomised open-label controlled trial. Lancet 2014 ; 384 : 1265-72.

38. Huang ES, Sinclair A, Conlin PR et al. The growing role of technology in the care of older adults with diabetes. Diabetes Care 2023 ; 46 : 1455-63.