Les réseaux sociaux (RS) sont des outils merveilleux quand ils sont bien utilisés, mais ils peuvent avoir des effets redoutables dans le cas contraire. Si les RS, comme leur nom l’indique, sont destinés à créer du lien social, ils peuvent aussi être une source majeure de désinformation. Nous allons voir les différents RS, leur utilisation, notamment en diabétologie (côté soignants et côté soignés), mais aussi leurs dérives.

Abstract

Social networks and diabetes: for the best and the worst…

Social networks represent wonderful tools when they are adequately used but they can have terrible consequences when they are misused. The aim of social networks is to create social links, but they also lead to disinformation. This article focuses on the different existing social networks, on how social networks are being used by patients and healthcare professionals mainly in the field of diabetes care and on abuses.

Introduction

La diabétologie évolue à grande vitesse et, même si ce n’est jamais assez rapide pour les personnes vivant avec un diabète (PVD), celles et ceux qui ont connu les seringues en verre et la surveillance urinaire peuvent mesurer tout le chemin parcouru qui a mené en moins de 50 ans jusqu’à la boucle fermée… Simultanément, la technologie a bien entendu également fait évoluer le monde et notamment notre façon de communiquer. Les réseaux sociaux (RS) étaient initialement destinés à relier les personnes entre elles par des moyens numériques, mais leur rôle est rapidement allé bien au-delà pour notamment diffuser des informations à un grand nombre de personnes au-delà même des frontières géographiques.

La diffusion de l’information avant les réseaux sociaux

Avant les RS, l’information était diffusée à la population quasiment exclusivement par des journalistes avec – au moins dans les pays démocratiques – une information relativement fiable, dans la mesure où la profession doit obéir à des règles éthiques, où les journalistes ont une formation appropriée et où une certaine régulation existe au moins au niveau des comités de rédaction – avec le directeur de la rédaction qui engage sa responsabilité. Cette information diffusée par les moyens audiovisuels “classiques” est par ailleurs supervisée par des instances comme l’Arcom (ancien CSA).

La diffusion de l’information depuis les réseaux sociaux

Avec les RS, diffuser de l’information à un très grand nombre d’individus est devenu à la portée de tout un chacun. Ceci se fait par l’intermédiaire de “posts” avec des textes généralement assez courts, souvent reliés à des photos, vidéos ou renvoyant sur un site internet. Élément supplémentaire, ceux que l’on appelle désormais les influenceurs ont tout intérêt à susciter rapidement des “clics” sur leurs posts, car cela leur rapporte d’autant plus d’argent. Et quoi de mieux pour susciter des réactions qu’une “révélation” déclenchant la surprise, la curiosité, l’étonnement ou, encore plus efficace, la colère ou la révolte : de nombreuses personnes vont alors cliquer sur la vidéo ou le site internet pour en savoir plus… Et plus il y aura de clics, plus le post sera apparent pour un nombre important de personnes pouvant ainsi enclencher des rumeurs et des phénomènes de masse inquiétants.

Dans le domaine scientifique

Dans le domaine scientifique, on peut faire le même constat. Tous ceux qui ont publié savent comme il est difficile de diffuser dans de “grands” journaux à taux de citation (impact factor) très élevé une information originale et novatrice, même si l’étude est très bien menée. Inversement, sur les RS, une information, même fausse, peut être diffusée à des millions de personnes sans aucune régulation – en théorie tant qu’elle n’a pas de contenu haineux ou d’image violente. C’est ce qui s’est passé notamment au moment du Covid avec les “anti-vax” qui ont inondé les RS de désinformation absorbée comme véridique par beaucoup de personnes vulnérables, et malheureusement aussi par quelques médecins. Et la période Covid a en effet été un très bon révélateur ou exemple des dérives des RS et de leurs conséquences. Le changement de direction de Twitter (devenu X) a ensuite marqué un virage décisif dans le panorama des RS, montrant que ceux-ci peuvent être utilisés pour le meilleur comme pour le pire.

Nous allons voir quel usage peut être fait des RS dans notre domaine, comment les utiliser (de façon passive ou active) et comment conseiller nos patients s’ils nous interrogent. Pour cet article, ChatGPT a été utilisé ponctuellement et exclusivement pour obtenir des statistiques récentes sur les différents RS.

Les différents réseaux sociaux

Si Facebook est le plus utilisé des RS, avec début 2025 plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Du fait de sa structure, il est très peu utilisé par les médecins à titre professionnel en dehors de groupes privés. C’est aussi parce que la plupart des médecins ne veulent pas être confrontés de façon régulière à des patients qui demandent à devenir leurs “amis” sur ce RS. Ainsi, une étude publiée en 2021 relevait uniquement 152 profils de médecins identifiés en tant que tels sur Facebook. Et si 67 % des médecins affirment utiliser Facebook, c’est donc généralement à titre privé, sans indiquer leur profession.

Twitter/X

Twitter était très largement utilisé par la communauté médicale et scientifique jusque récemment, mais, depuis qu’il s’est transformé en X après son rachat en 2023, la mise en avant de propos complotistes, les entraves à la liberté d’expression de certaines opinions et des contenus haineux et/ou très violents ont fait fuir de très nombreux abonnés. Le nombre massif de licenciements chez les modérateurs lors du rachat y a largement contribué puisque, depuis, le nombre de signalements de contenus problématiques est en nette hausse alors que les suspensions ou suppressions de comptes sont en baisse.

De nombreuses associations ou organisations (universités, groupes hospitaliers, sociétés savantes…) et personnes ont donc publié un “dernier tweet” indiquant leur opposition à la politique menée par X et, en conséquence, la fermeture de leur compte. Beaucoup d’autres ont conservé leur compte, mais de façon inactive et passive, se contentant d’une “veille” épisodique alors que chaque notification et/ou visite sur le site leur rappelle les caractéristiques de fonctionnement de celui-ci et tend à espacer la visite suivante. Ces comptes sont néanmoins considérés comme actifs par le RS dès lors qu’une visite mensuelle sur le site est effectuée et les notifications de nouvelles inquiétantes ou spectaculaires visent aussi à maintenir la fréquentation de ces personnes ou organisations. Des chiffres font néanmoins état d’une perte d’environ 11 % des utilisateurs actifs en France entre octobre 2024 et avril 2025.

De ce fait, il y a eu un vaste mouvement des scientifiques et, en particulier des professionnels de santé, vers LinkedIn qui est dédié aux professionnels de tous horizons et est devenu un élément essentiel de communication, étant ressenti comme davantage “bienveillant” par rapport à d’autres RS. LinkedIn est d’ailleurs devenu l’un des RS les plus utilisés après Facebook en 2025 et le plus utilisé par les professionnels/scientifiques. Selon ChatGPT, en 2025, il y a environ 1,2 milliard de personnes inscrites, dont 34 millions en France avec une répartition 52 % hommes, 48 % femmes et environ deux tiers des utilisateurs qui ont moins de 35 ans (seulement 6 % ont plus que 55 ans). Le nombre de médecins n’est pas connu précisément, mais si l’on considère qu’environ 65 % des médecins en activité sont inscrits sur un RS et que 72 % d’entre eux ont un compte LinkedIn, on en déduit que pratiquement un médecin sur deux en activité a un compte LinkedIn. En comparaison, 45 % des médecins sur les RS seraient sur X (donc, en tout, environ un médecin sur trois) et 30 % sur Instagram (un médecin sur cinq), essentiellement pour les plus jeunes (internes…) et certaines spécialités (dermatologie…).

YouTube

On peut également faire figurer YouTube sur la liste de RS avec 2,5 milliards d’utilisateurs mensuels (dont environ 45 millions en France). Ce RS est destiné à la diffusion de contenus vidéo, avec moins d’une centaine de chaînes tenues par des médecins. Ces chaînes sont des chaînes grand public et, en France, en diabétologie, une seule est destinée aux soignants (celle de SER Diabète).

TikTok

Des réseaux comme TikTok commencent aussi à être utilisés par les médecins avec des vidéos forcément courtes (moins de 60 secondes), mais la majorité des contenus ne sont pas issus de médecins avec beaucoup de place pour la désinformation.

D’autres RS sont plus anecdotiques – au moins pour l’instant – et ne seront pas mentionnés.

Compte tenu de ces chiffres, de l’impossibilité dans cet article de détailler tous les RS, de ce qu’on a évoqué pour X, nous nous concentrerons essentiellement dans la suite de cet article sur l’utilisation de LinkedIn qui devient la référence pour les médecins et scientifiques et sur les conseils à donner aux patients.

Les trois façons d’utiliser les réseaux sociaux

En tant que médecins, nous avons une responsabilité importante dans l’utilisation des RS et le Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé d’encadrer cette pratique par une charte comme on le verra ci-dessous.

L’utilisation passive

L’utilisation des RS peut être passive et il est recommandé pour toute personne commençant à les utiliser de rester dans cette attitude passive pendant au moins quelques semaines, le temps de bien cerner le fonctionnement du RS. L’utilisation passive consiste à repérer les personnes avec qui on souhaite se connecter et les organisations ou personnes auxquelles on souhaite s’abonner (“Suivre”) en se contentant de lire et éventuellement de réagir aux posts par des symboles qui signifient “J’aime”, “J’adore”, “Bravo”, “Instructif”, “Je soutiens”…

L’utilisation active

Il faut noter que tous les symboles sur LinkedIn apportent un aspect positif, jamais négatif, et que si vous êtes franchement en désaccord avec un post, la seule façon de l’exprimer est d’y répondre en le commentant. Et cela rentre alors dans l’utilisation active qui consiste à commenter, voire à publier des posts. Comme on l’évoquait, sur LinkedIn, les commentaires sont très généralement positifs, élogieux, encourageants avec beaucoup de bienveillance. Parfois des précisions supplémentaires sont apportées ou des questions posées, voire des rectifications ou critiques sont faites, mais le plus souvent sans agressivité même si de temps en temps certains s’emportent ou essayent de désinformer… Cependant, une certaine régulation se fait directement entre les internautes soit en contre-argumentant, soit en ignorant un commentaire pour qu’il tombe dans l’oubli.

Rentrer en contact avec des personnes

Une troisième possibilité d’utilisation de LinkedIn est de pouvoir rentrer en contact avec certaines personnes, en sachant qu’à moins d’être abonné “Premium” (à un coût de 20 à 120 € par mois en fonction de ce que l’abonnement vous permet), il faut déjà être “connecté” à la personne pour pouvoir lui envoyer un message. Et c’est là qu’intervient la nécessité de soigner son profil quand vous créez votre compte ou ultérieurement en le mettant à jour. Avant d’accepter votre invitation, la personne va systématiquement aller voir votre profil et ce que vous avez publié. Alors, si vous voulez contacter par ce moyen une personne très haut placée dans une administration ou une organisation, voire un collègue à l’étranger qui travaille dans votre domaine, vous avez intérêt à avoir une belle page de profil – éventuellement bilingue. Et croyez-moi, cela fonctionne : vous pourrez probablement obtenir par ce biais une réponse d’une personne paraissant a priori injoignable – à condition qu’elle ait un compte LinkedIn et qu’elle ait accepté votre demande de connexion.

Il faut souligner que beaucoup de personnes travaillant dans les administrations sont très attentives à ce qui se passe sur les RS et en particulier sur LinkedIn. C’est pour cela qu’il est très important de réagir notamment aux prises de positions de la SFD surtout quand elles sont “en avance” sur la régulation. La mobilisation sur les RS peut aider et il ne suffit pas de dire haut et fort, “je suis d’accord”, il faut réagir au post en le soutenant. C’est ce que voient et regardent les autorités de santé.

Publier sur les réseaux sociaux

Objectif : (se) faire connaître

Publier sur les RS, et en particulier sur LinkedIn, est un excellent moyen de faire connaître son travail, ses recherches, son évolution professionnelle auprès de la communauté diabétologique au sens très large du terme puisque cela englobe également les patients. Les associations de patients ont quasiment toutes une page sur LinkedIn au premier rang desquelles figure la FFD (Fédération française des diabétiques). Et le RS remplit ainsi parfaitement son rôle en favorisant des échanges productifs qui auraient été beaucoup plus compliqués, voire impossibles, à initier en dehors.

Encadrement et déontologie

L’une des raisons qui rend LinkedIn beaucoup moins problématique que X est que vous ne pouvez pas avoir de compte anonyme ou avec pseudonyme sur LinkedIn alors que beaucoup se cachent sur X derrière des pseudonymes pour répandre de la désinformation, voire de la haine.

La publication sur les RS par les médecins est encadrée par une charte publiée par l’Ordre des médecins que tout médecin fréquentant les RS devrait lire (1). Cependant, globalement, tant que vous restez déontologique et que vous diffusez des données conformes à la science apportant un caractère nouveau et/ou rappelant des choses importantes (comme la nécessité de vaccination anti-grippe et anti-Covid pour les PVD), cela ne peut être que bénéfique.

En pratique

• Si vous publiez un post, les personnes qui sont abonnées à votre compte reçoivent une notification et plus elles réagissent en nombre, plus le post sera visible par d’autres personnes. C’est une raison de plus pour “soutenir” les posts officiels des sociétés savantes (SFD, EASD…).

• Il est habituel lorsque l’on fait un post de rajouter une ou plusieurs photos (quatre photos sont directement visibles, il peut y en avoir davantage, mais l’internaute devra cliquer sur les photos pour toutes les voir) ou un texte (attention pas de format pdf, uniquement des formats photos – captures d’écran) et/ou un lien internet renvoyant sur le site adéquat : journal, texte de loi, site d’une association, d’une société savante… L’image de ce site apparaîtra automatiquement sous le message.

• Une chose également importante à savoir est que vous pouvez “taguer” une personne, une administration, une organisation pour être certain que les personnes ou les organisations voient votre post et soient informées de toutes les réactions au post. Pour taguer une personne ou une organisation, il suffit de taper le sigle @ dans le post et un annuaire apparaîtra : en tapant les premières lettres du nom de la personne, vous la verrez apparaître et même immédiatement si vous êtes connectés ; attention aux homonymes : un profil bien rempli avec une photo aide à limiter les risques de confusion.

La règle dont il faut bien se souvenir est que tout ce que vous publiez sera disponible pour tous et le restera – même si ensuite vous changez d’avis. Alors, ne publiez jamais sous le coup de la colère, de la fatigue ou d’une émotion importante, donnez-vous le temps de réfléchir. Et, en pratique, on a l’habitude de dire de ne jamais répondre à une personne ce que vous ne lui diriez pas en face à face. On peut rajouter, n’écrivez pas ce que vous ne pourriez pas dire en direct sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute à des millions de téléspectateurs, car cela peut revenir au même. Et, même si LinkedIn est en théorie réservé aux professionnels, tout “professionnel” peut faire une capture d’écran de votre post et la diffuser sur un réseau beaucoup moins “bienveillant”…

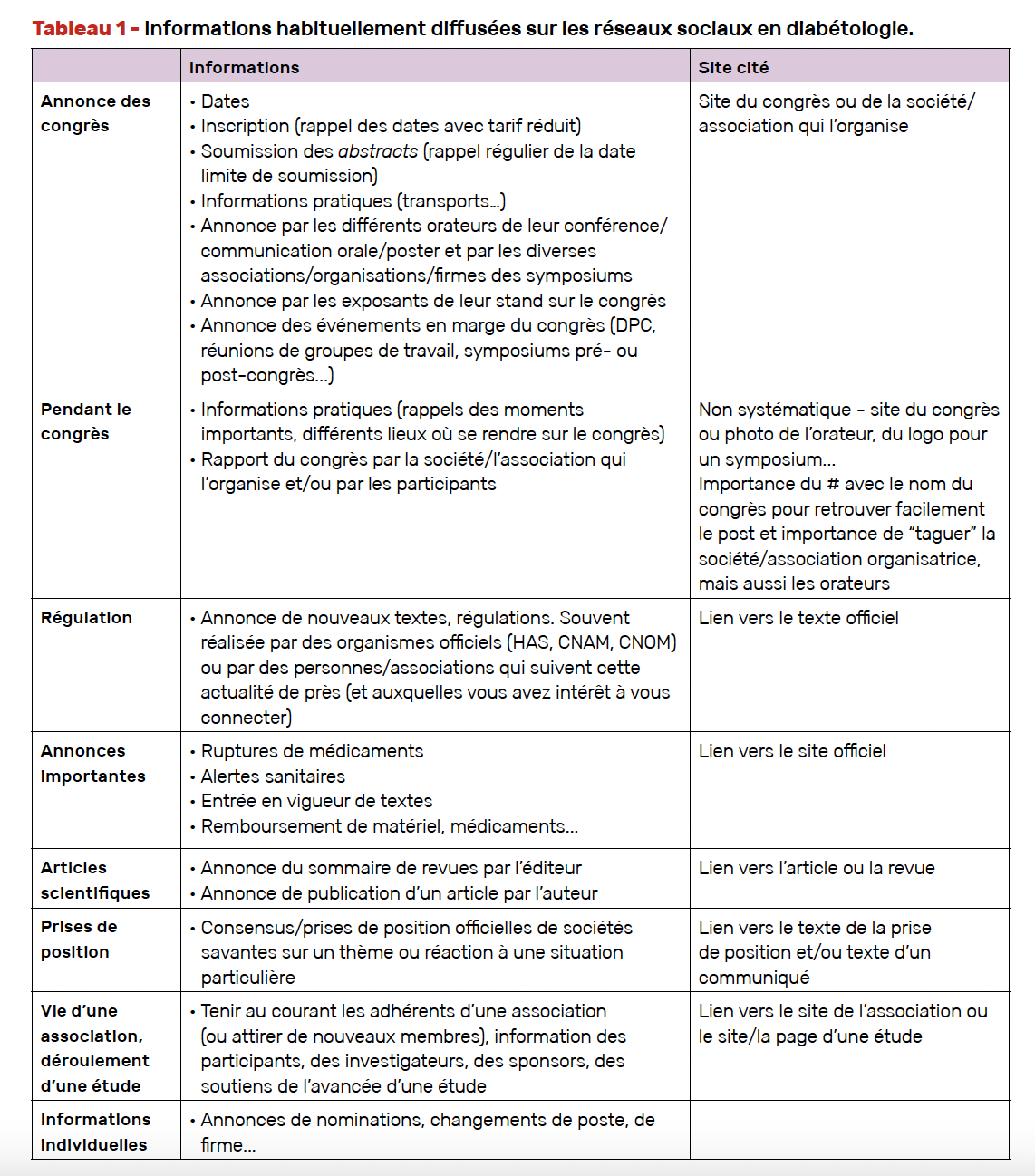

Contenu des posts dans le domaine de la diabétologie-nutrition

Le tableau 1 reprend les différentes informations habituellement partagées sur les RS dans le domaine de la diabétologie-nutrition.

Les congrès

Les congrès de notre spécialité y tiennent une place importante, car ce sont des moments de partage de l’information entre nous afin de rendre les données accessibles au plus grand nombre. C’est l’un des objectifs des comptes-rendus des congrès ou réunions qui permettent de diffuser les principaux moments du congrès en direct et la plupart des orateurs sont ravis de voir leurs résultats exposés ainsi. Parfois, des données non publiées sont présentées et il est dans ce cas parfaitement compréhensible qu’un orateur demande à ne pas diffuser ces quelques diapositives de données : il est essentiel alors qu’il le dise en faisant figurer sur les diapositives concernées un logo « Ne pas photographier ». Il paraît en revanche très dommage que certains s’opposent globalement à toute diffusion de leur communication/conférence, car les données scientifiques sont faites pour être partagées.

Ne pas répondre

Quel que soit le post ou le RS, on peut néanmoins se retrouver face à des personnes convaincues qu’elles détiennent LA vérité, contraire à ce que l’on publie et aux données établies de la science et le plus souvent fondée sur des thèses complotistes. Nous connaissons tous des personnes anti-vaccins, anti-statines et souvent dans ce cas anti-cholestérol… Comme vous le savez, de telles personnes sont quasiment impossibles à convaincre et c’est encore pire par écrit devant un lectorat de plusieurs milliers de personnes. Habituellement dans ces cas-là il est plus judicieux de ne pas répondre et le contradicteur n’aura plus rien à argumenter, ce qui clôturera le débat et réduira considérablement l’effet du post ou du commentaire et de son auteur.

Faire attention à son langage

Par ailleurs, il faut faire très attention à notre langage dès que nous prenons la parole en public oralement ou par écrit. Attention au mot “diabétique” utilisé en tant que nom et aux termes amenant à un jugement (“mauvais équilibre”, “non compliant”…) dans un discours ou sur une diapositive. Ces mots sont particulièrement stigmatisants et une charte à ce sujet a été publiée et traduite en français (2). Pensez que vous aurez obligatoirement dans votre auditoire/lectorat des personnes directement concernées (soit personnellement, soit dans leur entourage proche), que les mots peuvent être ressentis comme notablement blessants pour la personne (même si ce n’était bien entendu pas votre intention), que non seulement le message scientifique que vous vouliez transmettre sera effacé par l’erreur de langage, mais aussi que votre diapositive risque de faire le tour des RS avec, comme unique finalité, la seule critique du langage.

Conseiller nos patients

Pourquoi les conseiller ?

Nos patients sont souvent très actifs sur les RS. Tout d’abord pour s’informer sur leur pathologie et sur les nouveautés en sachant que nous n’avons pas le temps de tout aborder à chaque consultation, mais aussi pour rechercher le soutien de leurs pairs. Car au mieux ils vont passer 1 à 2 heures par an avec leur médecin/leur équipe soignante et, le reste du temps (8 760 heures annuelles), ils seront seuls pour prendre les décisions et affronter les difficultés, car même la boucle fermée ne résout pas tous les problèmes.

Faire la part du vrai et du faux

Il est souvent difficile pour des non connaisseurs de faire la part du vrai et du faux de ce qui est rapporté sur internet, d’autant que certaines personnes/organisations cherchent à répandre de fausses nouvelles dans tous les domaines – y compris et surtout dans le domaine de la santé. La raison en est souvent très personnelle (attirer l’attention, la reconnaissance, être reconnu en tant que lanceur d’alertes, même si celles-ci sont fausses), mais la raison peut aussi être idéologique, voire politique : instaurer la défiance vis-à-vis de grands groupes industriels ou de décisions gouvernementales de santé publique ; la crise du Covid-19 a largement illustré cet aspect. Et le danger serait de ne pas savoir identifier une opinion présentée comme un fait. Il faut donc leur conseiller de ne pas hésiter à “enquêter”, à croiser les informations…

Avoir un esprit critique

Cependant, si nos études et notre formation nous entraînent à développer et à conserver un esprit critique, qui nécessite un certain nombre de connaissances. Ainsi, nous serons certainement plus enclins à croire une information dans un domaine que nous ne connaissons pas que dans le domaine médical et a fortiori dans notre spécialité. Ceci peut se traduire par la phrase célèbre

« moins on a de connaissances, plus on a de convictions » – et ici ChatGPT nous dit que la phrase originale (« moins les gens savent, plus ils sont persuadés ») a été écrite par Gustave Flaubert en 1847… La signification est la même et ce principe est bien connu des dictateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour faire reculer l’éducation : la population est alors davantage prête à croire ce qu’on leur dit sans critiquer. Il est donc essentiel d’avoir un certain degré de connaissances pour être capable d’avoir un esprit critique et celui-ci devrait être enseigné dès le plus jeune âge, car les adolescents, et même les enfants, fréquentent très tôt les RS et on doit leur montrer et leur expliquer que certaines personnes peuvent “fabriquer” une information en transformant par exemple une photo, voire une vidéo.

Cette éducation est certainement beaucoup plus efficace que l’interdiction pure et simple des RS pour les plus jeunes qui de toute façon trouveront un moyen de contournement avec une utilisation encore plus dangereuse des RS car totalement non encadrée.

Leur apprendre

Nos patients ont généralement un bon socle de connaissances sur leur maladie – au moins pour la très grande majorité des personnes vivant avec un DT1 et beaucoup de personnes qui vivent avec un DT2 – car ils ont été très longuement formés et sont capables d’analyser des informations avec un esprit critique. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à nous solliciter quand ils doutent d’une information et notre devoir est bien entendu de leur répondre. La première chose à leur apprendre est à identifier l’auteur d’une information. Une société savante, une association de patients comme la FFD sont des sources fiables et généralement le lien et/ou les photos renvoient sur leur site internet ou sur la source (article scientifique, texte règlementaire). Un médecin indiquant des références (publication, texte officiel) est de la même façon totalement crédible. Sinon, il faut conseiller à la personne d’effectuer une recherche au sujet de l’information qu’elle vient de lire sur internet et notamment de consulter les sites d’associations de patients ou des sociétés savantes et il faut lui conseiller si besoin de noter l’information, voire de faire une capture d’écran, pour en discuter lors de la consultation suivante. Et sur LinkedIn, il faut à ce niveau faire attention aux personnes avec qui nous sommes connectés. Si une personne qui nous connaît lit un post d’une personne avec laquelle on est connecté, cette personne aura bien entendu tendance à faire confiance au post. Sachez que sur LinkedIn vous pouvez à tout moment rompre une connexion avec une personne – sans qu’elle le sache – si un de ses posts vous déplaît, car non conforme aux règles scientifiques et/ou éthiques et, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à le faire.

Accéder au compte LinkedIn de la SFD

L’auteure n’a aucun lien directement en rapport avec cet article. En dehors, elle est consultante et/ou oratrice et/ou rédactrice pour : Abbott, Asdia, Dexcom, Insulet, Isis Diabète, Lilly, Linde, Medtronic, NHC, Novo-Nordisk, Orkin, Sanofi, Santélys,

VitalAire.

Bibliographie

1. Conseil national de l’Ordre des médecins. Une charte du médecin créateur de contenu responsable. 16 janvier 2025.

2. Le pouvoir du langage. Langage et diabète, un outil au service d’une philosophie du soin. Novembre 2020.